CENDRILLON, SINGE ET CAMÉLÉON

:

CARACTÉRISTIQUES DU RÉCIT

EN ABIDJANAIS

Katja PLOOG

ERSS-Université de Bordeaux

La situation abidjanaise est célèbre en

sociolinguistique, du moins l’a-t-elle été dans les années

70 : le français y a subi des restructurations majeures et se trouve

largement vernacularisé aujourd’hui. L’objet des pages suivantes

sera d’illustrer, à partir de deux narrations-type, les stratégies

d'élaboration syntaxique et discursive caractéristiques des

récits d'enfants abidjanais. En guise de conclusion, nous proposerons

quelques pistes de réflexion pour approcher la zone de transition

entre français parlé et non-standard.

1. Le corpus

1.1. Le français à Abidjan : données

sociolinguistiques

À l’occasion de la colonisation, le français s’est immiscé

dans le plurilinguisme ivoirien qui comptait alors plus d’une soixantaine

de langues, la plupart du groupe Niger-Congo. Plus récemment, la

croissance urbaine a généré une hétérogénéité

supplémentaire des hommes et de leurs échanges, qui a été

propice au changement linguistique dans le cas d'Abidjan. Puis, une identité

nouvelle est née autour de l’ancienne langue coloniale : alors que

le français était "seulement" le supervéhiculaire

avant l’indépendance du pays, la foule de néo-urbains, aussi

hétérogènes que peu instruits, à la fois dans

le besoin de communiquer et soumis à la compétition urbaine,

l’ont plébiscité comme véhiculaire principal ; sa

réinterprétation par une communauté émergente

a provoqué des restructurations à tous les niveaux de la

langue1. Les enfants abidjanais de l'an 2000

acquièrent comme première langue de moins en moins souvent

leur langue ethnique, mais ce nouveau vernaculaire que j’appellerai

abidjanais

- par souci de clarté et bien que les locuteurs eux-mêmes

ne le nomment généralement pas de façon différentielle2.

Bien que beaucoup de traits du français parlé se retrouvent

en abidjanais et que le fonds lexical soit très majoritairement

à base française (exception faite d’un petit nombre d’emprunts

concentrés dans des champs sémantiques spécifiques),

l’abidjanais reste parfois quasiment opaque au francophone non local.

Le corpus d’étude a été recueilli

auprès d’une population d’enfants entre 8 et 14 ans ayant grandi

dans l’agglomération abidjanaise, composée d'individus non

scolarisés, déscolarisés,

et d'écoliers réguliers3. Tous pratiquent le "français"

— l’abidjanais — de façon courante en dehors de l’école,

en tant que langue seconde ou première, parfois exclusive.

Le corpus global de 30 heures comporte environ 3 heures

(nets) de récits.

1.2. Le récit comme type d’interaction

On définira le récit comme discours monologué

où le locuteur ne cède son tour de parole que lorsqu’il juge

lui-même sa tâche de production accomplie. On propose aux enfants

de raconter des histoires à la caméra en leur laissant la

maîtrise des paramètres discursifs (type, thème, longueur

du récit) et interactionnels (initiative, contexte). Nous avons

choisi de ne pas intervenir dans une narration en cours ; par conséquent,

un certain nombre de problèmes de compréhension n’a pu être

résolu de façon satisfaisante. Les récits recueillis

dans le cadre de notre enquête sont toujours produits à l’intention

de l’enquêtrice4, l’enregistrement est explicite et omniprésent.

Nous avons pris le parti de subdiviser les récits

recueillis en deux types de discours : les récits de vie

et les fictions. Si le récit prend pour temps d’énoncé

un non-présent (Benveniste 1965), le récit de vie se réfère

à une portion de temps antérieure au moment d’énonciation

et la fiction relate une portion de temps situé sur l’axe parallèle

de l’imaginaire. Mais pour nous, la distinction se justifie avant tout

par la qualité différente du référent sous-jacent,

sa source respective et la relation entre l’énonciateur et le protagoniste

de l’histoire. Le récit de vie, avec une source événementielle,

est ainsi propice à la production autant de premières personnes

que de troisièmes personnes, alors que la fiction privilégie

les troisièmes personnes et repose sur une inspiration linguistique.

Dans le cas des récits de vie, le focus est mis sur le locuteur

lui-même, qui se livre à l’enquêteur, et/ou se met en

avant ; les fictions mettent à l’épreuve en première

ligne le savoir-faire du narrateur.

Nos propos se limiteront aux récits fictionnels.

1.3. Le profil interactionnel des locuteurs

La pression exercée sur les écoliers par

les conditions d’enquête — menée dans le cadre de l’école,

où ils ne pouvaient raisonnablement refuser de participer — générait

un sentiment d’insécurité (momentané). À l’inverse,

la situation d'enquête avec les enfants de la rue était banale

(ou : routinière), ils m’approchaient seulement lorsqu’ils l’avaient

décidé eux-mêmes5. Volontaires, ils étaient

maîtres de leur intervention et jouissaient donc d’une relative sécurité

linguistique (momentanée). Toutefois, le rapport de force social

place les locuteurs illettrés en situation d’insécurité

(permanente). Tous étaient donc à la fois locuteurs légitimes

et illégitimes, dans une projection socio-temporelle différente,

en assumant la pluralité des normes à partir de leur compétences

linguistiques, mais aussi narratives — car tous étaient valorisés

dans leur rôle de locuteurs "experts" des contes et petites histoires

drôles qu’ils nous ont livrés au cours de l’enquête.

2. L’approche de récits non standards

2.1. La locutrice et les textes d’étude

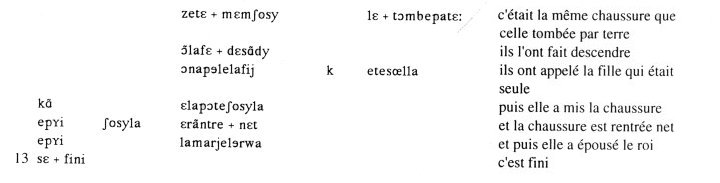

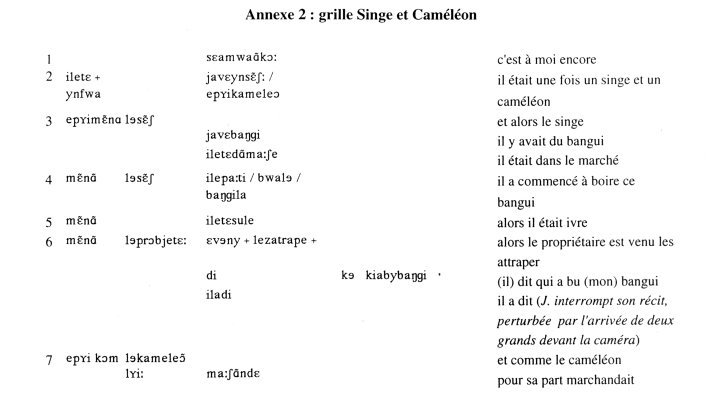

Deux récits type sont joints en annexe, produits par une fillette

de huit ans, Jeanne, résidant avec sa grande

sœur (12 ans) dans un centre pour enfants de la rue en attendant d’être

rapatrié chez le père au Congo. Les deux ont été

recueillies dans la rue quelques temps après le décès

leur mère. Contrairement à la grande sœur, qui se souvient

du lingala et du voyage qui a conduit sa mère à Abidjan,

Jeanne a grandi dans la ville et ne parle que le français, sans

jamais avoir été scolarisée. Elle nous approchait

régulièrement pour nous proposer une nouvelle histoire. Car

malgré son jeune âge, Jeanne est experte en contes : elle

en connaît un grand nombre et les raconte avec le sérieux

propre aux professionnels, sérieux qui défie parfois l’effet

drôle voulu par la chute de l’histoire. Un sourire ne vient généralement

qu'esquisser le soulagement à l’achèvement de son récit.

Le choix de Jeanne présentait au moins trois

avantages :

- son attitude sereine qui était celle de quelqu'un

qui "joue le jeu" et qui le fait volontiers ;

- l’opportunité de disposer de plusieurs récits

du même locuteur ;

- la qualité de ses récits, qui font ressortir

clairement les tendances plus cachées chez d’autres enfants.

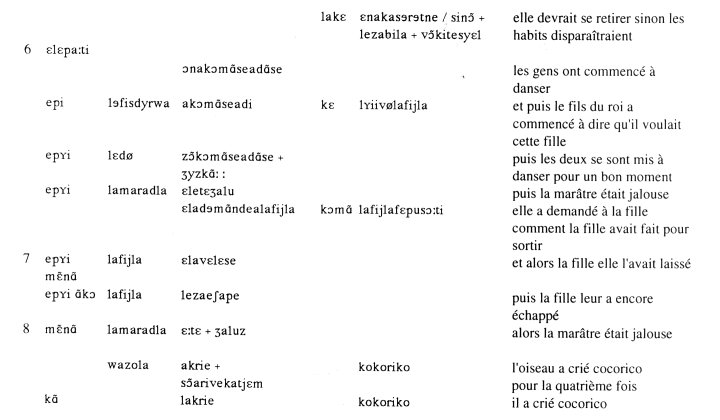

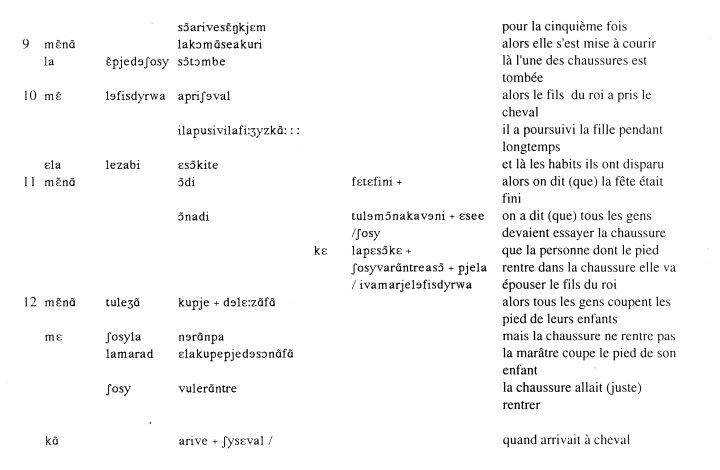

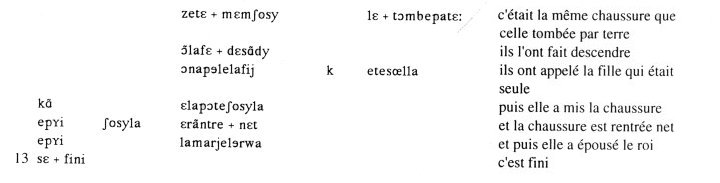

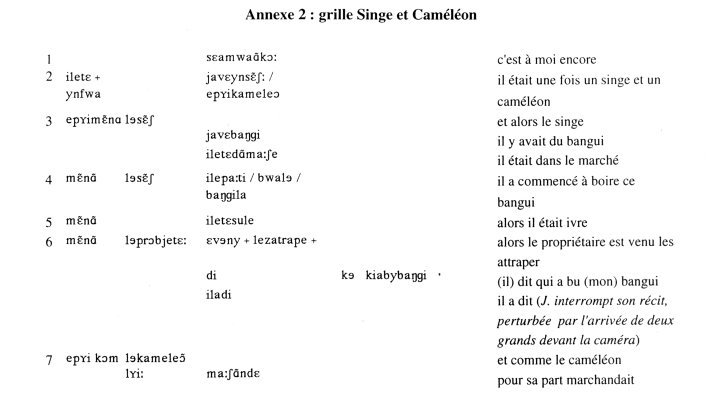

Nous avons choisi deux contes très courants.

Le premier, Cendrillon, est l’un des grands classiques de la tradition

occidentale : une jeune fille séquestrée par sa belle-mère

prend sa revanche grâce à l’intervention de forces mystiques

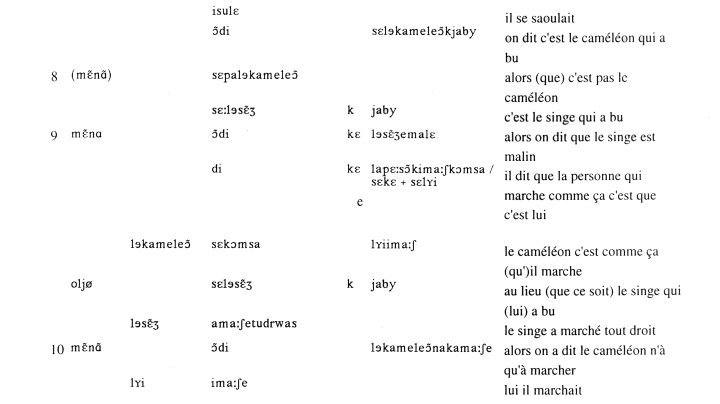

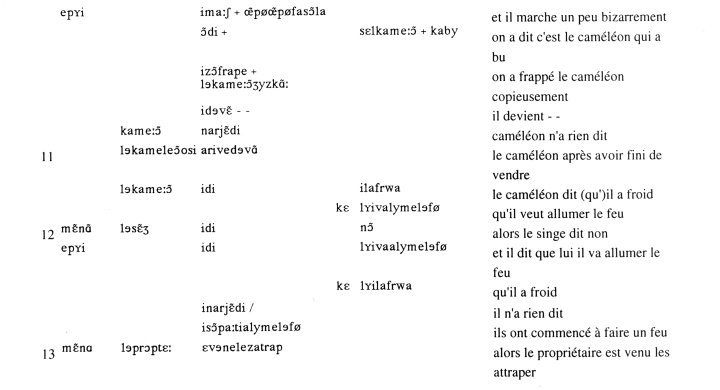

et finit par épouser le prince charmant. Le second, Singe et

Caméléon, est un conte spécifique à la

culture locale (ou régionale) : deux amis font des bêtises

et s’en accusent ensuite mutuellement pour éviter les sanctions

qui ne manquent pas de tomber ; la même histoire a été

produite indépendamment par plusieurs locuteurs.

Illustrer des stratégies récurrentes

à partir d’un seul locuteur peut être jugé partisan,

mais permet de préserver cohérence et cohésion du

texte et offre en outre une transparence relative par rapport aux éléments

avancés. La validité des phénomènes relevés

n’est pas fondée sur les seuls récits de Jeanne.

2.2. Démarche

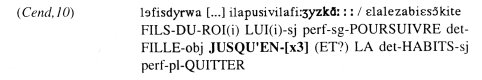

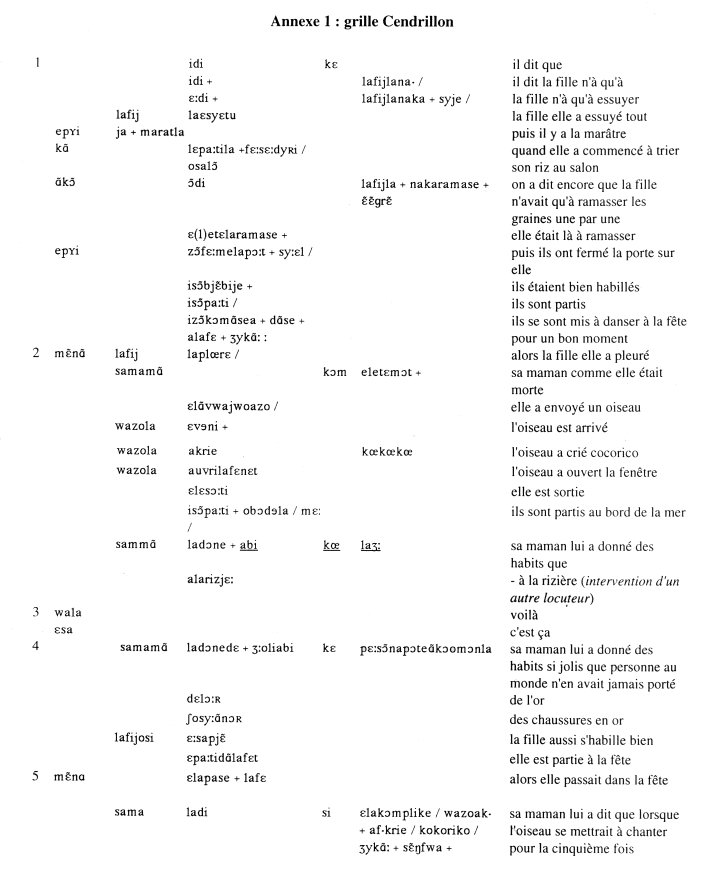

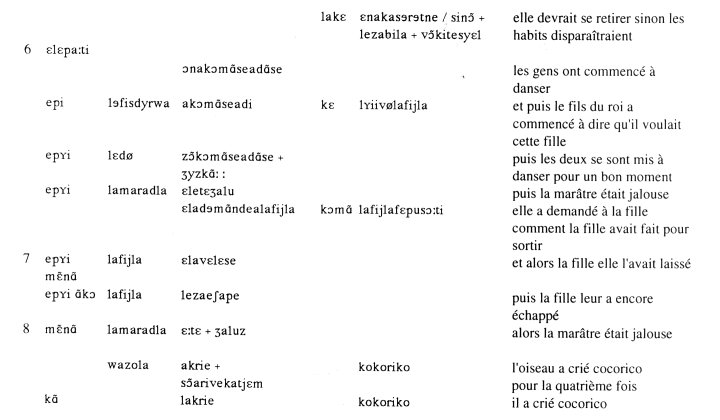

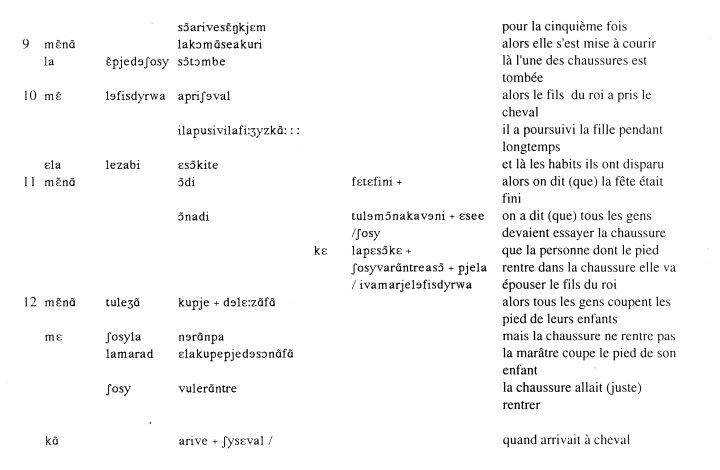

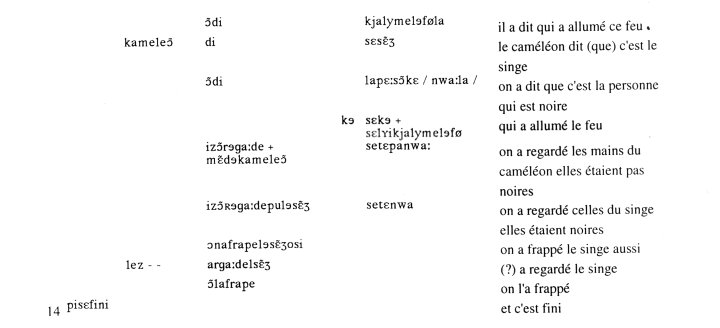

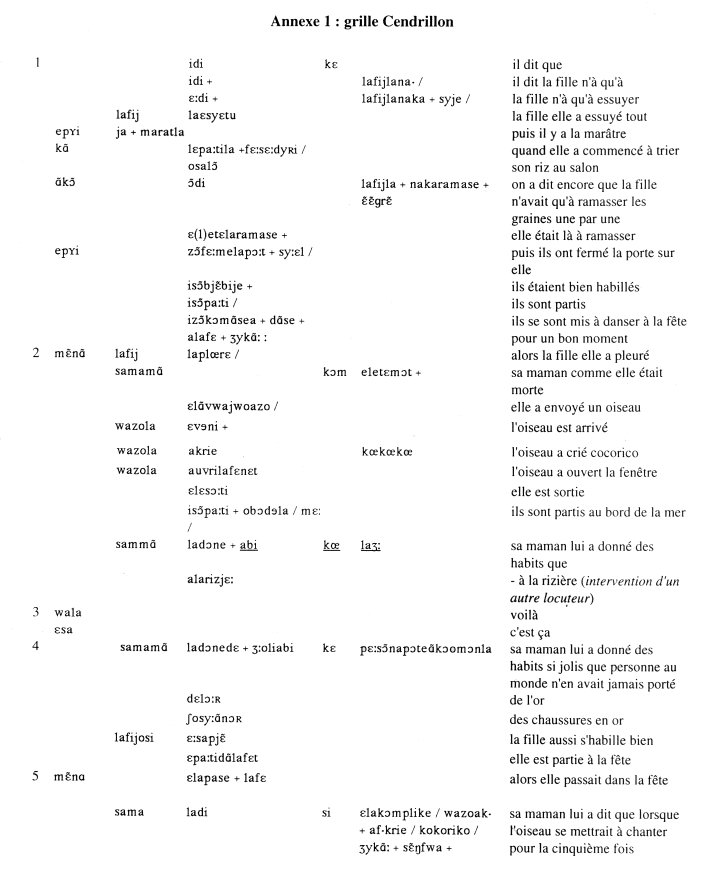

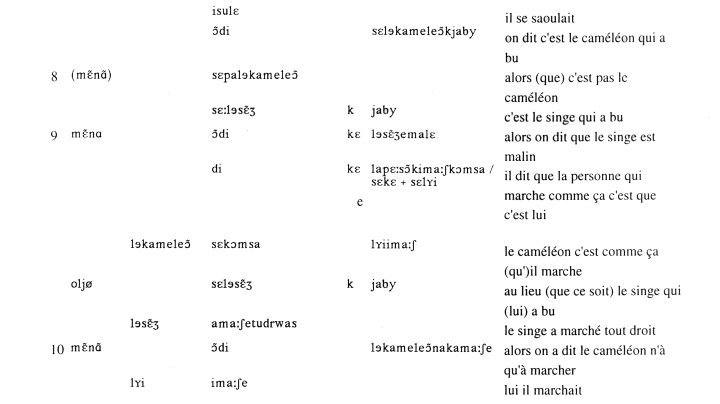

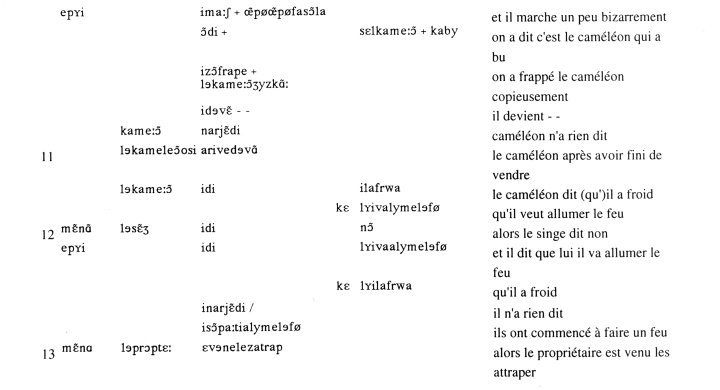

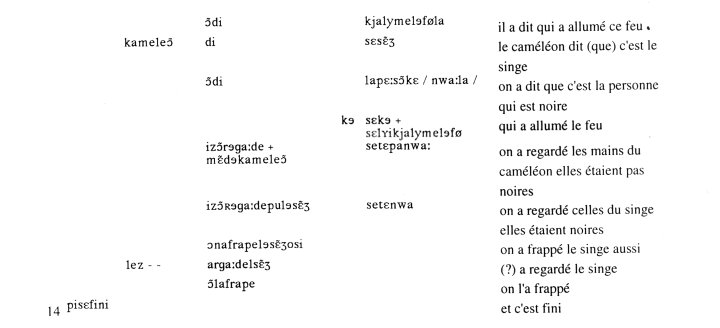

Après la transcription initiale — phonétique

impressionniste, mais la plus précise possible — et le stockage

des textes dans la base de données, le corpus brut a fait l'objet

d'une annotation morphosyntaxique systématique ; les deux récits

ont ensuite été extraits et analysés en grilles. Le

principe des grilles consiste à disposer les répétitions

de positions syntaxiques en verticale et la construction syntaxique en

horizontale7 ; un même texte peut être présenté

de différentes manières sur une grille, selon l’observable

choisi. Les grilles fournies en annexe constituent souvent l'illustration

la plus efficace de notre argumentation : cette présentation possède

l’avantage de rompre avec la linéarité de la chaîne

de parole qui porte souvent préjudice aux mécanismes de l’élaboration

progressive du discours oral car la grille présente les piétinements

syntaxiques sans préjuger de leur nature ou fonction (involontaire

vs.

stylistique, hésitation vs. renforcement). Les ensembles

discursifs majeurs ont été numérotés et décrits

en composantes microsyntaxiques. La délimitation de ces ensembles

sans recours à la prosodie est certes plus ou moins

fiable selon les cas, mais nous verrons qu’il existe d’autres indices,

formels ou sémantiques. C’est seulement une fois la description

terminée qu’un certain nombre de "bruits" peuvent être éliminés

afin de constituer la séquence syntaxique maximale :

(S&C,2)8

(S&C,2)

|

|

Le seul phénomène "déroutant" reste

alors l’anticipation du SN Singe.

L’objectif de cet article n’est ainsi pas de fournir

une description exhaustive de la structuration des récits non standard,

mais beaucoup plus modestement de proposer quelques pistes de travail pour

une approche syntaxique9 des récits non standard : l’appréciation

courante (même articulée par certains linguistes), est encore

celle d’un "parler sans grande cohésion syntaxique" (Crespo-Meunier,

1998 : 307). Or, les productions présentent grand nombre de traits

réguliers, mais qui demeurent cachés dans un continuum qui

les fait coexister avec le standard dans un même récit, cachés

dans la variabilité observée d’un locuteur à l’autre,

cachés enfin dans une grille d’analyse façonnée par

le crible standard. La description du non-standard nous oblige à

distinguer la filiation (étymologique) d’une séquence de

sa valeur : la présentation des extraits sous forme phonétique

offre un degré supérieur de fidélité à

la production (que l'orthographe standard ne peut fournir),qui doit également

faciliter la dissociation de sentiment linguistique et observation. L'interprétation

des formes ne se distille que progressivement ; aussi, l'argumentation

doit procéder "par spirales", en créant peu à peu

les liens entre phénomènes relevés.

2.3. L'élaboration du récit oral

Les récits possèdent certes une valeur

informationnelle qui en conditionne l’élaboration; d'ailleurs, la

réaction du "public" (enfants témoins, potentiels narrateurs

également) est généralement immédiate lorsque

le narrateur ne satisfait pas aux exigences de l’histoire, si un détail

est omis voire transformé. Mais la mise en forme est également

déterminée par des normes textuelles, et notamment celle

du récit oral traditionnel et celle du récit écrit

tel qu’il est proposé à l’école et dans les livres

de lecture. Il est ainsi apparu que le souci d’une restitution fidèle

se situe autant sur le plan formel que sur celui du contenu. La latitude

de gérer librement son discours permet au locuteur de recourir à

deux stratégies principales :

- se conformer au modèle scolaire pour valoriser

l’histoire,

- recourir à des structures stéréotypées

pour fournir un effort minimal (et dégager un potentiel supplémentaire

pour la gestion du contenu et/ou accentuer le rythme).

Ces vecteurs peuvent s’avérer convergents : une

élaboration très normalisée fait prédominer

des entités syntaxiques de type SVO. Or, il n'est pas aisé

de déterminer la part réelle de pré-constructions

et d’hypercorrections parmi les formes de routine.

Le récit non standard dans le contexte abidjanais

est essentiellement oral ; s'il ne l'est pas intrinsèquement, il

l'est culturellement. La majeure partie de la dimension prosodique a néanmoins

dû être écartée de l’analyse — alors que l'importance

de ce niveau pour la structuration du récit oral est certain. Par

exemple, le rythme constitue un critère important de la réussite

d’un récit : Jeanne produit en moyenne 530 unités sonores

par minute (8,96 par seconde) — comme elle, tous les conteurs "performants"10

ont un débit élevé11, avec des variations

régulières de la hauteur mélodique accentuant la structuration

symétrique des unités syntaxiques qui balisent le récit

pour l'auditeur. Si la régularité de la courbe semble se

construire plus à l’intérieur des segments que dans un énoncé

phonologique global, une étude détaillée des faits

intonatifs serait fortement souhaitable, des chercheurs comme Simard (1998)

insistent depuis longtemps sur ce fait.

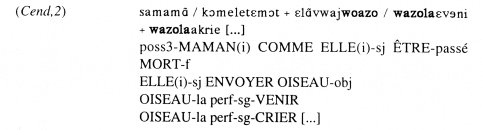

La part non verbale du conte est plus représentée

dans Singe et Caméléon, par exemple à travers

l’imitation de l'allure du caméléon par un mouvement du torse.

Une autre fois, un enfant esquisse la disposition spatiale des éléments

sur le sol. De même, les enfants recourent aux bruitages et idéophones

pour rendre l’interventiond’animaux, comme en témoigne le discours

direct rapporté du premier oiseau dans Cendrillon (wazolaakrie/kœkœkœ,

Cend,2).

Ces dimensions manquent presque entièrement chez les écoliers.

3. Caractéristiques du récit

non standard

Sueur (1990 : 134s.), qui analyse les récits

d’enfants français, conclut que la structure énonciative

globale, qui passe toujours de la prédication d’état à

celle de l’action, s’articule de la manière suivante :

|

phases

|

1

|

2

|

3

|

| SUJET |

SN [-défini] |

SN [+défini] |

ANAPHORE |

| CONSTRUCTION |

présentatif |

détachement |

anaphorique |

| TEMPS |

imparfait |

présent |

passé composé |

| INTRODUCTEUR |

(et) puis, Ø |

et, après, alors |

alors |

Nous allons utiliser les paramètres de ce schéma

comme point de départ pour notre description - en excluant toutefois

l'articulation des temps verbaux, qui ne pourra être développée

ici.

3.1. Introducteurs

3.1.1. Délimitation du récit

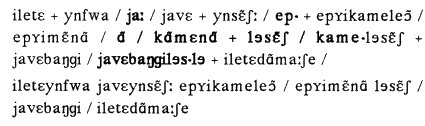

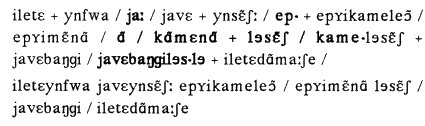

Les bornes du récit abidjanais sont — assez indépendamment

du niveau de scolarisation des locuteurs — constitués par deux items

: [ilete+ynfwa]

il

était une fois sert de démarreur général

; sa capacité constructionnelle se restreint au niveau discursif,

dans la mesure où la présentation des protagonistes elle-même

est assurée par "y avait + SN (+P)" qui succède à

la formule initiale, comme dans Singe et Caméléon12

:

En devenant simple marqueur d’ouverture, l’introducteur

standard il était une fois semble se lexicaliser. Son pendant

de clôture est [sefini],

c’est

fini, qui marque de façon explicite la fin de la narration :

en effet, certains récits semblent inachevés malgré

la mention [sefini]

- qui reflète alors surtout l'auto-évaluation du locuteur

qui considère d’en avoir assez dit. Contrairement à il

était une fois, la formule de clôture semble préserver

le poids sémantique de finir, verbe par ailleurs très

utilisé.

Ces deux marqueurs délimitent l'étendue

du récit comme texte. L’action relatée par le texte s’articule

en événements constitutifs, marqués par et puis,

là, ou quand, qui se distinguent moins par leur valeur

sémantique propre que par l'articulation thématique avec

l'unité microsyntaxique qui les accompagne.

3.1.2. Connexion d’unités macrosyntaxiques

et marquage discursif

On constate tout d'abord que les termes introducteurs

les plus représentés en abidjanais ne sont pas ceux mentionnés

par Sueur, à part (et) puis, qui est en effet l'un des plus

fréquents.

|

|

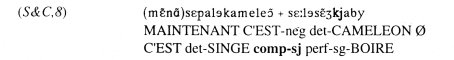

maintenant se substitue à

alors

: il articule l’enchaînement des événements, en gardant

une composante |

temporelle, du fait de la succession principalement

chronologique des événements verbaux. À la différence

des autres termes,

|

marque surtout les transitions majeures dans le

récit : contrairement à son emploi standard, où il

est prédicat |

simple (ou adverbe). Sa valeur de prédicat bivalent,

relationnel, apparaît là où il n’est pas réalisé

: la seule césure à l’intérieur du récit Singe

& Caméléon — le passage de la première intrigue

à la seconde entre 10 et 11 — n’est pas marquée ; ici, la

non-marque (ou marque Ø) est un marquage fort.

|

|

est parfois couplé à l'un des marqueurs

discursifs de clôture, focalisant sur l’événement lui-même

([sesa] |

ou sur le protagoniste et son action ([epati])

; ce dernier apparaît chez Jeanne lorsque Cendrillon s’apprête

à rejoindre la fête (Cend,6) ; on trouve [(s)esa]

pour clore l’"incident" de la précision [alarizje:]

apportée par un autre participant (Cend,3).

|

Le rapport entre |

|

et [epYi] |

est inversé par rapport à celui décrit

par Sueur entre

alors et (et) puis. Nous |

avions écrit, dans la présentation générale

du corpus de notre thèse, que [epYi]

s’utilisait pour marquer une succession d’événements ainsi

que dans l’énumération — bref, comme forme forte remplaçant

et

dans la coordination verbale et nominale en général, à

l’instar de cet emploi relevé dans Singe & Caméléon

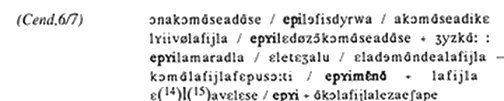

:

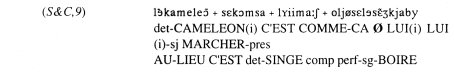

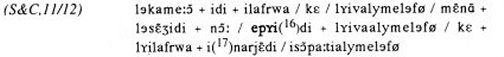

Or, sa distribution tend à se restreindre au

marquage d'un changement de topique13, qui se manifeste

le plus souvent par la réalisation d’un constituant nominal :

Mais c’est lorsqu’il n’y a pas de constituant nominal

que la fonction de [epYi]

est la plus visible :

| |

det - CAMELEON ( i ) LU I (

i ) - sj DIRE - pres LU I ( i ) - sj sg -

pres AVOIR - FROID comp

LUI ( i ) - sj sg - prosp - ALLUMER

det - FEU - obj

MAINTENANT det - SINGE ( k ) LUI (

k ) - sj DIRE - pres NON

ET-PUIS LUI ( i ) - sj

DIRE - pres LUI ( i ) - sj sg - prosp -

ALLUMER det - FEU - obj comp

LUI ( i ) - sj sg - pres - AVOIR

- FROID

LUI ( k ) -sj sg - perf - neg - DIRE

EUX ( i + k ) - sj pl - perf - PARTIR

- ALLUMER det - FEU - obj |

|

Dans l'élaboration de ce discours rapporté,

l'apparente confusion des rôles des protagonistes résulte

de l'interprétation linéaire : après l’alternance

introduite par [epYi],

maintenue par [ke]18,

le Singe redevient topique.

L’enchaînement d’actions très liées,

souvent avec le même topique, se fait par [kã]

quand,

qui

présente alors un fonctionnement proche de celui d'après

cité

par Sueur. Par exemple, dans la dernière partie de Cendrillon

(Cend,12),

tout

tourne autour de la chaussure, les actions se précipitent.

[kã]

est ainsi utilisé avec une charge sémantique moindre qu’en

français, bien qu’il reste marqueur d’une ordonnance selon la succession

temporelle ; en cela, [kã]

se comporte de façon analogue à [menã].

L’emploi de [kã]

peut également se combiner à la répétition

de l’événement précédent, ce qui n’est pas

le cas dans les récits de Jeanne.

3.1.3. Marquage argumentatif

Le récit progressant essentiellement par accumulation

de séquences qui se succèdent dans le temps n'est qu'exceptionnellement

propice à l’argumentation. Cendrillon comporte néanmoins

quelques uns des outils linguistiques correspondants :

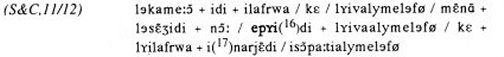

L'expression de la cause se fait par [kOm]

comme

ou [pae]

parce

que ; plus que leur valeur sémantico-logique distincte, c'est

surtout leur répartition sur les types de discours qui les différencie:

[pae]est

particulièrement fréquent dans lesdiscours spontanés,

alors que [kOm]n’apparaît

guère que dans les récits, où il est très utilisé

:

La première variante, avec un constituant nominal

antéposé, est la plus fréquente, mais elle semble

requérir l’unicité du sujet.

Notons que l'emploi de [me]

mais

(Cend,12) s'effectue apparemment comme en français standard,

son utilisation n'est cependant pas très développée.

De même, l'emploi du [la] connectif que l'on trouve dans Cendrillon

(Cend, 9/10) n'est pas très caractéristique des récits

non standards. La finalité est généralement exprimée

par [(pu)sa] (absent ici), reliant la conséquence à la cause

ou plusieurs événements à leur aboutissement.

3.2. Constructions et dispositifs syntaxiques

Le terme de dispositif permet de décrire

les différentes relations alternativement établies par une

rection - c'est un schème syntaxique comportant un nombre défini

de positions. Les deux principaux dispositifs représentés

ici sont le schème non marqué et celui en [se].Chacun

des deux peut comporter des expansions internes et ils peuvent se combiner

l'un à l'autre.

3.2.1. Le dispositif non marqué

Les deux récits présentés témoignent

d'un enchaînement symétrique d'unités syntaxiques semblables

: la séquence SVO (sujet-verbe-objet) est de loin la plus courante.

Si la réitération de schèmes stéréotypés

est souvent qualifiée de pauvreté stylistique, elle crée,

avec l'augmentation du débit, un rythme presque musical. Il s'agit

d'une stratégie d'élaboration très "didactique", et

caractéristique du récit oral.

Le dispositif est organisé autour de la "zone"

verbale (par ailleurs en voie de réorganisation : Ploog 1999b),

qui comporte en dehors du verbe lui-même le marquage actanciel sous

forme de clitique(s). La position nominale qui précède ce

noyau syntaxique ne peut s'assimiler au sujet, bien que ce soit le plus

souvent le constituant relatif au référent du sujet qui s'y

trouve. Dans l'exemple suivant, la première occurrence comporte

un constituant "objet" antéposé, la seconde un "sujet" :

(Cend,7)

|

lafijla + elavelese

det - FILLE - la( i ) ELLE ( k20

) - sj

ELLE ( i ) - obj AVOIR -

passé LAISSER

lafijla + lezaeSape

det - FILLE - la ( i ) - sj EUX (

k ) - obj sg - perf - ECHAPPER |

Pour distinguer cette position du thème (qui est de l'ordre référentiel)

et du sujet (qui se limite au premier argument du verbe) et sans préjuger

de son caractère ±détaché, nous la qualifions

de topique : le topique "produit" (réalise, comporte) un

constituant thématique, corrélé au prédicat

verbal qui organise l'unité microsyntaxique. Selon les caractéristiques

sémantiques du topique (intrinsèques et prédicatives),

celui-ci peut faire l'objet d'un double-marquage. S'il y a lieu de parler

de reprise dans ces cas-là, c'est le constituant nominal antéposé

qui "reprend" l'un des arguments verbaux clitiques.

3.2.2. Les dispositifs marqués

Contrairement au schème syntaxique qui antépose une séquence

nominale au mot verbal sans marque spécifique (a priori),

qualifié de détachement

par Sueur, les dispositifs marqués

mettent en œuvre une élaboration syntaxique plus complexe : à

travers ce qu’on a coutume de nommer l’extraction, où un

constituant, régi par un prédicat sans capacité constructionnelle

propre, comme

c'est ou il y a, se trouve expansé par

une proposition apparemment relative à fonction déterminative,

mais dont certaines propriétés sont celles de la complétive

; afin de les distinguer de leurs homologues avec un véritable caractère

présentatif, il nous est arrivé de les qualifier de leurres

structuraux (Ploog 2000b). Le constituant régi n’a pas de fonction

syntaxique dans la proposition basée sur le prédicat

sémantique, qui comporte sa propre position de sujet, souvent rempli

par le "mot" relatif :

Le parallélisme provoqué par la construction

elliptique témoigne de l'organisation informationnelle de la prédication

à travers ce dispositif, qui est centrée autour de l'élément

"extrait", et non, comme habituellement, autour du prédicat verbal

(ici [aby]).

Ainsi, ce dispositif est réputé offrir une alternative à

la succession canonique de thème et rhème.

Sur le plan syntaxique, le principe d'une dissociation

de deux entités enchâssées se trouve de fait en contradiction

avec les (nombreux) cas de forte contraction où le dispositif [se]

fait l’économie de la position du complémenteur :

Lorsque l’enchâssement n'est plus marqué,

on est tenté de considérer le prédicat "recteur" [se]

comme simple marqueur de syntagme ; toutefois, le dispositif permet encore

la négation et la variation temporelle, et lemarqueur [se]

peut lui-même se trouver effacé (à condition que [ke]

soit réalisé).

3.2.3. Expansions et intégration syntaxique

Nous entendons par expansion toute séquence

propositionnelle (composé autour d'un prédicat verbal) qui

enrichit le noyau syntaxique du dispositif. La fréquente absence

de position complémenteur ou de mot relatif est généralement

interprétée comme juxtaposition des unités syntaxiques.

Si nous retrouvons là le crible standard, il y a cependant lieu

de s'interroger sur une définition réaliste de l'intégration

syntaxique : dans quelle mesure [ke]

assure-t-il la subordination ? Quels autres outils permettent l'enchâssement

?

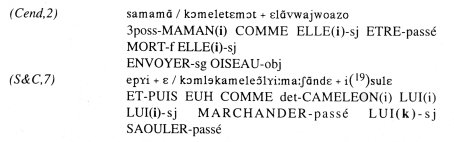

Les deux [k(e)]

du français — en ouverture des expansions verbale et nominale

— existent en abidjanais :

[ke]

remplit le rôle de marqueur relatif unique ; dans cette distribution,

il se trouve fréquemment couplé à l'enclitique [la]

qui "ferme" l'expansion, comme dans l'exemple ci-dessus, où la relative

détermine la personne. Toutefois, la réalisation est

loin d'être systématique : notamment les dispositifs marqués

par [se]

(cf. supra) et [ja] s'en passent quasiment une fois sur deux.

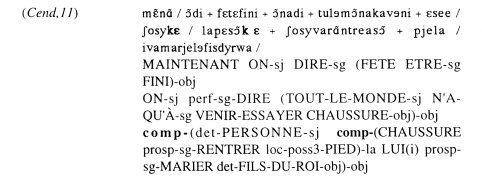

Le marquage de la complétive par [ke]

n'est pas systématique lui non plus. Néanmoins, le marquage

explicite pour maintenir le discours rapporté d'une proposition

à la suivante est très constant ; soit, le verbe recteur

est repris, comme dans

| la seconde séquence après |

|

ci-dessus (Cend,11) ; soit, [ke]

marque l'intégration, comme dans la troisième |

(Cend,11). On pourrait alors qualifier

[ke]

de "conjonction de coordination des subordinations" : or, la notion de

subordination

réfère à une réalité linguistique trop

restrictive pour rendre compte de l'élaboration syntaxique observée.

Le flottement du marquage laisse penser que ce n'estpas [ke]

qui assure la connexion. Par exemple, on le relève aussi en présence

d'autres moyens de rapprochement de deux unités syntaxiques comme

le sujet Ø :

Le sujet Ø est partie essentielle des séries

verbales : ces prédicats verbaux composés de plusieurs noyaux

lexicaux constituent eux-mêmes un cas d'enchâssement.

|

La dynamique commune aux deux emplois

(verbal et nominal) de |

|

consiste à marquer de

façon univoque une |

connexion déjà établie.

Il est donc plus adéquat de dire que l'intégration syntaxique

est assurée par divers moyens autres que [ke],

qui, le cas échéant, intervient de façon redondante

— lorsqu'il y a besoin d'un marquage fort.

3.3. Marquage du sujet et structure thématique

Nous entendons par thématisation un choix syntagmatisant21

de la part du locuteur : tout discours ayant un thème, celui-ci

évolue ou reste invariable, son interprétation se faisant

sur l’axe de l'élaboration structurale progressive ; latripartition

extraction-détachement-anaphorique proposée par Sueurschématise

implicitement le caractère intrinsèquement thématique

du sujet en français. Mais la linéarité de la langue

interfère parfois avec la condition de récupérabilité

du thème. Combettes22 (1978) dégage deux stratégies

de thématisation principales utilisées dans les récits

d'enfants. La première, la plus répandue, consiste à

placer un premier thème et de le maintenir face à la succession

des rhèmes qui forment le récit. Cette élaboration

est illustrée dans les récits de Jeanne par les "factorisations"

d'une part, où un thème antéposé reste valable

pour les propositions suivantes (la marque pour le protagoniste thématique

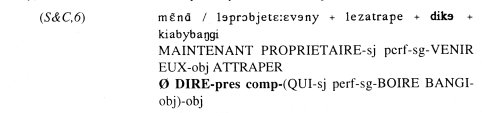

est le constituant clitique ou le sujet Ø : p. ex. le propriétaire

ci-dessus,

S&C,6), et d'autre part — tout aussi fréquemment

— par la répétition d'un constituant nominal :

L'autre type d’élaboration présenté

par Combettes consiste à reprendre un rhème précédent

pour l’utiliser dans la prédication suivante comme nouveau thème

: cette organisation thématique "croisée" semble plus marginale

dans les récits abidjanais, mais on la trouve à l'introduction

de l'oiseau (cf. ci-dessus, Cend,2) également. En tout état

de cause, il n'est pas judicieux d'opposer thème et rhème

de façon binaire comme il est coutume de le faire. En effet, certaines

occurrences réalisent à la fois un constituant extrait et

un autre, thématique, antéposé :

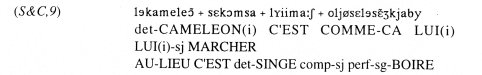

On comprend que Caméléon et comme

ça ont tous deux une valeur contrastive (sont focalisés).

L’originalité du dispositif en [se]

réside justement dans le fait que prédicat et rhème

— en tant qu’opposables au thème (cf. la définition

de Combettes supra) — n’y coïncident pas tout à fait.

Il convient de différencier avant tout entre

le constituant sujet, linguistique, et la somme des constituants

thématiques potentiels, référentiels ; nous

avons proposé de décrire cette position initiale, par un

terme neutre, celui de topique, qui désigne sur le plan syntaxique

simplement un lieu, sous-entendu : marqué. Notons que la

notion de topique chez les générativistes23

est plus restreinte que la nôtre ; elle y correspond à une

position nominale entretenant des liens lâches avec lastructure "propositionnelle"

(S’), obtenue par déplacement à l’intérieur de l’ensemble

énoncé.

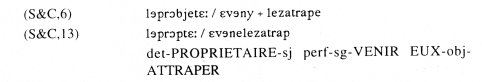

3.4. Marquage aspecto-temporel

Comme la description de l'élaboration morphologique

du verbe est confrontée à un certain nombre d'obstacles "techniques",

l'analyse de la structuration aspecto-temporelle des récits en abidjanais

n'est que très peu avancée ; on ne pourra l'aborder ici que

de façon très succincte. L'omniprésence de la variabilité

morphologique dont témoigne la transcription est liée en

partie au débit de parole élevé (et aux limites de

la perception), ce qui est illustré par l'intervention réitérée

du propriétaire dans Singe & Caméléon,

décrite avec les mêmes items lexicaux mais une première

élaboration très "standard", et une seconde plus caractéristique

du non-standard abidjanais :

et

[atrap]

de la seconde occurrence sont des formes verbales "non marquées"

; cet exemple montre que les séries verbales sont loin d'être

aussi exotiques qu'on se plaît parfois à l'affirmer : il ne

tient qu'à peu de choses — en l'occurrence à la réorganisation

(simplification ? réduction ? troncation ?) des désinences

verbales — pour aboutir à une interprétation syntaxique toute

autre.

Formellement, les temps verbaux principaux ressemblent

aux présent (non marqué), passé composé, imparfait

et futur périphrastique du français. Leur valeur respective

plus aspectuelle que temporelle est soulignée par la présence

d'autres moyens de cadrage de l'événement verbal, souvent

ad-verbiaux, parfois dans des positions inattendues ; ces moyens issus

du lexique français changent eux aussi de valeur en abidjanais.

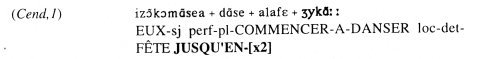

A titre d'exemple, citons l'expression dérivée du français

jusqu’en

ou jusqu’à, qui se suffit à elle-même en abidjanais

: et

[atrap]

de la seconde occurrence sont des formes verbales "non marquées"

; cet exemple montre que les séries verbales sont loin d'être

aussi exotiques qu'on se plaît parfois à l'affirmer : il ne

tient qu'à peu de choses — en l'occurrence à la réorganisation

(simplification ? réduction ? troncation ?) des désinences

verbales — pour aboutir à une interprétation syntaxique toute

autre.

Formellement, les temps verbaux principaux ressemblent

aux présent (non marqué), passé composé, imparfait

et futur périphrastique du français. Leur valeur respective

plus aspectuelle que temporelle est soulignée par la présence

d'autres moyens de cadrage de l'événement verbal, souvent

ad-verbiaux, parfois dans des positions inattendues ; ces moyens issus

du lexique français changent eux aussi de valeur en abidjanais.

A titre d'exemple, citons l'expression dérivée du français

jusqu’en

ou jusqu’à, qui se suffit à elle-même en abidjanais

:

n’a pas besoin d’indication temporelle autre que la durée et la

hauteur de la voyelle nasale, qui covarient avec l'extension temporelle

de l’événement : on comprend ici qu’ils se sont mis à

danser pour un long moment. [JyskA$]

accepte parfois la combinaison avec une indication temporelle — propositionnelle,

comme on le " soupçonne " dans cette occurrenceultérieure

:

4. Vers une définition du non-standard

Les caractéristiques des récits de Jeanne,

que nous avons qualifiées de stratégies d'élaboration,

illustrent la complexité de l'étude du non-standard : en

étudiant un peu plus en détail les deux contes de Jeanne

on constate que les phénomènes structuraux relevés

dans notre croquis ne se réalisent pas de manière systématique.

C'est l'une des caractéristiques majeures du non-standard : lié

dans un continuum auquel n'échappe aucun locuteur local, le non-standard

n'existe qu'en creux du standard et se trouve sans cesse mêlé

à lui.

L'abidjanais puise dans le français, s'appelle

français

—

mais n'en est pas tout à fait. Le pourquoi et comment ne se résume

toutefois pas au portrait des conditions d'emploi spécifiques, ni

à la chasse aux curiosités. Dans le cas de l'abidjanais,

le non-standard résulte certes d'un coup d'accélération

que le système français a reçu ; toutefois, le français

parlé en France possède lui aussi ses caractéristiques

non standard, certaines semblables (le complémenteur que),

d'autres distinctes (le sujet Ø) de l'abidjanais : la description

détaillée de ces traits — retenus dans la passoire du crible

réglementaire et échappant pour cette même raison le

plus souvent aux regards — contribuera à expliquer comment un système

linguistique peut fonctionner dans toute son hétérogénéité.

L'abidjanais ne fait que souligner de façon un peu criarde ce qui

fait l'essentiel d'une langue : sa variabilité et le caractère

non étanche du système.

La question des outils de description est cruciale ;

le lecteur a pu avoir l'impression que notre utilisation du terme marqueur

était abusive. Or, les outils de nomination courants ont été

forgés pour d'autres chantiers ; plutôt que de les multiplier

et de générer en corollaire une opacité certaine de

la description, nous avons pris le parti d'en utiliser les éléments

les plus neutres, en acceptant le manque de précision qu'ils comportent.

L'approche du non-standard n'est pas condamnée à s'en satisfaire

; lorsque la terminologie établie s'avère inadéquate,

la part d'affectation des différents niveaux d’analyse (morphologie,

sémantique, syntaxe, pragmatique) par les structurations non standard

doit seulement être établie avant, pour nommer en connaissance

de cause. C'est en cela que l'exploration du terrain non-standard apportera

sa pierre à l'édifice de la linguistique générale

— il n'y a plus qu'à se mettre au travail.

n’a pas besoin d’indication temporelle autre que la durée et la

hauteur de la voyelle nasale, qui covarient avec l'extension temporelle

de l’événement : on comprend ici qu’ils se sont mis à

danser pour un long moment. [JyskA$]

accepte parfois la combinaison avec une indication temporelle — propositionnelle,

comme on le " soupçonne " dans cette occurrenceultérieure

:

4. Vers une définition du non-standard

Les caractéristiques des récits de Jeanne,

que nous avons qualifiées de stratégies d'élaboration,

illustrent la complexité de l'étude du non-standard : en

étudiant un peu plus en détail les deux contes de Jeanne

on constate que les phénomènes structuraux relevés

dans notre croquis ne se réalisent pas de manière systématique.

C'est l'une des caractéristiques majeures du non-standard : lié

dans un continuum auquel n'échappe aucun locuteur local, le non-standard

n'existe qu'en creux du standard et se trouve sans cesse mêlé

à lui.

L'abidjanais puise dans le français, s'appelle

français

—

mais n'en est pas tout à fait. Le pourquoi et comment ne se résume

toutefois pas au portrait des conditions d'emploi spécifiques, ni

à la chasse aux curiosités. Dans le cas de l'abidjanais,

le non-standard résulte certes d'un coup d'accélération

que le système français a reçu ; toutefois, le français

parlé en France possède lui aussi ses caractéristiques

non standard, certaines semblables (le complémenteur que),

d'autres distinctes (le sujet Ø) de l'abidjanais : la description

détaillée de ces traits — retenus dans la passoire du crible

réglementaire et échappant pour cette même raison le

plus souvent aux regards — contribuera à expliquer comment un système

linguistique peut fonctionner dans toute son hétérogénéité.

L'abidjanais ne fait que souligner de façon un peu criarde ce qui

fait l'essentiel d'une langue : sa variabilité et le caractère

non étanche du système.

La question des outils de description est cruciale ;

le lecteur a pu avoir l'impression que notre utilisation du terme marqueur

était abusive. Or, les outils de nomination courants ont été

forgés pour d'autres chantiers ; plutôt que de les multiplier

et de générer en corollaire une opacité certaine de

la description, nous avons pris le parti d'en utiliser les éléments

les plus neutres, en acceptant le manque de précision qu'ils comportent.

L'approche du non-standard n'est pas condamnée à s'en satisfaire

; lorsque la terminologie établie s'avère inadéquate,

la part d'affectation des différents niveaux d’analyse (morphologie,

sémantique, syntaxe, pragmatique) par les structurations non standard

doit seulement être établie avant, pour nommer en connaissance

de cause. C'est en cela que l'exploration du terrain non-standard apportera

sa pierre à l'édifice de la linguistique générale

— il n'y a plus qu'à se mettre au travail.

Bibliographie

BENVÉNISTE, Émile, (1966). Problèmes

de linguistique générale. Tome 1, Paris, Gallimard (coll.

tel).

BLANCHE-BENVÉNISTE, Claire et JEANJEAN, Colette,

(1987), Le français parlé. Transcription et édition,

Paris : CNRS / INALF.

BYRNE, Francis, (1990), "Toward an account of preclausal

focus in some creole language", Linguistics 28/4,

661-688.

COMBETTES, Bernard, (1978). " Thématisation

et progression thématique dans les récits d’enfants ", Langue

française 38, 74-86.

DIK, Simon Cornelis, (1978), Functional Grammar.

Amsterdam / New York / Oxford : North-Holland Publishing

Company (Linguistic Series 37).

HATTIGER, Jean-Louis, (1983), Le français

populaire d’Abidjan : un cas de pidginisation. Abidjan, Publication

de l’ILA 87.

KERBRAT-ORECCHIONI, (1987), "La description des

échanges en analyse conversationnelle : l'exemple

du compliment", DRLAV, n°36-37 : 1-51.

KIHM, Alain, (1988). "Récupérer un

thème : une étude constrastive". Langue française

78, 57-66.

LAFAGE, Suzanne, (1978). "Description sommaire de

la situation sociolinguistique en Côte d’Ivoire". Abidjan :

Cahiers ivoiriens de recherche linguistique 3, 7-78.

LAFAGE, Suzanne, (1998). "Le français des

rues - une variété avancée du français abidjanais",

Faits

de Langues

11/12, 135-144.

NGALASSO, Mwatha M. et PLOOG, Katja, (1998). "Le

français des écoliers abidjanais : la revanche de la rue

sur

l’école ?", in, Batiana et Prignitz (eds.), Francophonies africaines,

49-65.

PLOOG, Katja, (1999a). Le premier actant en abidjanais.

Contribution à la syntaxe du non-standard. Université

Bordeaux 3, thèse de doctorat.

PLOOG, Katja, (1999b). "Turbulences dans la zone

préverbale : sujet Ø et conjugaison objective en français

d’Abidjan",

Le français en Afrique (ROFCAN) 13, 105-116.

PLOOG, Katja, (2000b). La syntaxe du premier

actant : entre contraintes morphosyntaxiques et élaboration

discursive. Etude d’un corpus parlé abidjanais, Toulouse, CNRS/Université

de Toulouse-le-Mirail (Carnets

de grammaire n°6).

RONAT, Mitsou, (1979). "Pronoms topiques et pronoms

distinctifs", Langue française 44, 106-128.

SIMARD, Yves, (1998). "Français de Côte

d’Ivoire : principes d’organisation de l’énoncé", in Queffelec

(éd.),

Recueil d’études offert en hommage à Suzanne Lafage ROFCAN

12, 295-310.

SUEUR, Jean-Pierre, (1990), "Sur la syntaxe du récit

oral", Lingvisticae Investigationes 14/1, 95-148.

|