LA STRUCTURATION DES ÉNONCÉS

ISSUS DU SWITCHING :

UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT.

T. Zaboot

Université M. Mammeri

TIZI-OUZOU - ALGÉRIE

Introduction

S’il est vrai que la langue a toujours été perçue

dans son rôle social, comme facteur d’intégration et de cohésion,

il n’en demeure pas moins que l’idée qui a pendant longtemps prévalu,

selon laquelle un peuple occupe (ou évolue dans) un

espace (territoire ou pays), pratique

une langue et constitue une

nation, est battue en brèche, par l’épreuve du temps. Avec

la mondialisation, une ère nouvelle s’est ouverte pour laisser place

à des échanges commerciaux de plus en plus intenses et, par

la même occasion, laisser place à de nouveaux modes d’expression

et de communication.

Si l’esperanto était apparu (1887) dans le but de faciliter les

échanges de tous ordres, entre les hommes ne partageant pas la même

langue, d’autres modes d’expression et de communication ont également

fait leur apparition afin de jouer le rôle de " modus vivendi ",

de compromis linguistique, au service d’interlocuteurs d’horizons différents.

C’est ainsi, par exemple, qu’étaient apparus

les pidgins, les sabirs… L’intérêt essentiel visé par

les locuteurs qui, ne pratiquant pas la même langue, usent de ces

voies de communication afin d’établir des relations principalement

commerciales. En somme, le verbe au service du commercial.

Que l’on parle de pidgins, de sabirs ou d’autres

modes d’expression, l’on constate, à chaque fois, qu’ils convergent

tous vers la même direction. Leur finalité est similaire :

réussir les échanges communicatifs et donc, les transactions

commerciales.

Cet autre mode d’expression et de communication qui sera la préoccupation

centrale de ce travail est désigné par les anglo-saxons :

"code-switching". Il se distingue des autres modes d’expression à

finalité réduite, à objectifs circonscrits et limités,

par, entre autre, son emploi qui couvre des sphères plus étendues,

des zones de communication plus vastes. Son usage ne se réduit pas

à servir, exclusivement, d’auxiliaire linguistique dans des transactions

commerciales. Sa mise en pratique peut se retrouver dans de nombreuses

inter-actions verbales. Il s’agit du "code-switching", dit conversationnel,

tel que défini par P. Gardner-Chloros1:

"(…) alternance ou (…) glissements (de codes) qui ont lieu à l’intérieur

d’une même conversation… sans qu’il y ait changement d’interlocuteur,

de sujet ou d’autres facteurs majeurs dans l’interaction" (1). Le "code-switching"

conversationnel n’a pas d’existence préalablement établie

comme celle des langues qui entrent dans sa composition et qui lui donnent

essence. Son existence est toujours en devenir. En somme, il n’a d’existence

que lorsqu’il est pris en charge par un locuteur qui " switch ".

1. Esquisse d’une typologie

Afin de recentrer le cadre de cette étude, nous dirons que,

s’il est évident et admis que les systèmes linguistiques

qui coexistent sur une même aire, sont bien des phénomènes

collectifs, extérieurs aux individus, en revanche, leurs manifestations,

réunies dans la pratique du " switching ", constitue, elle, leur

mode d’organisation individuelle.

Après de nombreuses hésitations, nous

avons été tenté de mettre en place ce qui pourrait

être considéré comme une esquisse d’une typologie de

l’organisation structurelle des énoncés complexes issus de

la pratique d’un "code-switching", tel qu’il est pratiqué par des

locuteurs algériens.

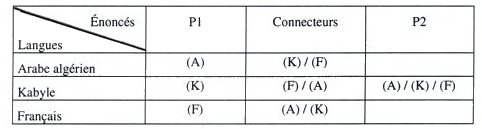

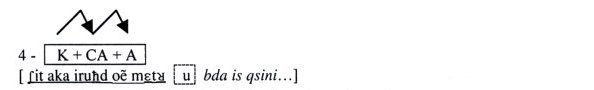

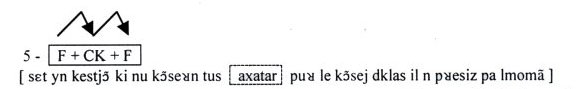

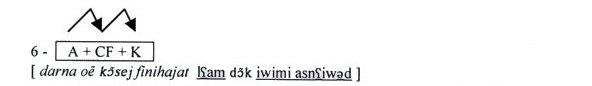

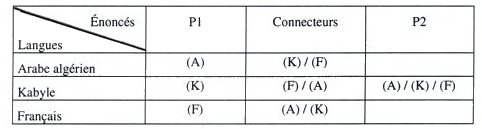

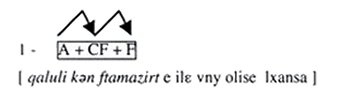

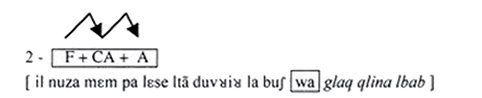

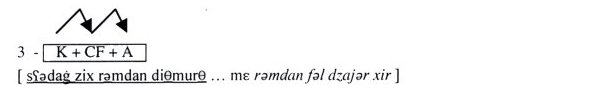

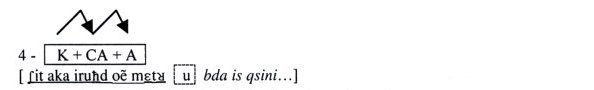

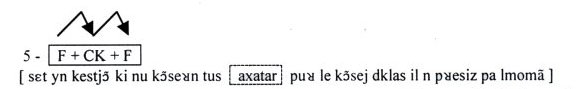

En nous référant au tableau ci-dessus

qui, grosso-modo, synthétise les modes de structuration relevés

dans le corpus2que nous

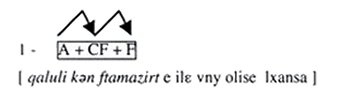

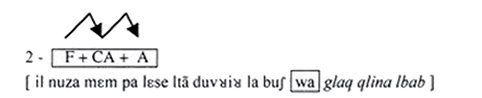

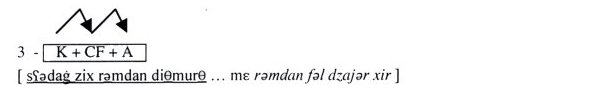

avons exploité, nous proposons les illustrations suivantes :

"on m’a dit qu’il était à Tamazirtn

et il est venu au lycée El-Khansa"

"il nous a même pas laissé le temps

d’ouvrir la bouche et il a fermé la porte sur nous".

"j’ai déjà vécu le ramadan

au village,… mais le ramadan est meilleur (mieux) à Alger".

Il n’est pas inutile de rappeler et de préciser que les propositions

qui participent à la constitution des énoncés complexes

du "code-switching" peuvent être truffées d’emprunts ou d’interférences

:

" peu après, un maître (d’internat) s’amène et

me demande "

"c’est une question qui nous concerne tous parce que pour les conseils

de classe, il ne précise pas le moment".

Concernant le dernier énoncé cité, il serait quelque

peu surprenant de parler de "switching". Mais nous dirons, tout simplement,

que l’effet attendu et habituellement assigné à la pratique

de l’alternance codique est atteint. En effet, la pratique du "switching",

essentiellement centrée sur le récepteur, vise d’abord à

persuader, à convaincre. Il semblerait alors que le locuteur adopte

la formule qui convient le mieux à son discours, à son vis-à-vis,

ainsi qu’à la situation de communication dans laquelle il se trouve

impliqué.

On notera donc que le locuteur use de l’effet de contraste qui résulte

de l’emploi d’un connecteur emprunté à un système

linguistique différent de celui dans lequel sont rendus les énoncés

qu’il relie. Ceci renforce considérablement l’effet d’expressivité

souhaité.

En tout état de cause, nous dirons, à la suite de Kahlouche3(que

"… seront considérées comme kabyles, les phrases bilingues

dont le syntagme prédicatif (à noyau verbal ou nominal accompagné

de ses modalités) est kabyle ; et inversement pour

les phrases françaises…" et / ou arabes4.

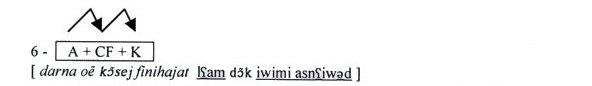

Après cette rapide digression, nous revenons à la pratique

alternée de codes linguistiques ainsi qu’aux modes de structuration

des énoncés qui résultent du "switching". C’est ainsi

que nous dirons que, même si la proposition principale (P.P.) et

le connecteur sont rendus dans la même langue, il ne faudrait pas

déduire hâtivement que l’emploi d’une langue induit automatiquement

l’usage d’un connecteur puisé dans son système. Les énoncés

1,2 et 3, cités plus haut, attestent la véracité de

ce propos.

Également, il serait singulier de conclure

que la subordonnée est toujours rendue dans la même langue

que le connecteur. Puisque, d’une part, le changement de codes linguistiques

s’opère, le plus souvent, au niveau de l’interconnexion phrastique,

d’autre part, le connecteur constitue le point de rupture intonative, le

lieu privilégié de rencontre d’énoncés produits

dans des langues différentes :

"nous avons tenu un conseil de classe en fin d’année, donc pourquoi

le refaire"

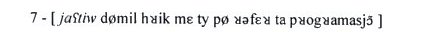

2. Autres modes d’organisation structurelle

Certains énoncés complexes issus du " switching " obéissent

à un mode de structuration relativement complexe qui peut être

schématisé ainsi :

|

L 1 + "plate-forme d’ancrage" en L 2 + connecteur en L 2

+ L 2

|

"ils donnent deux mille briques mais tu peux refaire ta programmation"

L’intervention de la L 2, dans la seconde position, se trouve précédée

de ce que nous appelons plate-forme d’ancrage :

"deux mille briques"

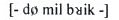

De même que :

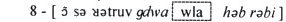

5 5

"on se retrouve demain, si Dieu veut"

[-gdwa-]

"demain"

Il s’agit, en fait, d’unités linguistiques

: "deux mille briques", [ gdwa-]

"demain", qui se présentent dans une langue différente de

la précédente mais appartenant au système dans lequel

se trouve rendue la subordonnée. "deux mille briques", [ gdwa-]

"demain", qui se présentent dans une langue différente de

la précédente mais appartenant au système dans lequel

se trouve rendue la subordonnée.

Cette formule : plate-forme d’ancrage, correspond à ce que Marouzeau6désigne

par : "construction proleptique qui caractérise l’organisation structurelle

de bien des productions du "code-switching"".

Peut-on alors dire que la subordonnée a de

fortes chances d’être rendue dans la langue dans laquelle se trouve

rendu le connecteur puisque, généralement, il suit la plate-forme

dite d’ancrage, et le plus souvent, il fonctionne comme starter linguistique

de l’alternance ?

Il y a effectivement de fortes chances pour qu’une

phrase liée à une autre par une marque, formellement identifiable,

soit rendue dans la langue de cette dernière. La présence

de la plate-forme d’ancrage augmente considérablement le taux de

probabilité.

Néanmoins, ceci ne doit pas être considéré

comme une règle générale, pas plus que la proposition

principale n’induit automatiquement l’emploi d’un connecteur puisé

dans le système de la langue dans laquelle elle se trouve rendue.

Conclusion

Le parler d’un locuteur qui pratique le "switching" se caractérise

par une instabilité structurelle, relative au positionnement des

énoncés rendus dans les différentes langues, composantes

de son "code-switching".

Il se caractérise aussi par sa variabilité

quant à la langue à laquelle il emprunte le connecteur. "…

la norme commune, linguistique et sociale, n’offre pas un modèle

de comportement stable au locuteur, mais seulement une image idéale

quoique contestable et souvent contestée que, de toute façon,

on approche plus qu’onatteint".7

Une démarche grammairienne, normalisante, qui chercherait à

établir des lois d’agencement, des règles structurelles des

énoncés complexes du "code-switching", serait condamnée

inéluctablement à l’échec.

Sa viabilité ou sa validité serait

tributaire d’un renouvellement quasi-permanent du modèle de structuration

proposé. Seules peuvent être émises des hypothèses.

Il serait donc vain de vouloir à tout prix "institutionnaliser"

des normes de régulation portant sur l’ordonnancement des énoncés

complexes issus de la pratique alternée de codes linguistiques.

Une norme imposée pour réguler la structuration ou l’agencement

des énoncés qui participent à la constitution du "code-switching"

aboutirait, par conséquent, à de nombreuses sous-divisions,

jusqu’à constater que chaque usage du "code-switching" est "idiosyncrasique".

L’instabilité linguistique favorise l’émergence de modes

d’agencements structurels impromptus, sans cesse renouvelés.

Bibliographie

GARDNER-CHLOROS, P. (1983). " Code-switching : approches

principales et perspectives ", La

linguistique, vol. 19, fasc. 2, Paris, P.U.F.

KHALOUCHE, R. (1990). " Diglossie, norme et mélange

de langues ", Minoration linguistique au Maghreb,

cahier de linguistique sociale, Université de Rouen.

LABIOT, P. (1979). " Saturation grammaticale et

saturation discursive : remarque sur quelques emplois de :

pour ", D.R.L.A.V., 21, Université de Paris VIII,

MANESSY, G., WALD, P. (1979). Plurilinguisme,

normes, situations, stratégies, Paris, L’Harmattan.

ZABOOT, T. (1990). " Un code-switching algérien

: le parler de Tizi-Ouzou ", thèse de doctorat de

linguistique, Université René Descartes Paris V, Paris

1P. Gardner-Chloros,

1983, p. 23.

2Corpus exploité

lors de l’élaboration de notre thèse de doctorat

A : arabe algérien (souligné

de deux traits)

K : kabyle (souligné d’un trait)

F : français (non

souligné)

3R. Kahlouche,

p. 77.

4C’est nous qui

ajoutons et qui soulignons.

5Enoncé

souvent produit par une animatrice de la radio algérienne, chaîne

III.

6Marouzeau,

in P. Labiot, 1979, p. 131

7G. Manessy,

P Wald, 1979, p. 8.

|