1 - PRESENTATION GENERALE DE LA COTE-D'IVOIRE

La Côte-d'Ivoire est un pays complexe qui n'a émergé

comme état sous sa forme géographique actuelle que durant

l'époque coloniale. Pourtant, de l'Indépendance aux années

80, on a pu parler de "miracle ivoirien" tant le développement a

été rapide et la modernisation apparemment réussie.

Mais les problèmes économiques et politiques n'ont pas manqué

à partir des années 80 et notamment ensuite après

la disparition du Président Houphouët-Boigny. Principal pays

d'implantation africaine des Français, bien qu'actuellement la communauté

française semble y être en constante diminution, il est devenu,

malgré la présence d'une soixantaine de langues pour la plupart

fort dynamiques, l'état le plus francophone au sud du Sahara, au

point que le français, langue importée, tend même à

pouvoir y compter au rang des langues nationales. C'est de cette appropriation

spectaculaire et de l'extraordinaire créativité montrée

par le vocabulaire français dans son implantation locale que nous

avons voulu rendre compte dans le présent ouvrage. Cet enrichissement

a pratiquement touché tous les domaines couverts par le lexique,

c'est pourquoi il nous a paru nécessaire de fournir un ensemble

d'informations générales et succinctes afin de permettre

au lecteur de mieux appréhender une situation sociolinguistique

qui n'en est pas à un paradoxe près.

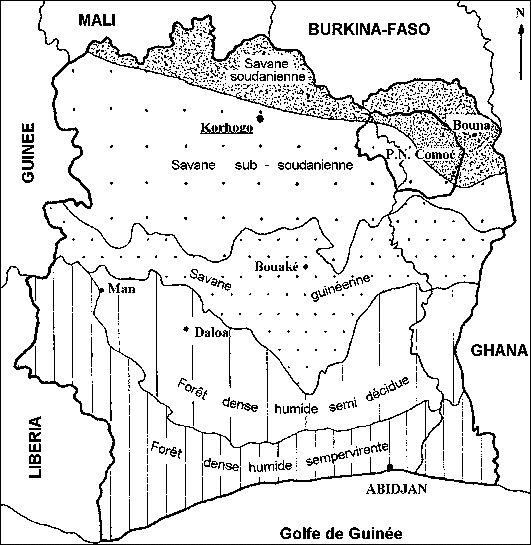

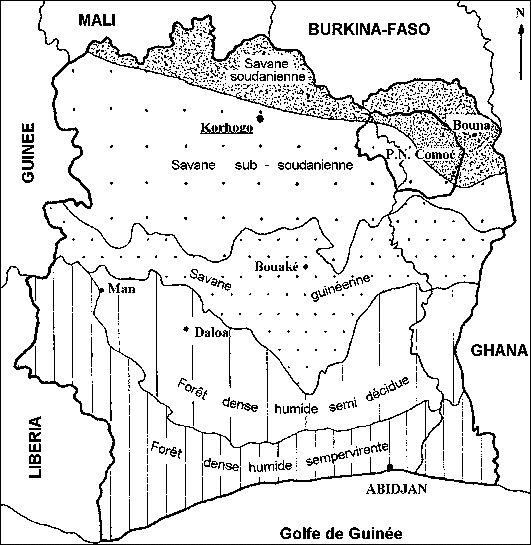

1.1 Géographie physique.

La Côte-d'Ivoire est un État francophone de l'Afrique occidentale,

sur le Golfe de Guinée. Elle est limitée au sud-ouest par

le Libéria (la frontière suivant le fleuve Cavally), à

l'ouest par la Guinée, au nord par le Mali et le Burkina Faso, à

l'est par le Ghana, au sud par l'Océan Atlantique, sur environ 600

km. La côte est régulière mais protégée

par la barre*(1), ce qui, faute de port naturel, a rendu difficile, pendant

des siècles, l'accès à l'intérieur par la mer.

De forme quadrangulaire, ce pays de 322 460 km2 constitue une sorte de

plateau uniforme, aux reliefs peu contrastés, s'élevant insensiblement

du sud-est vers le nord-ouest avec pour point culminant, le mont Nimba,

à la frontière guinéo-libérienne (1 750 m.).

Ces faibles reliefs sont cependant compartimentés par des cours

d'eau (un certain nombre de rivières et quatre fleuves) coulant

pour la plupart du nord vers le sud, souvent encaissés, au débit

irrégulier et coupés de chutes et de rapides, navigables

seulement en aval pour le flottage des grumes. La Comoé, bien que

traversant le pays sur 1000 km en longeant la frontière du Ghana,

a une trop faible dénivellation pour être aménagée.

Le Bandama, constitué du Bandama blanc (qui se jette dans le lac

de retenue de Kossou) et du Bandama rouge (ou Marahoué), forme ensuite

le lac de Taabo et fournit l'électricité pour Abidjan et

la région du Centre, grâce à deux barrages aménagés

sur son cours. Le Sassandra qui vient de Guinée, alimente le lac

de retenue de Buyo. Le Cavally, lui, entre en Côte d'Ivoire en pays

dan et dévale avec des rapides la zone montagneuse en traçant

la frontière avec le Libéria.

Une nette opposition bioclimatique sépare cependant le sud et le

nord en deux régions caractéristiques : au sud, la forêt

de type sub-équatorial, au nord, la savane de type tropical, le

centre établissant une sorte de transition progressive entre les

deux climats.

a) le sud :

Le long du golfe de Guinée, la côte orientale, basse et sableuse,

est marquée par de vastes lagunes (Tadio, Ebrié, Aby), partiellement

navigables et séparées de l'océan par de minces cordons

sablonneux, alors que la partie occidentale après l'embouchure du

Sassandra, est formée de falaises rocheuses. La zone de mangroves*,

riche en espèces aquatiques, cède ensuite la place à

la forêt dense dont l'extension (12,5 millions d'hectares dans les

années 1960) a été quasiment amputée des deux

tiers pour céder la place à des défrichements en vue

de l'exploitation des essences commerciales (acajou*, assaméla*,

aboudikro*, fraké*, framiré*, bété*, etc.)

ou l'ouverture de zones de plus en plus vastes dévolues à

des plantations* industrielles (caféiers, cacaoyers*, palmiers*

à huile, agrumes, hévéas*, etc.) au point qu'elle

ne couvre plus que 4,6 millions d'hectares (dont 1,6 million dans les parcs

nationaux) malgré une importante campagne gouvernementale de reboisement.

Dans le centre du pays, de Bondoukou à Man, la forêt devient

claire avec des arbres plus petits et à feuilles caduques en saison

sèche.

Dans le sud, on distingue quatre saisons*: une grande saison des pluies,

de mai à juillet, une petite saison sèche d'août à

septembre, une petite saison des pluies d'octobre à novembre, une

grande saison sèche, de décembre à fin avril. Les

températures sont toujours supérieures à 18°C,

l'amplitude thermique est quasi nulle (21° et 33°C). L'humidité

est forte : 2 500 mm de précipitations en moyenne.

Cependant, en allant vers le centre du pays, les pluies deviennent moins

abondantes (de 1 000 à 2 500 mm) et l'écart des températures

moyennes (entre 14° C et 39°C ) grandit. Une saison sèche

de novembre à mars précède une saison des pluies marquée

par deux points culminants de pluviométrie : en juin et septembre.

b) le nord :

La savane* arborée (: savane guinéenne) avec une pointe

descendant jusqu'à Yamoussoukro, couvre tout le nord de la zone

forestière. Cependant, autour de l'immense lac artificiel de Kossou

ou des nombreuses rivières, on rencontre des forêts*-galeries,

qui vont s'insérer dans la grande forêt. Dans les régions

plus septentrionales, on trouve la savane arbustive ( : savane sub-soudanienne)

où les arbres laissent la place à des formations d'arbustes

et d'épineux (acacias*) puis au nord la savane herbeuse (: savane

soudanienne). Les cultures sont traditionnelles (igname*, mil*) et commerciales

(coton*, riz*, canne* à sucre, anacarde*).

Le climat est de type tropical soudanien avec une saison faiblement humide

et une saison sèche (novembre-mai) placée sous l'influence

de l'harmattan*. L'amplitude thermique est très marquée (entre

10°C et 42°C).

1.2 Economie (2).

La Côte-d'Ivoire est l'un des 6 membres de l'Union monétaire

ouest-africaine (UMOA*). L'unité monétaire est le franc CFA*

(: franc de la Communauté financière africaine) indexé

sur le cours de l'euro (1 euro = 655, 957 francs CFA par décret

ministériel du 31.12.1998. 100 F CFA = 0, 152 eur.). Le PNB (: Produit

National Brut) était en 1997 de 10, 2 milliards de dollars (dans

lesquels l'agriculture représentait 36 %, l'industrie : 24 %, les

mines : 2 % , les services : 38 %) ce qui plaçait, à cette

date, la Côte d'Ivoire au 70ème rang sur les 133 pays du monde

pris en considération et donnait un PNB de 653 dollars par habitant

(88ème rang). En 1994, pourtant, la dette représentait 177,

6 % du PNB et le taux de chomage dans la population était de 17

%. En 1997, le taux d'inflation s'élevait à 3, 4 % .

Cependant un programme de redressement (remboursement échelonné

de la dette, baisse des dépenses publiques, diminution du nombre

des fonctionnaires, privatisation de certaines entreprises d"Etat, etc.)

semblait devoir favoriser actuellement un certain redémarrage s'il

n'y avait eu les troubles graves qui ont éclaté dans le pays

en septembre 2002.

1.2.1 Agriculture.

L'économie ivoirienne repose avant tout sur l'agriculture (cultures

vivrières et cultures d'exportation) qui, en 1995, occupait encore

94 % de la population active et attirait de nombreux saisonniers en provenance

des pays voisins. Mais la variation des cours des matières agricoles

est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire, premier producteur

mondial de cacao et dixième producteur de café. C'est pourquoi,

pendant longtemps, une sorte de caisse de compensation, pour les petits

planteurs, la Caistab* a permis d'amortir les trop grandes amplitudes du

prix des produits agricoles sur le marché mondial. Un tel système

a conduit le pays à s'endetter lourdement alors que les marchés

devenaient de moins en moins favorables, de telle sorte qu'en 1987, la

Côte-d'Ivoire a dû se déclarer insolvable et connaître

des années difficiles. Enfin, en 1994, est intervenue, heureusement,

une hausse importante des cours du café et du cacao qui, conjuguée

à la dévaluation* du franc CFA, a permis au pays de renouer

avec la croissance après plus de sept années de récession.

Les autres cultures d'exportation sont, dans le sud, la banane*, l'ananas*

et l'avocat*, le coton, la canne* à sucre dans le nord. Dans un

effort de diversification, le gouvernement encourage depuis plusieurs années

la plantation de palmiers à huile*, d'hévéas*, voire,

plus récemment encore, d'anacardiers* et de rocouyers*. Les grands

barrages (Kossou, Ayramé) ont facilité l'introduction de

la riziculture* irriguée.

Quant à la forêt, exploitée dès l'époque

coloniale, et même surexploitée, notamment dans la zone frontalière

du Libéria, elle fournissait encore, en 1992, par les exportations

de bois d'oeuvre et bois précieux 3,4 % du PNB.

La pêche vivrière est pratiquée sur la côte mais

surtout dans les lagunes, les lacs et les rivières ou dans les fermes

aquacoles* qui tendent à se multiplier (carpes*, machoirans*, tilapias*).

La pêche maritime industrielle pour les conserveries porte sur la

sardine*, le thon*, la bonite*, les crevettes. (100 000 tonnes/ an en moyenne).

1.2.2 Mines et industries.

Le secteur minier reste marginal. La production pétrolière,

lancée en 1980, trois ans après la découverte des

premiers gisements offshore, semble avoir régressé mais on

commence à exploiter de prometteurs gisements de gaz naturel qui

alimentent plusieurs centrales thermiques. 60 % cependant de l'électricité

produite est fournie par 6 barrages hydroélectriques permettant

même à la Côte-d'Ivoire d'exporter 300 GWh vers le Ghana,

le Togo et le Bénin.

Une nette opposition bioclimatique sépare cependant le sud et le

nord en deux régions caractéristiques : au sud, la forêt

de type sub-équatorial, au nord, la savane de type tropical, le

centre établissant une sorte de transition progressive entre les

deux climats.

a) le sud :

Le long du golfe de Guinée, la côte orientale, basse et sableuse,

est marquée par de vastes lagunes (Tadio, Ebrié, Aby), partiellement

navigables et séparées de l'océan par de minces cordons

sablonneux, alors que la partie occidentale après l'embouchure du

Sassandra, est formée de falaises rocheuses. La zone de mangroves*,

riche en espèces aquatiques, cède ensuite la place à

la forêt dense dont l'extension (12,5 millions d'hectares dans les

années 1960) a été quasiment amputée des deux

tiers pour céder la place à des défrichements en vue

de l'exploitation des essences commerciales (acajou*, assaméla*,

aboudikro*, fraké*, framiré*, bété*, etc.)

ou l'ouverture de zones de plus en plus vastes dévolues à

des plantations* industrielles (caféiers, cacaoyers*, palmiers*

à huile, agrumes, hévéas*, etc.) au point qu'elle

ne couvre plus que 4,6 millions d'hectares (dont 1,6 million dans les parcs

nationaux) malgré une importante campagne gouvernementale de reboisement.

Dans le centre du pays, de Bondoukou à Man, la forêt devient

claire avec des arbres plus petits et à feuilles caduques en saison

sèche.

Dans le sud, on distingue quatre saisons*: une grande saison des pluies,

de mai à juillet, une petite saison sèche d'août à

septembre, une petite saison des pluies d'octobre à novembre, une

grande saison sèche, de décembre à fin avril. Les

températures sont toujours supérieures à 18°C,

l'amplitude thermique est quasi nulle (21° et 33°C). L'humidité

est forte : 2 500 mm de précipitations en moyenne.

Cependant, en allant vers le centre du pays, les pluies deviennent moins

abondantes (de 1 000 à 2 500 mm) et l'écart des températures

moyennes (entre 14° C et 39°C ) grandit. Une saison sèche

de novembre à mars précède une saison des pluies marquée

par deux points culminants de pluviométrie : en juin et septembre.

b) le nord :

La savane* arborée (: savane guinéenne) avec une pointe

descendant jusqu'à Yamoussoukro, couvre tout le nord de la zone

forestière. Cependant, autour de l'immense lac artificiel de Kossou

ou des nombreuses rivières, on rencontre des forêts*-galeries,

qui vont s'insérer dans la grande forêt. Dans les régions

plus septentrionales, on trouve la savane arbustive ( : savane sub-soudanienne)

où les arbres laissent la place à des formations d'arbustes

et d'épineux (acacias*) puis au nord la savane herbeuse (: savane

soudanienne). Les cultures sont traditionnelles (igname*, mil*) et commerciales

(coton*, riz*, canne* à sucre, anacarde*).

Le climat est de type tropical soudanien avec une saison faiblement humide

et une saison sèche (novembre-mai) placée sous l'influence

de l'harmattan*. L'amplitude thermique est très marquée (entre

10°C et 42°C).

1.2 Economie (2).

La Côte-d'Ivoire est l'un des 6 membres de l'Union monétaire

ouest-africaine (UMOA*). L'unité monétaire est le franc CFA*

(: franc de la Communauté financière africaine) indexé

sur le cours de l'euro (1 euro = 655, 957 francs CFA par décret

ministériel du 31.12.1998. 100 F CFA = 0, 152 eur.). Le PNB (: Produit

National Brut) était en 1997 de 10, 2 milliards de dollars (dans

lesquels l'agriculture représentait 36 %, l'industrie : 24 %, les

mines : 2 % , les services : 38 %) ce qui plaçait, à cette

date, la Côte d'Ivoire au 70ème rang sur les 133 pays du monde

pris en considération et donnait un PNB de 653 dollars par habitant

(88ème rang). En 1994, pourtant, la dette représentait 177,

6 % du PNB et le taux de chomage dans la population était de 17

%. En 1997, le taux d'inflation s'élevait à 3, 4 % .

Cependant un programme de redressement (remboursement échelonné

de la dette, baisse des dépenses publiques, diminution du nombre

des fonctionnaires, privatisation de certaines entreprises d"Etat, etc.)

semblait devoir favoriser actuellement un certain redémarrage s'il

n'y avait eu les troubles graves qui ont éclaté dans le pays

en septembre 2002.

1.2.1 Agriculture.

L'économie ivoirienne repose avant tout sur l'agriculture (cultures

vivrières et cultures d'exportation) qui, en 1995, occupait encore

94 % de la population active et attirait de nombreux saisonniers en provenance

des pays voisins. Mais la variation des cours des matières agricoles

est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire, premier producteur

mondial de cacao et dixième producteur de café. C'est pourquoi,

pendant longtemps, une sorte de caisse de compensation, pour les petits

planteurs, la Caistab* a permis d'amortir les trop grandes amplitudes du

prix des produits agricoles sur le marché mondial. Un tel système

a conduit le pays à s'endetter lourdement alors que les marchés

devenaient de moins en moins favorables, de telle sorte qu'en 1987, la

Côte-d'Ivoire a dû se déclarer insolvable et connaître

des années difficiles. Enfin, en 1994, est intervenue, heureusement,

une hausse importante des cours du café et du cacao qui, conjuguée

à la dévaluation* du franc CFA, a permis au pays de renouer

avec la croissance après plus de sept années de récession.

Les autres cultures d'exportation sont, dans le sud, la banane*, l'ananas*

et l'avocat*, le coton, la canne* à sucre dans le nord. Dans un

effort de diversification, le gouvernement encourage depuis plusieurs années

la plantation de palmiers à huile*, d'hévéas*, voire,

plus récemment encore, d'anacardiers* et de rocouyers*. Les grands

barrages (Kossou, Ayramé) ont facilité l'introduction de

la riziculture* irriguée.

Quant à la forêt, exploitée dès l'époque

coloniale, et même surexploitée, notamment dans la zone frontalière

du Libéria, elle fournissait encore, en 1992, par les exportations

de bois d'oeuvre et bois précieux 3,4 % du PNB.

La pêche vivrière est pratiquée sur la côte mais

surtout dans les lagunes, les lacs et les rivières ou dans les fermes

aquacoles* qui tendent à se multiplier (carpes*, machoirans*, tilapias*).

La pêche maritime industrielle pour les conserveries porte sur la

sardine*, le thon*, la bonite*, les crevettes. (100 000 tonnes/ an en moyenne).

1.2.2 Mines et industries.

Le secteur minier reste marginal. La production pétrolière,

lancée en 1980, trois ans après la découverte des

premiers gisements offshore, semble avoir régressé mais on

commence à exploiter de prometteurs gisements de gaz naturel qui

alimentent plusieurs centrales thermiques. 60 % cependant de l'électricité

produite est fournie par 6 barrages hydroélectriques permettant

même à la Côte-d'Ivoire d'exporter 300 GWh vers le Ghana,

le Togo et le Bénin.

Quelques mines d'or et de diamants sont exploitées de façon

très artisanale.

L'industrie ivoirienne, autrefois liée à l'agriculture et

à la forêt (agroalimentaire, dépulpage du café,

séchage du cacao, égrenage du coton, première transformation

du latex, sciage du bois, papeterie) est aujourd'hui en pleine diversification

afin de tenter de maîtriser la chaîne de production. En 1960,

ont été mises en place des industries textiles et mécaniques

pour réduire les importations. Puis, entre 1970 et 1980, les activités

de transformation des matières premières agricoles ont été

développées (par exemple, dans le nord du pays, création

de vastes complexes* sucriers).

1.2.3 Transports et services.

Plus de la moitié du réseau routier, en bon état,

est praticable toute l'année. 5.600 km bitumés en 1995 contre

1.000 en 1970.

La voie ferrée qui relie Abidjan à Ouagadougou, achevée

en 1950, offre un débouché maritime au Burkina et aide la

prospérité des villes ivoiriennes desservies.

L'aéroport international de Port-Bouët à Abidjan est

un des plus modernes d'Afrique et des liaisons aériennes existent

aussi avec les principales villes de l'intérieur.

Malgré le handicap de la barre* qui a rendu longtemps délicat

l'accès à de nombreux ports, le commerce maritine est florissant,

surtout à Abidjan et à San Pedro, modernisé afin de

favoriser le développement de la région frontalière

de l'ouest.

Le tourisme est un secteur encore à développer mais de nombreux

parcs* naturels ont été inaugurés, (Marahoué,

Taï, Comoé, etc.) et des stations balnéaires de l'est

du pays sont l'objet d'une certaine promotion (Assinie, etc.)

1.3 Géographie humaine.

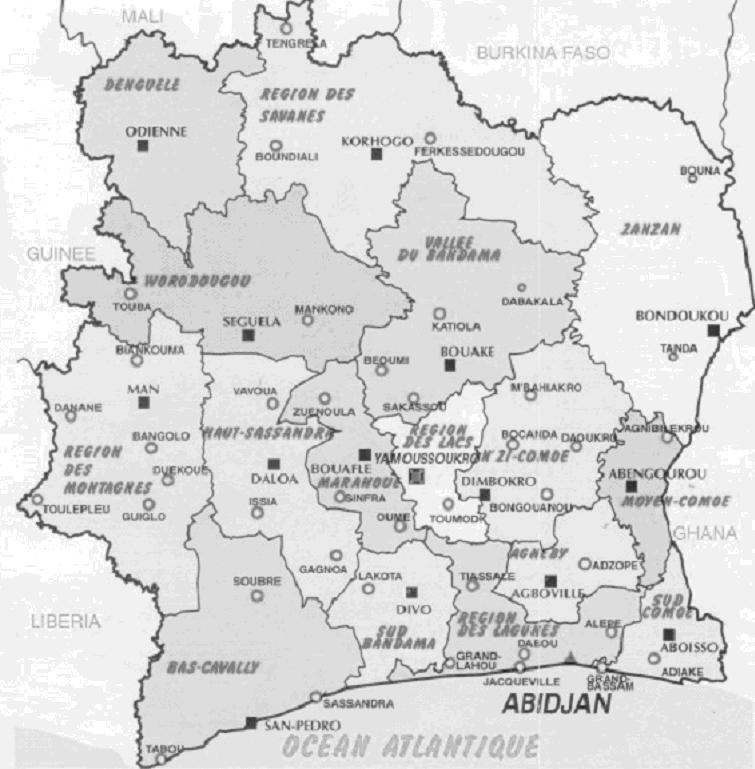

1.3.1 Les institutions

La Côte d'Ivoire est une république de type présidentiel

et pluraliste depuis 1990. La Constitution, promulguée en 1960 a

été amendée en 1985. L'assemblée nationale

compte 175 députés élus pour 5 ans, tout comme le

Président de la République, qui est rééligible

sans limitation du nombre de mandats. Ce dernier est assisté par

un Premier Ministre. L'actuel Président, Laurent Gbagbo a été

élu le 27.10.2000.

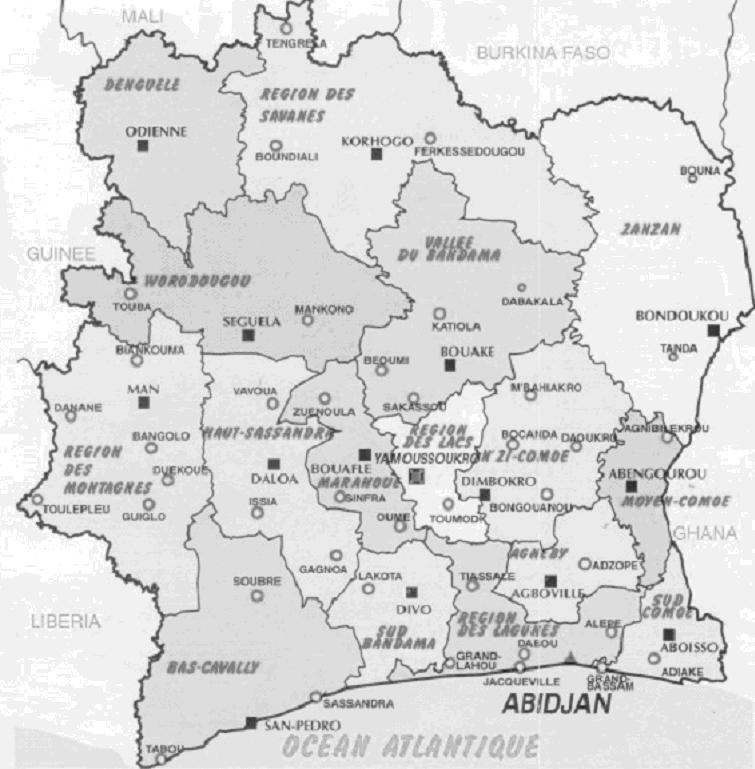

Le pays compte 58 départements, 230 sous-préfectures, constituant

19 régions depuis 1997. La capitale* politique, depuis 1983, est

Yamoussoukro, au centre du pays.

1.3.2 Démographie générale. (3)

La population totale était évaluée en novembre 1998

à 15.366.672 habitants (7.844 623 hommes : 51 % et 7. 522.049 femmes

: 49 %) ce qui correspond à un taux d'accroissement annuel moyen

de 3,3 % sur la période intercensitaire 1988-1989. (RGPH-98, 2 édition,

2001 : 5). Ce taux est l'un des plus élevés de l'Afrique

subsaharienne. Avec un tel rythme, la population double tous les 22 ans.

Cependant la répartition géographique de la population montre

un net déséquilibre entre la zone forestière qui,

bien que ne représentant que 47 % de la superficie totale du territoire,

concentre 78 % de la population globale, alors que la zone de savane, plus

étendue (53 % du territoire) ne compte que 22 % de la population

globale. Il y a donc une grande disparité au niveau régional

et départemental dans la densité moyenne nationale qui est

de 48 hab. au km2. La région des Lagunes rassemble, par exemple,

(à cause du poids démographique de la ville d'Abidjan) près

du quart de la population du pays, avec une densité de 273 h. au

km2, alors qu'au nord, les départements de Bouna, de Dabakala et

d'Odienné, ne comptent respectivement que 8 h./km2, 10 h./km2 et

11h./ km2.

Les taux d'urbanisation varient également très fortement

d'une région à l'autre : de 14 % dans le Zanzan, à

57 % dans la Vallée du Bandama et 84 % dans la région des

Lagunes (à cause d'Abidjan). Le nombre des villes dépassant

les 100 000 h. est passé, en dix ans, de cinq à huit. Ce

sont par ordre d'importance = Abidjan : 2.877.978 h, capitale* économique

du pays, deuxième métropole de l'Afrique de l'Ouest après

Lagos (Nigéria). Bouaké : 461.618 h., Daloa : 137.107 h.,

Yamoussoukro, capitale politique et administrative : 155.803 h., Korogho

: 142 039 h., San Pedro : 131 800 h., Man : 116 657 h., Gagnoa : 107 124

h. De ces huit villes, Korogho est la seule appartenant à la zone

de savanes. Quant à Abidjan, elle représente à elle

seule 19 % de la population totale et 44 % de la population urbaine. Dans

l'espace intercensitaire 1988-1998, le nombre d'habitants s'y est accru

de près d'un million (très exactement 948 970 h.). Des estimations

plus récentes (Jeune Afrique/L'Intelligent, 2 avril 2001

: 45) évalueraient aujourd'hui à 3 millions le nombre des

Abidjanais.

Pour l'ensemble du pays, la transition démographique amorcée

vers les années 1980, avec un taux brut de natalité de 48

naissances pour 1000 habitants et un taux de mortalité de 13 décès

pour 1000 habitants, s'accélère sous l'effet de l'urbanisation,

du relèvement du niveau d'instruction des filles et de l'amélioration

de la santé. 43 % de la population a moins de 15 ans (ce qui traduit

une légère baisse par rapport à 1988). La population

adulte (15-59 ans) représente 53 % de l'ensemble mais le groupe

des plus âgés (60 ans et plus) n'est que de 4 % (en augmentation

de seulement 1 point).

Certaines données statistiques font apparaître des éléments

intéressants :

- la forte présence des moins de 15 ans et des plus de 60 ans dans

la population rurale,

- la prédominance des hommes sur les femmes en milieu urbain dès

le début de l'âge adulte, vraisemblablement en raison de la

migration masculine massive vers la ville pour des causes économiques.

- le poids démographique important des étrangers.

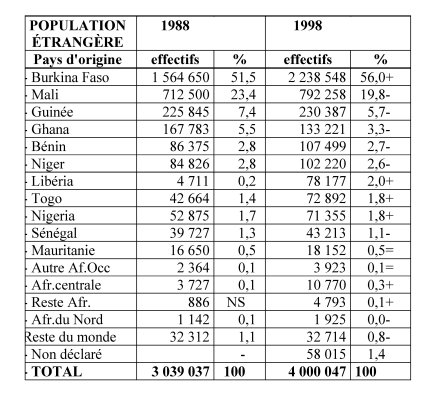

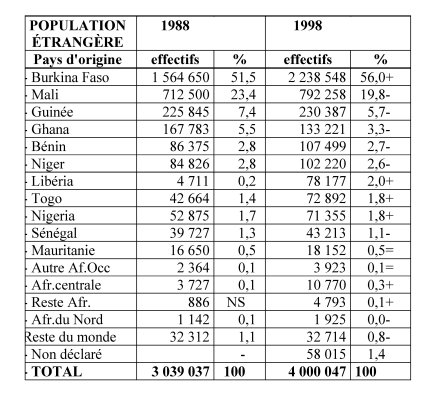

1.3.3 La population étrangère.

La population du pays (15.366.672 h.) est constituée de 74 % d'Ivoiriens

et de 26 % d'étrangers (4.000.047 personnes soit un taux d'accroissement

moyen annuel de l'ordre de 2, 6 %).(RGPH -1998)

Les plus fortes proportions d'étrangers résident dans les

régions forestières (Comoé, Bas Sassandra) : entre

45 et 43 % , alors que les savanes en attirent peu (par exemple, Denguélé

: 6 %). Abidjan, pourtant, en 2001, ne compterait plus que 900.000 non-Ivoiriens

(29 %).

Cette population étrangère est composée en majorité

d'hommes (55 %), provenant en très grande majorité des pays

de la CEDEAO*, en particulier des pays frontaliers.

Il faudrait cependant ajouter une précision importante : 47, 3 %

de la population étrangère, notamment chez les ressortissants

du Burkina, du Mali, du Bénin ou du Nigéria, n'est pas immigrante

mais est née en Côte-d'Ivoire.

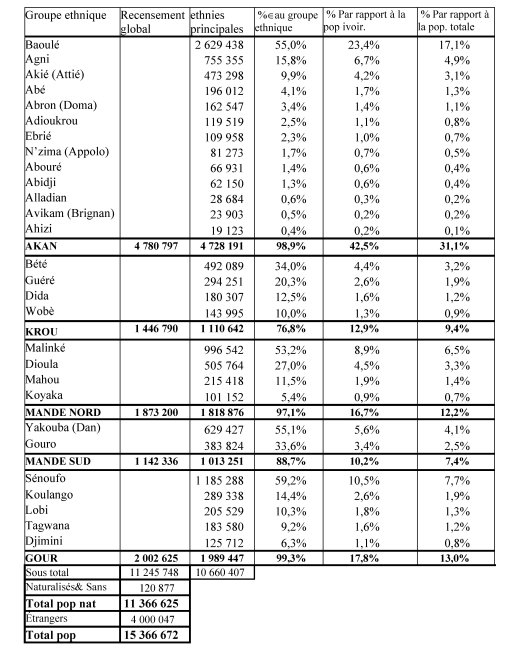

Dans le tableau ci-dessous qui prend en considération les données

censitaires de 1988 et celles de 1998, on peut observer une baisse du poids

démographique du Mali, du Ghana, de la Guinée, en ce qui

concerne les étrangers non africains. Par contre, le poids du Libéria

particulièrement (le département de Tabou, près de

la frontière libérienne détient le record de population

étrangère avec 54,6 % d'étrangers) et celui de l'Afrique

centrale sont en augmentation, sans doute en raison des troubles ou des

guerres qui ravagent ces régions.

Le RGPH de 1998 ne donne pas la ventilation des étrangers non africains.

Les plus nombreux étant, sans doute les Libanais puis les Français.

Car la communauté française, (la plus importante de l'Afrique

subsaharienne), d'environ 60 000 personnes dans les années 1960-1970,

ne cesse de diminuer. En 1985, elle ne comptait plus qu'à peu près

30 000 résidents. Pour diverses raisons, (baisse constante de la

coopération culturelle et technique, insécurité grandissante,

troubles politiques, etc.) cette réduction s'est, depuis, poursuivie.

Dans sa livraison n°2177, relatant les récents troubles ivoiriens,

Jeune

Afrique l'Intelligent fait état d'à peine plus de 18

000 Français recensés au Consulat français de Côte

d'Ivoire.

1.3.1 Les institutions

La Côte d'Ivoire est une république de type présidentiel

et pluraliste depuis 1990. La Constitution, promulguée en 1960 a

été amendée en 1985. L'assemblée nationale

compte 175 députés élus pour 5 ans, tout comme le

Président de la République, qui est rééligible

sans limitation du nombre de mandats. Ce dernier est assisté par

un Premier Ministre. L'actuel Président, Laurent Gbagbo a été

élu le 27.10.2000.

Le pays compte 58 départements, 230 sous-préfectures, constituant

19 régions depuis 1997. La capitale* politique, depuis 1983, est

Yamoussoukro, au centre du pays.

1.3.2 Démographie générale. (3)

La population totale était évaluée en novembre 1998

à 15.366.672 habitants (7.844 623 hommes : 51 % et 7. 522.049 femmes

: 49 %) ce qui correspond à un taux d'accroissement annuel moyen

de 3,3 % sur la période intercensitaire 1988-1989. (RGPH-98, 2 édition,

2001 : 5). Ce taux est l'un des plus élevés de l'Afrique

subsaharienne. Avec un tel rythme, la population double tous les 22 ans.

Cependant la répartition géographique de la population montre

un net déséquilibre entre la zone forestière qui,

bien que ne représentant que 47 % de la superficie totale du territoire,

concentre 78 % de la population globale, alors que la zone de savane, plus

étendue (53 % du territoire) ne compte que 22 % de la population

globale. Il y a donc une grande disparité au niveau régional

et départemental dans la densité moyenne nationale qui est

de 48 hab. au km2. La région des Lagunes rassemble, par exemple,

(à cause du poids démographique de la ville d'Abidjan) près

du quart de la population du pays, avec une densité de 273 h. au

km2, alors qu'au nord, les départements de Bouna, de Dabakala et

d'Odienné, ne comptent respectivement que 8 h./km2, 10 h./km2 et

11h./ km2.

Les taux d'urbanisation varient également très fortement

d'une région à l'autre : de 14 % dans le Zanzan, à

57 % dans la Vallée du Bandama et 84 % dans la région des

Lagunes (à cause d'Abidjan). Le nombre des villes dépassant

les 100 000 h. est passé, en dix ans, de cinq à huit. Ce

sont par ordre d'importance = Abidjan : 2.877.978 h, capitale* économique

du pays, deuxième métropole de l'Afrique de l'Ouest après

Lagos (Nigéria). Bouaké : 461.618 h., Daloa : 137.107 h.,

Yamoussoukro, capitale politique et administrative : 155.803 h., Korogho

: 142 039 h., San Pedro : 131 800 h., Man : 116 657 h., Gagnoa : 107 124

h. De ces huit villes, Korogho est la seule appartenant à la zone

de savanes. Quant à Abidjan, elle représente à elle

seule 19 % de la population totale et 44 % de la population urbaine. Dans

l'espace intercensitaire 1988-1998, le nombre d'habitants s'y est accru

de près d'un million (très exactement 948 970 h.). Des estimations

plus récentes (Jeune Afrique/L'Intelligent, 2 avril 2001

: 45) évalueraient aujourd'hui à 3 millions le nombre des

Abidjanais.

Pour l'ensemble du pays, la transition démographique amorcée

vers les années 1980, avec un taux brut de natalité de 48

naissances pour 1000 habitants et un taux de mortalité de 13 décès

pour 1000 habitants, s'accélère sous l'effet de l'urbanisation,

du relèvement du niveau d'instruction des filles et de l'amélioration

de la santé. 43 % de la population a moins de 15 ans (ce qui traduit

une légère baisse par rapport à 1988). La population

adulte (15-59 ans) représente 53 % de l'ensemble mais le groupe

des plus âgés (60 ans et plus) n'est que de 4 % (en augmentation

de seulement 1 point).

Certaines données statistiques font apparaître des éléments

intéressants :

- la forte présence des moins de 15 ans et des plus de 60 ans dans

la population rurale,

- la prédominance des hommes sur les femmes en milieu urbain dès

le début de l'âge adulte, vraisemblablement en raison de la

migration masculine massive vers la ville pour des causes économiques.

- le poids démographique important des étrangers.

1.3.3 La population étrangère.

La population du pays (15.366.672 h.) est constituée de 74 % d'Ivoiriens

et de 26 % d'étrangers (4.000.047 personnes soit un taux d'accroissement

moyen annuel de l'ordre de 2, 6 %).(RGPH -1998)

Les plus fortes proportions d'étrangers résident dans les

régions forestières (Comoé, Bas Sassandra) : entre

45 et 43 % , alors que les savanes en attirent peu (par exemple, Denguélé

: 6 %). Abidjan, pourtant, en 2001, ne compterait plus que 900.000 non-Ivoiriens

(29 %).

Cette population étrangère est composée en majorité

d'hommes (55 %), provenant en très grande majorité des pays

de la CEDEAO*, en particulier des pays frontaliers.

Il faudrait cependant ajouter une précision importante : 47, 3 %

de la population étrangère, notamment chez les ressortissants

du Burkina, du Mali, du Bénin ou du Nigéria, n'est pas immigrante

mais est née en Côte-d'Ivoire.

Dans le tableau ci-dessous qui prend en considération les données

censitaires de 1988 et celles de 1998, on peut observer une baisse du poids

démographique du Mali, du Ghana, de la Guinée, en ce qui

concerne les étrangers non africains. Par contre, le poids du Libéria

particulièrement (le département de Tabou, près de

la frontière libérienne détient le record de population

étrangère avec 54,6 % d'étrangers) et celui de l'Afrique

centrale sont en augmentation, sans doute en raison des troubles ou des

guerres qui ravagent ces régions.

Le RGPH de 1998 ne donne pas la ventilation des étrangers non africains.

Les plus nombreux étant, sans doute les Libanais puis les Français.

Car la communauté française, (la plus importante de l'Afrique

subsaharienne), d'environ 60 000 personnes dans les années 1960-1970,

ne cesse de diminuer. En 1985, elle ne comptait plus qu'à peu près

30 000 résidents. Pour diverses raisons, (baisse constante de la

coopération culturelle et technique, insécurité grandissante,

troubles politiques, etc.) cette réduction s'est, depuis, poursuivie.

Dans sa livraison n°2177, relatant les récents troubles ivoiriens,

Jeune

Afrique l'Intelligent fait état d'à peine plus de 18

000 Français recensés au Consulat français de Côte

d'Ivoire.

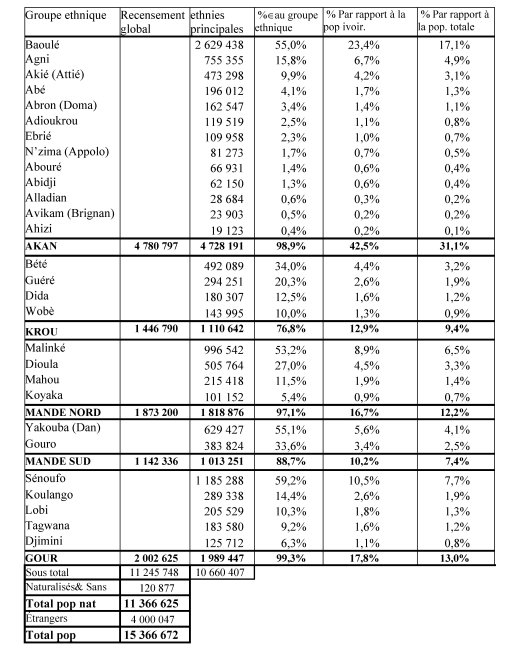

1.3.4 La population ivoirienne.

Comme la plupart des autres états subsahariens, la Côte d'Ivoire

a des frontières qui ont été tracées lors de

la colonisation, sans égard pour les réalités ethniques

et culturelles.

C'est un carrefour composé de peuples, de cultures et de religions

très diverses, même si l'on ne prend pas en compte les étrangers

(un quart de la population globale), dont, rappelons-le, plus de 47 % sont

nés dans le territoire. Toujours est-il que la Côte d'Ivoire

est aujourd'hui une véritable mosaïque culturelle, source à

la fois de diversité et donc de richesse, mais aussi de rivalités,

de tensions et de turbulences. J.Vallin in J.A./L'Intelligent, 25.10/06.11.2000

: 36). C'est pourquoi il semble intéressant de montrer la répartition

de la population par groupes ethniques telle qu'elle figure dans les pages

publiées du dernier RGPH.

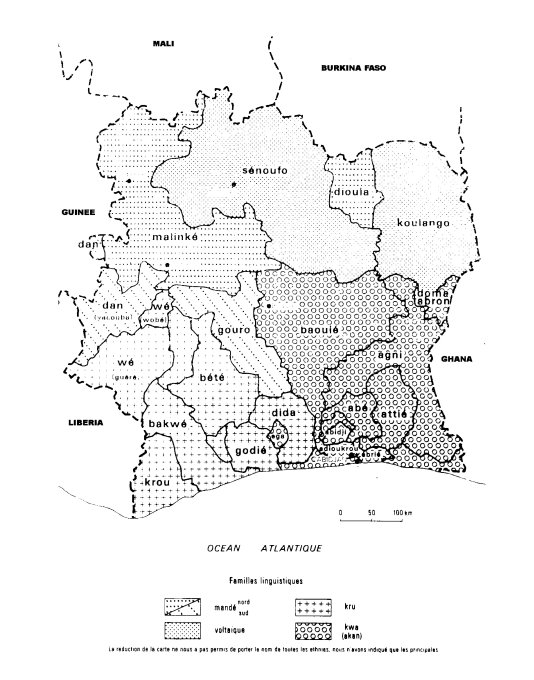

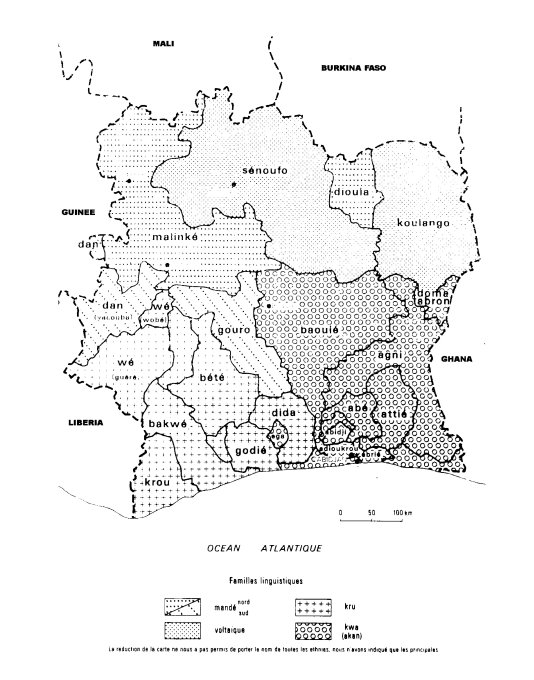

Pour la lecture de la carte et du tableau ci-joints, un certain nombre

d'explications semblent nécessaires :

D'une part, toutes les ethnies du pays (on en compte une soixantaine) ne

sont pas mentionnées. Seules figurent celles qui comptent environ

une centaine de milliers de ressortissants. Telle est la raison pour laquelle

le pourcentage par rapport au groupe ethnique n'est jamais égal

à 100 %.

Généralement, les appellations habituelles, en français,

des ethnies ne diffèrent pas des appellations désignant,

dans le parler ordinaire, la langue usitée par le groupe : ainsi

les Baoulé (4) parlent le baoulé. Ce n'est pas toujours le

cas cependant. "Sénoufo" désigne un groupe ethno-culturel

important dont les langues sont, entre autres, le syènambélé,

le tagbana, le djimini et le palaka. Mais il est assez fréquent

que des documents administratifs parlent globalement de langue sénoufo.

Nous avons cru préférable, par conséquent, de ne pas

modifier les dénominations utilisées par les sources consultées.

Cependant, la carte linguistique ci-dessous, pour être lisible dans

le format du livre, exigeait une assez grande simplification, par exemple

pour les langues lagunaires, nombreuses sur un espace limité. Elle

permet malgré tout d'avoir une représentation schématique

de la répartition des quatre groupes de langues ivoiriennes.

En résumé donc, le pays peut être découpé

en 4 zones ethniques, selon des critères essentiellement linguistiques

et culturels ainsi que selon un clivage approximatif est /ouest /nord /sud.

Chacune de ces zones ethno-linguistiques se poursuit d'ailleurs à

l'extérieur des frontières ivoiriennes dans un ou plusieurs

des pays voisins.

1.3.4.1 Les Akan

Ils constituent un peu moins de la moitié de la population de nationalité

ivoirienne (42 %) et un peu moins d'un tiers de la population globale.

Ils occupent approximativement le sud-est. Comme pour le RGPH de 1988,

la progression démographique actuelle du groupe se situe dans la

moyenne nationale (3 251 228 en 1988 / 4 780 797 en 1998). Ils parlent

des langues relevant du groupe Kwa de la famille Niger-Congo (au total

à peu près 17 langues comptant de nombreux dialectes) entre

lesquelles il est d'usage de distinguer :

+ les langues akan proprement dites : abron, agni, baoulé,

+ et les langues lagunaires : abé, abidji, abouré, adioukrou,

alladian, akyé, avikam (brignan), ébrié, éga,

éhotilé, essouma, krobou, m'Batto, n'zima. (Expression

du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999).

Arrivés en Côte-d'Ivoire par vagues successives entre

le 17 et le 18ème siècle, les Akan ont schématiquement

pour caractéristiques culturelles :

+ un système politique centralisé (royaumes Abron, Sanwi,

Indénié,...),

+ un système de parenté à succession matrilinéaire,

+ une organisation sociale hiérarchisée juxtaposant nobles,

hommes libres, captifs* et descendants de captifs,

+ l'existence de classes* d'âge, notamment chez les Lagunaires.

Ce groupe a connu de nombreuses transformations depuis la colonisation

: forte scolarisation des garçons et des filles, christianisme ou

syncrétismes religieux, agriculture d'exportation diversifiée

et rémunératrice, urbanisation intensive, extension démographique

vers l'ouest.

1.3.4.2 Les Krou.

Ils constituent 11 % de la population d'origine ivoirienne. Ils occupent

le sud-ouest. Par rapport au RGPH de 1988, leur poids dans la population

globale a diminué, passant de 14, 6 à 8, 4 %. (1 136 291

en 1988 Æ 1 446 790 en 1998).

Ils parlent 16 langues assez nettement apparentées et relevant du

groupe Kru [kru] de la famille Niger-Congo : ahizi, bakwé, bété,

dida, gnaboua, godié, guéré, kodia, kouya, kouzié,

krou (: kroumen*), néyo, niédéboua, oubi, wané,

wobè. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes,

1999). Là aussi, on peut observer un certain flottement dans les

appellations : ainsi Guéré et Wobé appartiennent en

fait à l'ethnie Wè.

Installés sur le territoire forestier actuellement occupé

depuis vraisemblablement la préhistoire, ce groupe est caractérisé

par son fractionnement en petites communautés indépendantes,

sans pouvoir central, au sein desquelles la seule autorité reconnue

est celle de l'aîné du patrilignage, au centre d'un réseau

très complexe de relations inter-lignagères La colonisation

a connu de nombreuses difficultés à s'imposer dans cette

région forestière. Mais les transformations ont ensuite été

rapides : taux élevé de scolarisation des garçons

et des filles, christianisme et religions syncrétiques chez les

autochtones. L'agriculture dynamique (cacao surtout), les produits vivriers,

et l'exploitation forestière ont attiré de nombreux allogènes*,

tant étrangers qu'ivoiriens. Ainsi, par exemple, dans la région

krou du Haut Sassandra ( départements de Daloa, Issia, Vavoua) sur

un total de 1 071 977 résidents, les Krou sont seulement 187 727,

alors que les Akan sont 238 221, les Mandé nord : 124 919, les Mandé

sud : 72 788, les Gour : 65 330 et les non Ivoiriens : 373 422. Dans la

région du Bas Sassandra, la proportion des autochtones est encore

plus faible, 163 070 contre 435 840 Akan, 75 565 Mandé nord, 41

530 Mandé sud, 74 465 Gour et 596 844 non Ivoiriens. Des faits de

même nature peuvent être observés dans l'ensemble de

l'aire krou. Ce qui ne va pas sans créer un certain malaise dans

cette région, particulièrement avec la crise économique

qui vient de secouer la Côte d'Ivoire et avec l'infiltration d'anciens

combattants armés venant du Libéria.

CARTE DES PRINCIPALES LANGUES DE CÔTE D’IVOIRE

1.3.4 La population ivoirienne.

Comme la plupart des autres états subsahariens, la Côte d'Ivoire

a des frontières qui ont été tracées lors de

la colonisation, sans égard pour les réalités ethniques

et culturelles.

C'est un carrefour composé de peuples, de cultures et de religions

très diverses, même si l'on ne prend pas en compte les étrangers

(un quart de la population globale), dont, rappelons-le, plus de 47 % sont

nés dans le territoire. Toujours est-il que la Côte d'Ivoire

est aujourd'hui une véritable mosaïque culturelle, source à

la fois de diversité et donc de richesse, mais aussi de rivalités,

de tensions et de turbulences. J.Vallin in J.A./L'Intelligent, 25.10/06.11.2000

: 36). C'est pourquoi il semble intéressant de montrer la répartition

de la population par groupes ethniques telle qu'elle figure dans les pages

publiées du dernier RGPH.

Pour la lecture de la carte et du tableau ci-joints, un certain nombre

d'explications semblent nécessaires :

D'une part, toutes les ethnies du pays (on en compte une soixantaine) ne

sont pas mentionnées. Seules figurent celles qui comptent environ

une centaine de milliers de ressortissants. Telle est la raison pour laquelle

le pourcentage par rapport au groupe ethnique n'est jamais égal

à 100 %.

Généralement, les appellations habituelles, en français,

des ethnies ne diffèrent pas des appellations désignant,

dans le parler ordinaire, la langue usitée par le groupe : ainsi

les Baoulé (4) parlent le baoulé. Ce n'est pas toujours le

cas cependant. "Sénoufo" désigne un groupe ethno-culturel

important dont les langues sont, entre autres, le syènambélé,

le tagbana, le djimini et le palaka. Mais il est assez fréquent

que des documents administratifs parlent globalement de langue sénoufo.

Nous avons cru préférable, par conséquent, de ne pas

modifier les dénominations utilisées par les sources consultées.

Cependant, la carte linguistique ci-dessous, pour être lisible dans

le format du livre, exigeait une assez grande simplification, par exemple

pour les langues lagunaires, nombreuses sur un espace limité. Elle

permet malgré tout d'avoir une représentation schématique

de la répartition des quatre groupes de langues ivoiriennes.

En résumé donc, le pays peut être découpé

en 4 zones ethniques, selon des critères essentiellement linguistiques

et culturels ainsi que selon un clivage approximatif est /ouest /nord /sud.

Chacune de ces zones ethno-linguistiques se poursuit d'ailleurs à

l'extérieur des frontières ivoiriennes dans un ou plusieurs

des pays voisins.

1.3.4.1 Les Akan

Ils constituent un peu moins de la moitié de la population de nationalité

ivoirienne (42 %) et un peu moins d'un tiers de la population globale.

Ils occupent approximativement le sud-est. Comme pour le RGPH de 1988,

la progression démographique actuelle du groupe se situe dans la

moyenne nationale (3 251 228 en 1988 / 4 780 797 en 1998). Ils parlent

des langues relevant du groupe Kwa de la famille Niger-Congo (au total

à peu près 17 langues comptant de nombreux dialectes) entre

lesquelles il est d'usage de distinguer :

+ les langues akan proprement dites : abron, agni, baoulé,

+ et les langues lagunaires : abé, abidji, abouré, adioukrou,

alladian, akyé, avikam (brignan), ébrié, éga,

éhotilé, essouma, krobou, m'Batto, n'zima. (Expression

du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999).

Arrivés en Côte-d'Ivoire par vagues successives entre

le 17 et le 18ème siècle, les Akan ont schématiquement

pour caractéristiques culturelles :

+ un système politique centralisé (royaumes Abron, Sanwi,

Indénié,...),

+ un système de parenté à succession matrilinéaire,

+ une organisation sociale hiérarchisée juxtaposant nobles,

hommes libres, captifs* et descendants de captifs,

+ l'existence de classes* d'âge, notamment chez les Lagunaires.

Ce groupe a connu de nombreuses transformations depuis la colonisation

: forte scolarisation des garçons et des filles, christianisme ou

syncrétismes religieux, agriculture d'exportation diversifiée

et rémunératrice, urbanisation intensive, extension démographique

vers l'ouest.

1.3.4.2 Les Krou.

Ils constituent 11 % de la population d'origine ivoirienne. Ils occupent

le sud-ouest. Par rapport au RGPH de 1988, leur poids dans la population

globale a diminué, passant de 14, 6 à 8, 4 %. (1 136 291

en 1988 Æ 1 446 790 en 1998).

Ils parlent 16 langues assez nettement apparentées et relevant du

groupe Kru [kru] de la famille Niger-Congo : ahizi, bakwé, bété,

dida, gnaboua, godié, guéré, kodia, kouya, kouzié,

krou (: kroumen*), néyo, niédéboua, oubi, wané,

wobè. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes,

1999). Là aussi, on peut observer un certain flottement dans les

appellations : ainsi Guéré et Wobé appartiennent en

fait à l'ethnie Wè.

Installés sur le territoire forestier actuellement occupé

depuis vraisemblablement la préhistoire, ce groupe est caractérisé

par son fractionnement en petites communautés indépendantes,

sans pouvoir central, au sein desquelles la seule autorité reconnue

est celle de l'aîné du patrilignage, au centre d'un réseau

très complexe de relations inter-lignagères La colonisation

a connu de nombreuses difficultés à s'imposer dans cette

région forestière. Mais les transformations ont ensuite été

rapides : taux élevé de scolarisation des garçons

et des filles, christianisme et religions syncrétiques chez les

autochtones. L'agriculture dynamique (cacao surtout), les produits vivriers,

et l'exploitation forestière ont attiré de nombreux allogènes*,

tant étrangers qu'ivoiriens. Ainsi, par exemple, dans la région

krou du Haut Sassandra ( départements de Daloa, Issia, Vavoua) sur

un total de 1 071 977 résidents, les Krou sont seulement 187 727,

alors que les Akan sont 238 221, les Mandé nord : 124 919, les Mandé

sud : 72 788, les Gour : 65 330 et les non Ivoiriens : 373 422. Dans la

région du Bas Sassandra, la proportion des autochtones est encore

plus faible, 163 070 contre 435 840 Akan, 75 565 Mandé nord, 41

530 Mandé sud, 74 465 Gour et 596 844 non Ivoiriens. Des faits de

même nature peuvent être observés dans l'ensemble de

l'aire krou. Ce qui ne va pas sans créer un certain malaise dans

cette région, particulièrement avec la crise économique

qui vient de secouer la Côte d'Ivoire et avec l'infiltration d'anciens

combattants armés venant du Libéria.

CARTE DES PRINCIPALES LANGUES DE CÔTE D’IVOIRE

(Marie-José Derive, Suzanne Lafage, 1978)

1.3.4.3 Les Mandé.

Il est d'usage d'opérer une partition linguistiquement et culturellement

justifiée entre deux sous-groupes séparés depuis fort

longtemps et ayant évolué dans des environnements très

différents.

1.3.4.3.1 Les Mandé-sud.

Ils représentent 10 % de la population ivoirienne. Ils sont installés

de longue date dans le centre et le centre ouest, au nord de l'aire krou.

Au nombre de 831 839 en 1988, ils sont, en 1998, 1 142 336.

Ils parlent des langues relevant du groupe mandé mais nettement

différenciées : gagou (: gban), gouro, mona, n'gain, ouan,

toura, yakouba (: dan), yaourè. (Expression du parlé,

Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999).

L'unité politique de base est le village*. Ils sont patrilinéaires.

Le masque* occupe une place essentielle dans leur société.

Ils ont un artisanat traditionnel tout à fait remarquable (masques,

ponts de lianes,etc.)

La colonisation s'est imposée difficilement dans ces régions.

Mais l'agriculture s'est développée et est maintenant semblable

à celle des groupes kru .

1.3.4.3.2 les Mandé-Nord.

Ils représentent 16,4 % de la population ivoirienne et occupent

le nord ouest ainsi que une partie centrale du nord autour de la ville

de Kong. Au nombre de 1 236 129 en 1988, ils sont 1 873 200 en 1998 .

Ils parlent des langues très fortement apparentées du groupe

mandé de la famille Niger-Congo : bambara, dioula*, gbin, malinké

(mahou, koyaka, etc.), nigbi. (Expression du parlé, Nouvelles

Editions Ivoiriennes, 1999). Une variété de malinké,

le dioula tagboussi [: de brousse] s'est imposée comme véhiculaire

dans les échanges nord /sud et dans les villes de Côte d'Ivoire.

Il est vrai que cette langue permet également les échanges

commerciaux avec les populations mandéphones d'un grand nombre de

pays de l'Afrique de l'Ouest : Mali, Burkina, Guinée, etc.

Dès le 13ème siècle, (cf. 1.4) la cité de Kong

constituait un centre commercial réputé qui servait de carrefour

entre le pays de la cola (Worodougou) et les villes du Soudan occidental.

Par vagues successives du 14 au 18ème siècle,

les Mandé s'installèrent dans le nord-ouest.

La société mandé est organisée en lignages

patrilinéaires dominés par l'autorité patriarcale.

Plusieurs lignages constituent un village, plusieurs villages un canton

et plusieurs cantons une chefferie* (ou un royaume).

La société est divisée en castes* et caractérisée

par une forte islamisation. Ainsi, Binger, lors de son séjour à

Kong, (1887-1889), mentionne l’existence d’une vingtaine d'écoles

coraniques dans la région et note :"L'instruction est très

développée à Kong : il y a peu de personnes illettrées.

L'arabe qu'ils écrivent n'est pas ce qu'il y a de plus pur, on est

cependant étonné de les voir aussi instruits, car aucun Arabe

n'a jamais pénétré jusqu'à Kong."(1892 : 326)

(5).

1.3.4.3 Les Mandé.

Il est d'usage d'opérer une partition linguistiquement et culturellement

justifiée entre deux sous-groupes séparés depuis fort

longtemps et ayant évolué dans des environnements très

différents.

1.3.4.3.1 Les Mandé-sud.

Ils représentent 10 % de la population ivoirienne. Ils sont installés

de longue date dans le centre et le centre ouest, au nord de l'aire krou.

Au nombre de 831 839 en 1988, ils sont, en 1998, 1 142 336.

Ils parlent des langues relevant du groupe mandé mais nettement

différenciées : gagou (: gban), gouro, mona, n'gain, ouan,

toura, yakouba (: dan), yaourè. (Expression du parlé,

Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999).

L'unité politique de base est le village*. Ils sont patrilinéaires.

Le masque* occupe une place essentielle dans leur société.

Ils ont un artisanat traditionnel tout à fait remarquable (masques,

ponts de lianes,etc.)

La colonisation s'est imposée difficilement dans ces régions.

Mais l'agriculture s'est développée et est maintenant semblable

à celle des groupes kru .

1.3.4.3.2 les Mandé-Nord.

Ils représentent 16,4 % de la population ivoirienne et occupent

le nord ouest ainsi que une partie centrale du nord autour de la ville

de Kong. Au nombre de 1 236 129 en 1988, ils sont 1 873 200 en 1998 .

Ils parlent des langues très fortement apparentées du groupe

mandé de la famille Niger-Congo : bambara, dioula*, gbin, malinké

(mahou, koyaka, etc.), nigbi. (Expression du parlé, Nouvelles

Editions Ivoiriennes, 1999). Une variété de malinké,

le dioula tagboussi [: de brousse] s'est imposée comme véhiculaire

dans les échanges nord /sud et dans les villes de Côte d'Ivoire.

Il est vrai que cette langue permet également les échanges

commerciaux avec les populations mandéphones d'un grand nombre de

pays de l'Afrique de l'Ouest : Mali, Burkina, Guinée, etc.

Dès le 13ème siècle, (cf. 1.4) la cité de Kong

constituait un centre commercial réputé qui servait de carrefour

entre le pays de la cola (Worodougou) et les villes du Soudan occidental.

Par vagues successives du 14 au 18ème siècle,

les Mandé s'installèrent dans le nord-ouest.

La société mandé est organisée en lignages

patrilinéaires dominés par l'autorité patriarcale.

Plusieurs lignages constituent un village, plusieurs villages un canton

et plusieurs cantons une chefferie* (ou un royaume).

La société est divisée en castes* et caractérisée

par une forte islamisation. Ainsi, Binger, lors de son séjour à

Kong, (1887-1889), mentionne l’existence d’une vingtaine d'écoles

coraniques dans la région et note :"L'instruction est très

développée à Kong : il y a peu de personnes illettrées.

L'arabe qu'ils écrivent n'est pas ce qu'il y a de plus pur, on est

cependant étonné de les voir aussi instruits, car aucun Arabe

n'a jamais pénétré jusqu'à Kong."(1892 : 326)

(5).

1.3.4.4 Les Gour (ou Voltaïques).

Ils représentent 17,5 % de la population d'origine ivoirienne et

occupent le nord-est. Au nombre de 1 266 234 en 1988, ils sont 2 002 625

en 1998.

Ils parlent des langues Voltaïques [gur] de la famille Niger-Congo

: birifor, degha (: deya), gondja, gouin (: kirma), kamara, komono, koulango,

lobi, lorhon (: téguéssié), nafana, samogho, sénoufo

(syènambélé : tagbana, djimini, palaka), siti (: kira),

toonie. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999).

Les Gour, installés depuis plus d'une dizaine de siècles,

dans les savanes du Nord, sont organisés en grands lignages matrilinéaires

(à l'exception de ceux de Boundiali qui sont patrilinéaires).

L'unité politique est le village et l'institution centrale des Sénoufo

est le poro* dont les femmes sont exclues et qui marque profondément

leur organisation sociale et leur culture. Le Sandoho féminin, lui,

assure la pérennité des matrilignages et fournit les devins.

Essentiellement agriculteurs et artisans, traditionnalistes*, animistes*

ou islamisés, les Gour sont restés dans l'ensemble pendant

longtemps assez en marge de la scolarisation et de la modernisation.

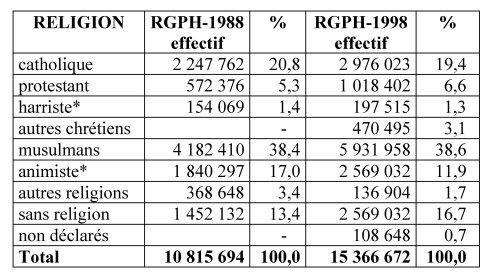

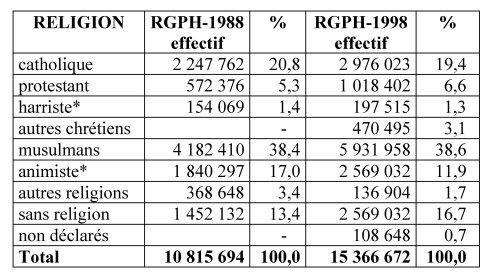

1.3.5 Structure de la population selon la religion.

Aux différenciations ethniques, linguistiques et socioculturelles

de la Côte-d’Ivoire, renforcées parfois par l'apport démographique

d’immigrés d’ethnies apparentées provenant des pays voisins,

la religion ajoute une nouvelle partition, non seulement forêt /savane

mais encore milieu urbain /milieu rural.

+ En 1998, comme en 1975 et en 1988, la religion musulmane constitue la

religion dominante du pays. Cela s'explique en partie par l’importante

immigration en provenance notamment des pays frontaliers du Nord et de

l'Ouest, très fortement islamisés : Mali, Guinée,

Burkina-Faso.

L'Islam est donc majoritaire quel que soit le milieu mais il l'est plus

en milieu urbain (46 %) qu' en milieu rural (25 %)

+ Les chrétiens ou les adeptes de religions syncrétiques

comme le harrisme* sont majoritairement présents dans le sud et

en milieu urbain : catholiques : près de 23, 3 % de la population

urbaine, et 16, 4 % du monde rural, protestants : 6, 9 % dans les villes

et 6, 4 % en milieu rural.

1.3.4.4 Les Gour (ou Voltaïques).

Ils représentent 17,5 % de la population d'origine ivoirienne et

occupent le nord-est. Au nombre de 1 266 234 en 1988, ils sont 2 002 625

en 1998.

Ils parlent des langues Voltaïques [gur] de la famille Niger-Congo

: birifor, degha (: deya), gondja, gouin (: kirma), kamara, komono, koulango,

lobi, lorhon (: téguéssié), nafana, samogho, sénoufo

(syènambélé : tagbana, djimini, palaka), siti (: kira),

toonie. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999).

Les Gour, installés depuis plus d'une dizaine de siècles,

dans les savanes du Nord, sont organisés en grands lignages matrilinéaires

(à l'exception de ceux de Boundiali qui sont patrilinéaires).

L'unité politique est le village et l'institution centrale des Sénoufo

est le poro* dont les femmes sont exclues et qui marque profondément

leur organisation sociale et leur culture. Le Sandoho féminin, lui,

assure la pérennité des matrilignages et fournit les devins.

Essentiellement agriculteurs et artisans, traditionnalistes*, animistes*

ou islamisés, les Gour sont restés dans l'ensemble pendant

longtemps assez en marge de la scolarisation et de la modernisation.

1.3.5 Structure de la population selon la religion.

Aux différenciations ethniques, linguistiques et socioculturelles

de la Côte-d’Ivoire, renforcées parfois par l'apport démographique

d’immigrés d’ethnies apparentées provenant des pays voisins,

la religion ajoute une nouvelle partition, non seulement forêt /savane

mais encore milieu urbain /milieu rural.

+ En 1998, comme en 1975 et en 1988, la religion musulmane constitue la

religion dominante du pays. Cela s'explique en partie par l’importante

immigration en provenance notamment des pays frontaliers du Nord et de

l'Ouest, très fortement islamisés : Mali, Guinée,

Burkina-Faso.

L'Islam est donc majoritaire quel que soit le milieu mais il l'est plus

en milieu urbain (46 %) qu' en milieu rural (25 %)

+ Les chrétiens ou les adeptes de religions syncrétiques

comme le harrisme* sont majoritairement présents dans le sud et

en milieu urbain : catholiques : près de 23, 3 % de la population

urbaine, et 16, 4 % du monde rural, protestants : 6, 9 % dans les villes

et 6, 4 % en milieu rural.

+ L'animisme* est, en fait, la deuxième religion du monde rural

(17, 6 % contre 4, 2 % en ville). Mais cette proportion pourrait bien être

sous-évaluée dans le recensement de 1998. En effet, dans

le monde rural, semble-t-il, la population a une certaine réticence

à déclarer sa véritable appartenance religieuse car

on y observe une proportion non négligeable de "sans religion",

ce qui peut paraître surprenant dans un univers africain, traditionnel,

par essence même religieux.

1.4 Histoire.

On ne connaît pas grand chose du lointain passé, les recherches

archéologiques étant difficiles en zone forestière.

Le pays semble cependant avoir été peuplé par vagues

successives depuis le néolithique. Nous nous en tiendrons aux évènements

les plus connus de l’histoire relativement récente.

1.4.1 La période pré-coloniale.

+ L'animisme* est, en fait, la deuxième religion du monde rural

(17, 6 % contre 4, 2 % en ville). Mais cette proportion pourrait bien être

sous-évaluée dans le recensement de 1998. En effet, dans

le monde rural, semble-t-il, la population a une certaine réticence

à déclarer sa véritable appartenance religieuse car

on y observe une proportion non négligeable de "sans religion",

ce qui peut paraître surprenant dans un univers africain, traditionnel,

par essence même religieux.

1.4 Histoire.

On ne connaît pas grand chose du lointain passé, les recherches

archéologiques étant difficiles en zone forestière.

Le pays semble cependant avoir été peuplé par vagues

successives depuis le néolithique. Nous nous en tiendrons aux évènements

les plus connus de l’histoire relativement récente.

1.4.1 La période pré-coloniale.

Dès le Xème siècle, le commerce transsaharien

atteint le nord ivoirien (or, sel, noix* de cola). Les premières

populations manden s'établissent aux environs du XIIIe

siècle à la lisière de la grande forêt. Tandis

que se constituent les empires du Ghana, du Mali et du Songhay, dans le

nord ivoirien, peu à peu se créent des villes (Kong, Bondoukou)

afin d'ouvrir des marchés le long de circuits commerciaux unissant

le pays ashanti au Niger. Au XVIIIème siècle,

Kong devient, durant le règne de Sékou Ouattara, le centre

de l'empire des Manden Dioula*, (commerçants musulmans) qui va jusqu'à

l'actuelle Bobo Dioulasso (actuellement au Burkina). Le pouvoir animiste

traditionnel de la région est peu à peu renversé et

les populations locales sont islamisées, à l'exception des

Sénoufo et des Lobi (vraisemblablement présents dans la région

depuis le XIème siècle) qui conservent leur identité

animiste et leurs coutumes.

Vers le XVIIIème siècle a lieu également

la grande migration des Akan, (les Baoulé, venus de l'actuel Ghana,

sous la conduite de la Reine Abla Pokou). Ceux-ci instaurent, au centre

du pays, un pouvoir centralisé de royaumes dirigés par des

souverains absolus, ce qui constitue un mode de société très

différent de celui des populations forestières déjà

présentes, placées sous l'autorité des Anciens*.

1.4.2 L'arrivée des Européens.

Mais déjà, dès le XVème siècle,

les explorateurs portugais sont parvenus jusqu'à la côte de

Guinée à laquelle ils donnent des dénominations rappelant,

soit l'hostilité des populations : Costa de Mala Gens (nom dont

provient l'appellation "malaguette*" désignant le poivre* de Guinée),

soit l'intérêt majeur qu'ils y découvrent : "Côte

des dents*", "Côte du morphil*", ancêtre de l'actuel "Côte-d'Ivoire".

C'est à eux que l'on doit également certains toponymes encore

utilisés : Sassandra, Fresco, San Pedro, etc.

Au XVIIème siècle arrivent les Hollandais, puis

les Anglais. Le commerce côtier porte sur les épices, l'ivoire,

les étoffes de coton et les esclaves. Mais il se déroule

surtout en mer, à bord des caravelles, car peu de comptoirs sont

installés sur la côte trop inhospitalière.

Quant aux Français, venus les derniers, ils s'intéresseront

d'abord peu à cette région d'accès difficile et se

contenteront ensuite pendant un certain temps de signer des traités

d'amitié avec les populations agni du littoral en ouvrant quelques

missions vouées généralement à une disparition

rapide. On connaît la célèbre histoire des deux jeunes

"princes" d'Assinie, emmenés et élevés à la

cour de Louis XIV et l'échec des espoirs fondés sur l'opération

du retour d'Aniaba dans son pays.

A partir de 1830 cependant, Anglais et Français rivalisent dans

la région pour s'assurer par des traités avec les chefs locaux

le monopole du commerce de l'ivoire, de l'or ou de l'huile* de palme. Les

Français ouvrent des comptoirs à Assinie et Grand-Bassam,

placent le royaume de Sanwi, encore inexploré "sous la protection"

de Louis-Philippe (1842-43), fondent le fort de Dabou (1853). Le négociant

Verdier introduit la culture du café (1870) et l'officier Binger

(futur premier gouverneur du pays) fonde la Compagnie de Kong pour gérer

les plantations de café.

Un partage des zones d'influence intervient entre la France et l'Angleterre

(Congrès de Berlin, 1885). Aussi Treich-Laplène (agent du

négociant Verdier) remonte le long de la Comoé, atteint Bondoukou

puis Kong, en signant tout le long de son voyage des traités avec

les populations. Enfin, Binger avec une expédition partie de Bamako,

rejoint Treich-Laplène à Kong et ensemble ils redescendent

vers Grand-Bassam (mars 1889). Cependant, dans son expansion vers le nord,

la France se heurte au conquérant manden Samory Touré qui,

en 1897, fait raser Kong pour avoir pactisé avec les Français.

Mais, après d’âpres combats, Samory doit se rendre aux Français

et est déporté.

1.4.3 La période coloniale.

Le décret du 10 mars 1893 érige la Côte-d'Ivoire en

colonie française et en délimite les frontières, proches

du tracé actuel, hormis l'intégration (provisoire), au nord,

de la Haute Côte d'Ivoire (maintenant appartenant au Burkina). Binger

en est le premier gouverneur. En 1905, la colonie de Côte-d'Ivoire

est rattachée à l'A.O.F. Pourtant, dans les faits, les populations

résistent farouchement et les diverses régions ne sont conquises

qu'une à une. Active jusque vers 1915 (révolte des Bété,

des Baoulé), la résistance aux colons français devient

ensuite passive.

La mise en valeur économique du pays est entamée et confiée

à des grandes compagnies (SCOA, CFAO, etc.). Cependant les administrateurs

français négligent pratiquement le Nord et l'Ouest du pays

et s'intéressent essentiellement au Sud. Les colons aménagent

la côte et développent quelques infrastructures routières

(grâce au travail* forcé) et médicales. Ils favorisent

l'implantation de cultures d'exportation. dans le territoire forestier.

Pour la main d'oeuvre indispensable, ils recrutent des travailleurs dans

le nord du pays ou les territoires voisins. Et on voit peu à peu

apparaître dans le sud un important groupe de planteurs africains

qui développent la culture du café puis du cacao et dès

1920, s'unissent en associations.

Au cours des deux guerres mondiales, les Français mettent la colonie

à contribution : recrutement de soldats, accroissement du travail

forcé, fourniture gratuite de certains produits (caoutchouc). Le

durcissement du régime et la pression économique des années

40 provoquent le mécontentement des populations et la montée

du nationalisme.

En 1946, pour la première fois, la colonie participe aux élections

françaises. Félix Houphouët Boigny, un Baoulé,

qui a pris la tête d'un syndicat de planteurs de cacao à l'origine

du Parti démocratique de Côte-d'Ivoire (PDCI), section ivoirienne

du Rassemblement démocratique africain (RDA) fondé en 1946

à Bamako, est élu député de la Côte-d'Ivoire

à l'Assemblée française. Il est à l'origine

de la loi abolissant le travail forcé dans les territoires d'Outremer,

statut auquel vient d'accéder son pays. D'abord apparenté

au Parti Communiste français, le PDCI-RDA s'oppose violemment à

l'administration française. Mais, en 1951, Houphouët adopte

une stratégie de coopération et rallie l'Union démocratique

et socialiste de la Résistance (dont fait partie le Ministre de

la France d'Outremer d’alors, François Mitterand). Il participe

à l'élaboration des réformes qui débouchent

enfin sur la décolonisation. Le 4 décembre 1958, la Côte-d'Ivoire

devient une république au sein de l'Union française avec

Houphouët comme Premier Ministre. Celui-ci est choisi comme président

lors des élections qui suivent la proclamation de l'lndépendance

le 7 août 1960.

1.4.4 L'indépendance.

La Côte-d'Ivoire s'affirme alors comme le pays le plus riche de l'AOF,

enlevant au Sénégal son ancienne prépondérance.

Abidjan, la capitale* (après Grand Bassam et Bingerville), est devenue

et centre financier et port de mer avec l'ouverture du Canal de Vridi.

Houphouët-Boigny renforce son pouvoir, écarte l'un après

l'autre ses successeurs éventuels, établit le régime

de parti unique qui crée une stabilité politique et favorise

ainsi une forte croissance économique (1960-1970) dans laquelle

les Baoulé occupent une place prépondérante. Malgré

cette prospérité relative, d'autres ethnies se sentent lésées

et font resurgir les particularismes locaux. D'abord, les Agni qui ne sont

plus le pôle économique dominant comme à l'époque

coloniale, puis les Bété, (marginalisés par les colons)

qui avaient déjà mis en place une opposition à Houphouët

en créant un autre syndicat agricole : la Mutualité bété

et qui se présentent contre le PDCI en tant que MSA (Mouvement socialiste

africain). En 1970, une révolte à Gagnoa est durement réprimée.

Les tensions avec les ethnies Krou dans leur ensemble resteront fortes.

Au contraire des Bété, les populations du Nord, notamment

Dioula et Sénoufo, participent par leurs migrations vers le sud

au grand brassage ethnique préconisé par le Président

et appuient ce dernier.

Mais dès lors que la prospérité s'affaiblit, la politique

capitaliste et paternaliste d'Houphouët-Boigny suscite une opposition

croissante (manifestations étudiantes, conspirations dans l'armée).

Malgré cela, au cours des années 80, le président

entreprend des travaux grandioses, notamment à Yamoussoukro, son

"village*" natal où vient d'être transférée

la capitale (1983). Or l'économie est frappée par la baisse

des cours mondiaux du café et du cacao (le cacao payé à

l'exploitant passe de 400 FCFA en 1986 à 200 FCFA en 1990 !! ).

En proie à la "conjoncture*", le pays est amené à

suspendre le remboursement de sa dette. La pression de l'opposition s'accentue

et le multipartisme est instauré. L'opposition dirigée par

l'historien bété Laurent Gbagbo, député du

FPI (: Front populaire Ivoirien), qui a connu la prison de 1971 à

1973 et l'exil forcé de 1982 à 1988, est cependant battue

aux élections présidentielle de 1990. Une quarantaine de

partis (dont la plupart disparaîtront rapidement), occupent la scène

politique et la démocratie naissante est encore très fragile.

La contestation étudiantine est durement réprimée

en 1991. Gbagbo est condamné à deux ans de prison en 1992,

tandis que les trois plus grands créanciers du pays, le FMI, la

Banque Mondiale et la France (: Caisse de Coopération économique)

tentent d'obtenir un assainissement de la crise économique par des

mesures impopulaires : compressions du service public hypertrophié,

privatisation à outrance, dévaluation du franc CFA, etc.

En 1990, le président nomme l'économiste dioula Alassane

Dramane Ouattara au poste de Premier Ministre. Compte-tenu de son âge

avancé, Houphouët-Boigny prépare enfin sa succession

en faisant amender la constitution. Désormais, en cas de vacance

du pouvoir, c’est le président de l'Assemblée nationale qui

achèvera le mandat présidentiel. Donc, lorsqu'après

33 ans de pouvoir sans partage, Félix Houphouët-Boigny meurt

le 7 décembre 1993, Henri Konan Bédié, un autre Baoulé,

président de l'Assemblée nationale, assure l'intérim

puis est élu président le 22 octobre 1995 avec 62 % des voix.

Le climat économique semble plus favorable : reprise de la croissance,

inflation modérée mais l'atmosphère politique est

alourdie par les partis d'opposition qui ont boycotté l'élection

en raison de mesures mal perçues : retrait du code électoral,

interdiction des manifestations, etc. L'insécurité urbaine

devient préoccupante, les investisseurs étrangers se font

prier, l'opinion publique et les milieux d'affaires restent sceptiques

sur la volonté du gouvernement de mettre fin à une corruption

endémique (procès de Roger Nasra accusé d'avoir détourné

près d'un milliard de FCFA des caisses du Trésor public).

Et, malgré une hausse des salaires dans le secteur agro-industriel,

une forte proportion de la population urbaine vit toujours au-dessous du

seuil de pauvreté. Le Président Bédié s'enferme

dans une impasse politique et économique, puis se crispe sur la

bataille politico-juridique qu'il mène contre son rival potentiel,

Alassane Dramane Ouattara, ancien Premier Ministre et ex-directeur général

adjoint du FMI, candidat lui aussi à l'élection présidentielle

d'octobre 2000. Il s'agit de démontrer que ce rival n'est pas ivoirien

(au titre du principe de l'ivoirité*) et que, de ce fait, il ne

peut briguer la magistrature suprême. Ce qui mécontente les

partisans de celui-ci, nombreux en zone urbaine et dans le nord du pays.

Or, la crise économique est sévère : chute des cours

du café et du cacao, suspension des aides du FMI, de la Banque Mondiale

et de l'Union Européenne après les dérapages budgétaires

et des détournements de fonds. ("scandale des 18 milliards de francs

CFA de l'Union Européenne"). Bref, à la suite d'une prime

non versée aux militaires, une mutinerie éclate et la Côte

d'Ivoire connaît le 23 décembre 1999 le premier coup d'état

de son histoire. Henri Konan Bédié est renversé et

contraint de quitter le pays tandis que s'installe au pouvoir le Général

Robert Gueï qui est à la tête de la junte militaire.

Ce dernier déclare avoir trouvé les caisses vides et lance

une opération " mains propres " sans beaucoup de résultats.

Manquant de fonds, la junte donne la priorité au paiement des salaires

et sacrifie le remboursement de sa dette dont les arriérés

s'élèvent à plus de 10 milliards de francs. La crise

est grave car seule la France a promis une aide d'urgence mais seulement

après les législatives de 2000 qui devraient amener le retour

du pays dans la voie démocratique.

A l'élection présidentielle, le 22 octobre 2000, à

laquelle Alassane Ouattara ne participe pas pour cause de "non ivoirité",

Gueï est battu et l'opposant historique se réclamant du socialisme,

Laurent Gbagbo est élu. De graves violences suivent : celles exercées

par des militaires contre les partisans de L. Gbagbo, puis celles de ces

derniers soutenus par la police et la gendarmerie contre les partisans

d'A.Ouattara.

Le nouveau gouvernement entreprend un certain nombre de réformes

mais il ne connaîtra qu'un bref état de grâce (découverte

d'un charnier de 57 civils à Yopougon qui ravive les tensions).

Alors que la classe politique cherche à se rassembler dans un "forum

de réconciliation" auquel prennent part tous les partis politiques

car une profonde fracture est en train de s'agrandir entre le sud chrétien

et le nord musulman, la réconciliation amorcée s'effondre

avec un second coup d'état particulièrement meurtrier, le

19 septembre 2002. Et le pays semble s'enfoncer dans une sorte d'amorce

de guerre de sécession nord /sud aux issues pour l'instant bien

difficiles à percevoir (6).

|