Introduction

Introduction Introduction

Introduction

1 PRéSENTATION GéNéRALE DE LA CÔTE-D'IVOIRE

1.3.4 La

population ivoirienne

1.3.5 Structure

de la population selon la religion

1.4.1 La

période pré-coloniale

2.1 Hiérarchie

des langues locales

2.1.3 Les

langues véhiculaires

2.1.4 Le

français langue officielle

2.2 L'exposition

au français : status et corpus

3 DESCRIPTION

SUCCINCTE DES VARIéTéS EN PRéSENCE

3.1 Le

français populaire ivoirien (FPI)

3.2

Les

français des scolarisés

3.2.2 Le

français « ordinaire » des Ivoiriens

3.2.5 Les

opinions des locuteurs

4 L’INVENTAIRE

DES PARTICULARITES LEXICALES DU FRANÇAIS EN COTE-D’IVOIRE

4.2.1 Constituer

un Inventaire ivoirien (IFCI°)

4.2.2 Mais

un inventaire à orientation différentielle

4.2.3 Et

à visée non-normative

4.2.4 Une

enquête étendue à tous les Ivoiriens francophones

4.2.5 Portant

sur toutes les formes de communication, tous les domaines, tous les registres

4.2.6 Une

perspective polylectale

4.3

Les

particularités lexicales

4.3.1 Quelques

précisions indispensables

4.3.2 Typologie

fonctionnelle des particularités lexicales

4.3.3 Collecte

et sélection des données.

4.4.1 Le

classement de la nomenclature : la macro-structure

4.4.2 La

constitution des articles : la micro-structure

|

La Côte-d'Ivoire est un pays complexe qui n'a émergé comme état sous sa forme géographique actuelle que durant l'époque coloniale. Pourtant, de l'Indépendance aux années 80, on a pu parler de "miracle ivoirien" tant le développement a été rapide et la modernisation apparemment réussie. Mais les problèmes économiques et politiques n'ont pas manqué à partir des années 80 et notamment ensuite après la disparition du Président Houphouët-Boigny. Principal pays d'implantation africaine des Français, bien qu'actuellement la communauté française semble y être en constante diminution, il est devenu, malgré la présence d'une soixantaine de langues pour la plupart fort dynamiques, l'état le plus francophone au sud du Sahara, au point que le français, langue importée, tend même à pouvoir y compter au rang des langues nationales. C'est de cette appropriation spectaculaire et de l'extraordinaire créativité montrée par le vocabulaire français dans son implantation locale que nous avons voulu rendre compte dans le présent ouvrage. Cet enrichissement a pratiquement touché tous les domaines couverts par le lexique, c'est pourquoi il nous a paru nécessaire de fournir un ensemble d'informations générales et succinctes afin de permettre au lecteur de mieux appréhender une situation sociolinguistique qui n'en est pas à un paradoxe près. |

|

La Côte-d'Ivoire est un État francophone de l'Afrique occidentale, sur le Golfe de Guinée. Elle est limitée au sud-ouest par le Libéria (la frontière suivant le fleuve Cavally), à l'ouest par la Guinée, au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'est par le Ghana, au sud par l'Océan Atlantique, sur environ 600 km. La côte est régulière mais protégée par la barre*(1), ce qui, faute de port naturel, a rendu difficile, pendant des siècles, l'accès à l'intérieur par la mer. De forme quadrangulaire, ce pays de 322 460 km2 constitue une sorte de plateau uniforme, aux reliefs peu contrastés, s'élevant insensiblement du sud-est vers le nord-ouest avec pour point culminant, le mont Nimba, à la frontière guinéo-libérienne (1 750 m.). Ces faibles reliefs sont cependant compartimentés par des cours d'eau (un certain nombre de rivières et quatre fleuves) coulant pour la plupart du nord vers le sud, souvent encaissés, au débit irrégulier et coupés de chutes et de rapides, navigables seulement en aval pour le flottage des grumes. La Comoé, bien que traversant le pays sur 1000 km en longeant la frontière du Ghana, a une trop faible dénivellation pour être aménagée. Le Bandama, constitué du Bandama blanc (qui se jette dans le lac de retenue de Kossou) et du Bandama rouge (ou Marahoué), forme ensuite le lac de Taabo et fournit l'électricité pour Abidjan et la région du Centre, grâce à deux barrages aménagés sur son cours. Le Sassandra qui vient de Guinée, alimente le lac de retenue de Buyo. Le Cavally, lui, entre en Côte d'Ivoire en pays dan et dévale avec des rapides la zone montagneuse en traçant la frontière avec le Libéria. |

|

|

Une nette opposition bioclimatique sépare cependant le sud et le nord en deux régions caractéristiques : au sud, la forêt de type sub-équatorial, au nord, la savane de type tropical, le centre établissant une sorte de transition progressive entre les deux climats. a) le sud : Le long du golfe de Guinée, la côte orientale, basse et sableuse, est marquée par de vastes lagunes (Tadio, Ebrié, Aby), partiellement navigables et séparées de l'océan par de minces cordons sablonneux, alors que la partie occidentale après l'embouchure du Sassandra, est formée de falaises rocheuses. La zone de mangroves*, riche en espèces aquatiques, cède ensuite la place à la forêt dense dont l'extension (12,5 millions d'hectares dans les années 1960) a été quasiment amputée des deux tiers pour céder la place à des défrichements en vue de l'exploitation des essences commerciales (acajou*, assaméla*, aboudikro*, fraké*, framiré*, bété*, etc.) ou l'ouverture de zones de plus en plus vastes dévolues à des plantations* industrielles (caféiers, cacaoyers*, palmiers* à huile, agrumes, hévéas*, etc.) au point qu'elle ne couvre plus que 4,6 millions d'hectares (dont 1,6 million dans les parcs nationaux) malgré une importante campagne gouvernementale de reboisement. Dans le centre du pays, de Bondoukou à Man, la forêt devient claire avec des arbres plus petits et à feuilles caduques en saison sèche. Dans le sud, on distingue quatre saisons*: une grande saison des pluies, de mai à juillet, une petite saison sèche d'août à septembre, une petite saison des pluies d'octobre à novembre, une grande saison sèche, de décembre à fin avril. Les températures sont toujours supérieures à 18°C, l'amplitude thermique est quasi nulle (21° et 33°C). L'humidité est forte : 2 500 mm de précipitations en moyenne. Cependant, en allant vers le centre du pays, les pluies deviennent moins abondantes (de 1 000 à 2 500 mm) et l'écart des températures moyennes (entre 14° C et 39°C ) grandit. Une saison sèche de novembre à mars précède une saison des pluies marquée par deux points culminants de pluviométrie : en juin et septembre. b) le nord : La savane* arborée(: savane guinéenne) avec une pointe descendant jusqu'à Yamoussoukro, couvre tout le nord de la zone forestière. Cependant, autour de l'immense lac artificiel de Kossou ou des nombreuses rivières, on rencontre des forêts*-galeries, qui vont s'insérer dans la grande forêt. Dans les régions plus septentrionales, on trouve la savane arbustive ( : savane sub-soudanienne) où les arbres laissent la place à des formations d'arbustes et d'épineux (acacias*) puis au nord la savane herbeuse (: savane soudanienne). Les cultures sont traditionnelles (igname*, mil*) et commerciales (coton*, riz*, canne* à sucre, anacarde*). Le climat est de type tropical soudanien avec une saison faiblement humide et une saison sèche (novembre-mai) placée sous l'influence de l'harmattan*. L'amplitude thermique est très marquée (entre 10°C et 42°C). |

|

La Côte-d'Ivoire est l'un des 6 membres de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA*). L'unité monétaire est le franc CFA* (: franc de la Communauté financière africaine) indexé sur le cours de l'euro (1 euro = 655, 957 francs CFA par décret ministériel du 31.12.1998. 100 F CFA = 0, 152 eur.). Le PNB (: Produit National Brut) était en 1997 de 10, 2 milliards de dollars (dans lesquels l'agriculture représentait 36 %, l'industrie : 24 %, les mines : 2 % , les services : 38 %) ce qui plaçait, à cette date, la Côte d'Ivoire au 70ème rang sur les 133 pays du monde pris en considération et donnait un PNB de 653 dollars par habitant (88ème rang). En 1994, pourtant, la dette représentait 177, 6 % du PNB et le taux de chomage dans la population était de 17 %. En 1997, le taux d'inflation s'élevait à 3, 4 % . Cependant un programme de redressement (remboursement échelonné de la dette, baisse des dépenses publiques, diminution du nombre des fonctionnaires, privatisation de certaines entreprises d"Etat, etc.) semblait devoir favoriser actuellement un certain redémarrage s'il n'y avait eu les troubles graves qui ont éclaté dans le pays en septembre 2002. |

|

L'économie ivoirienne repose avant tout sur l'agriculture (cultures vivrières et cultures d'exportation) qui, en 1995, occupait encore 94 % de la population active et attirait de nombreux saisonniers en provenance des pays voisins. Mais la variation des cours des matières agricoles est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et dixième producteur de café. C'est pourquoi, pendant longtemps, une sorte de caisse de compensation, pour les petits planteurs, la Caistab* a permis d'amortir les trop grandes amplitudes du prix des produits agricoles sur le marché mondial. Un tel système a conduit le pays à s'endetter lourdement alors que les marchés devenaient de moins en moins favorables, de telle sorte qu'en 1987, la Côte-d'Ivoire a dû se déclarer insolvable et connaître des années difficiles. Enfin, en 1994, est intervenue, heureusement, une hausse importante des cours du café et du cacao qui, conjuguée à la dévaluation* du franc CFA, a permis au pays de renouer avec la croissance après plus de sept années de récession. Les autres cultures d'exportation sont, dans le sud, la banane*, l'ananas* et l'avocat*, le coton, la canne* à sucre dans le nord. Dans un effort de diversification, le gouvernement encourage depuis plusieurs années la plantation de palmiers à huile*, d'hévéas*, voire, plus récemment encore, d'anacardiers* et de rocouyers*. Les grands barrages (Kossou, Ayramé) ont facilité l'introduction de la riziculture* irriguée. Quant à la forêt, exploitée dès l'époque coloniale, et même surexploitée, notamment dans la zone frontalière du Libéria, elle fournissait encore, en 1992, par les exportations de bois d'oeuvre et bois précieux 3,4 % du PNB. La pêche vivrière est pratiquée sur la côte mais surtout dans les lagunes, les lacs et les rivières ou dans les fermes aquacoles* qui tendent à se multiplier (carpes*, machoirans*, tilapias*). La pêche maritime industrielle pour les conserveries porte sur la sardine*, le thon*, la bonite*, les crevettes. (100 000 tonnes/ an en moyenne). |

|

Le secteur minier reste marginal. La production pétrolière, lancée en 1980, trois ans après la découverte des premiers gisements offshore, semble avoir régressé mais on commence à exploiter de prometteurs gisements de gaz naturel qui alimentent plusieurs centrales thermiques. 60 % cependant de l'électricité produite est fournie par 6 barrages hydroélectriques permettant même à la Côte-d'Ivoire d'exporter 300 GWh vers le Ghana, le Togo et le Bénin. Quelques mines d'or et de diamants sont exploitées de façon très artisanale. L'industrie ivoirienne, autrefois liée à l'agriculture et à la forêt (agroalimentaire, dépulpage du café, séchage du cacao, égrenage du coton, première transformation du latex, sciage du bois, papeterie) est aujourd'hui en pleine diversification afin de tenter de maîtriser la chaîne de production. En 1960, ont été mises en place des industries textiles et mécaniques pour réduire les importations. Puis, entre 1970 et 1980, les activités de transformation des matières premières agricoles ont été développées (par exemple, dans le nord du pays, création de vastes complexes* sucriers). |

|

Plus de la moitié du réseau routier, en bon état, est praticable toute l'année. 5.600 km bitumés en 1995 contre 1.000 en 1970. La voie ferrée qui relie Abidjan à Ouagadougou, achevée en 1950, offre un débouché maritime au Burkina et aide la prospérité des villes ivoiriennes desservies. L'aéroport international de Port-Bouët à Abidjan est un des plus modernes d'Afrique et des liaisons aériennes existent aussi avec les principales villes de l'intérieur. Malgré le handicap de la barre* qui a rendu longtemps délicat l'accès à de nombreux ports, le commerce maritine est florissant, surtout à Abidjan et à San Pedro, modernisé afin de favoriser le développement de la région frontalière de l'ouest. Le tourisme est un secteur encore à développer mais de nombreux parcs* naturels ont été inaugurés, (Marahoué, Taï, Comoé, etc.) et des stations balnéaires de l'est du pays sont l'objet d'une certaine promotion (Assinie, etc.) |

|

|

La Côte d'Ivoire est une république de type présidentiel et pluraliste depuis 1990. La Constitution, promulguée en 1960 a été amendée en 1985. L'assemblée nationale compte 175 députés élus pour 5 ans, tout comme le Président de la République, qui est rééligible sans limitation du nombre de mandats. Ce dernier est assisté par un Premier Ministre. L'actuel Président, Laurent Gbagbo a été élu le 27.10.2000. Le pays compte 58 départements, 230 sous-préfectures, constituant 19 régions depuis 1997. La capitale* politique, depuis 1983, est Yamoussoukro, au centre du pays. |

|

La population totale était évaluée en novembre 1998 à 15.366.672 habitants (7.844 623 hommes : 51 % et 7. 522.049 femmes : 49 %) ce qui correspond à un taux d'accroissement annuel moyen de 3,3 % sur la période intercensitaire 1988-1989. (RGPH-98, 2 édition, 2001 : 5). Ce taux est l'un des plus élevés de l'Afrique subsaharienne. Avec un tel rythme, la population double tous les 22 ans. Cependant la répartition géographique de la population montre un net déséquilibre entre la zone forestière qui, bien que ne représentant que 47 % de la superficie totale du territoire, concentre 78 % de la population globale, alors que la zone de savane, plus étendue (53 % du territoire) ne compte que 22 % de la population globale. Il y a donc une grande disparité au niveau régional et départemental dans la densité moyenne nationale qui est de 48 hab. au km2. La région des Lagunes rassemble, par exemple, (à cause du poids démographique de la ville d'Abidjan) près du quart de la population du pays, avec une densité de 273 h. au km2, alors qu'au nord, les départements de Bouna, de Dabakala et d'Odienné, ne comptent respectivement que 8 h./km2, 10 h./km2 et 11h./ km2. Les taux

d'urbanisation varient également très fortement d'une région à

l'autre : de 14 % dans le Zanzan, à 57 % dans la Vallée du Bandama et

84 % dans la région des Lagunes (à cause d'Abidjan). Le nombre des

villes dépassant les 100 000 h. est passé, en dix ans, de cinq à

huit. Ce sont par ordre d'importance = Abidjan : 2.877.978 h, capitale*

économique du pays, deuxième métropole de l'Afrique de l'Ouest après

Lagos (Nigéria). Bouaké : 461.618 h., Daloa : 137.107 h.,

Yamoussoukro, capitale politique et administrative : 155.803 h., Korogho

: 142 039 h., San Pedro : 131 800 h., Man : 116 657 h., Gagnoa : 107 124

h. De ces huit villes, Korogho est la seule appartenant à la zone de

savanes. Quant à Abidjan, elle représente à elle seule 19 % de la

population totale et 44 % de la population urbaine. Dans l'espace

intercensitaire 1988-1998, le nombre d'habitants s'y est accru de près

d'un million (très exactement 948 970 h.). Des estimations plus récentes

(Jeune Afrique/L'Intelligent, 2 avril 2001 : 45) évalueraient

aujourd'hui à 3 millions le nombre des Abidjanais. Pour l'ensemble du pays, la transition démographique amorcée vers les années 1980, avec un taux brut de natalité de 48 naissances pour 1000 habitants et un taux de mortalité de 13 décès pour 1000 habitants, s'accélère sous l'effet de l'urbanisation, du relèvement du niveau d'instruction des filles et de l'amélioration de la santé. 43 % de la population a moins de 15 ans (ce qui traduit une légère baisse par rapport à 1988). La population adulte (15-59 ans) représente 53 % de l'ensemble mais le groupe des plus âgés (60 ans et plus) n'est que de 4 % (en augmentation de seulement 1 point). Certaines données statistiques font apparaître des éléments intéressants : - la forte présence des moins de 15 ans et des plus de 60 ans dans la population rurale, - la prédominance des hommes sur les femmes en milieu urbain dès le début de l'âge adulte, vraisemblablement en raison de la migration masculine massive vers la ville pour des causes économiques. - le poids démographique important des étrangers. |

|

La population du pays (15.366.672 h.) est constituée de 74 % d'Ivoiriens et de 26 % d'étrangers (4.000.047 personnes soit un taux d'accroissement moyen annuel de l'ordre de 2, 6 %).(RGPH –1998) Les plus fortes proportions d'étrangers résident dans les régions forestières (Comoé, Bas Sassandra) : entre 45 et 43 % , alors que les savanes en attirent peu (par exemple, Denguélé : 6 %). Abidjan, pourtant, en 2001, ne compterait plus que 900.000 non-Ivoiriens (29 %). Cette population étrangère est composée en majorité d'hommes (55 %), provenant en très grande majorité des pays de la CEDEAO*, en particulier des pays frontaliers. Il faudrait cependant ajouter une précision importante : 47, 3 % de la population étrangère, notamment chez les ressortissants du Burkina, du Mali, du Bénin ou du Nigéria, n'est pas immigrante mais est née en Côte-d'Ivoire. Dans le tableau ci-dessous qui prend en considération les données censitaires de 1988 et celles de 1998, on peut observer une baisse du poids démographique du Mali, du Ghana, de la Guinée, en ce qui concerne les étrangers non africains. Par contre, le poids du Libéria particulièrement (le département de Tabou, près de la frontière libérienne détient le record de population étrangère avec 54,6 % d'étrangers) et celui de l'Afrique centrale sont en augmentation, sans doute en raison des troubles ou des guerres qui ravagent ces régions. Le RGPH de 1998 ne donne pas la ventilation des étrangers non africains. Les plus nombreux étant, sans doute les Libanais puis les Français. Car la communauté française, (la plus importante de l'Afrique subsaharienne), d'environ 60 000 personnes dans les années 1960-1970, ne cesse de diminuer. En 1985, elle ne comptait plus qu'à peu près 30 000 résidents. Pour diverses raisons, (baisse constante de la coopération culturelle et technique, insécurité grandissante, troubles politiques, etc.) cette réduction s'est, depuis, poursuivie. Dans sa livraison n°2177, relatant les récents troubles ivoiriens, Jeune Afrique l'Intelligent fait état d'à peine plus de 18 000 Français recensés au Consulat français de Côte d'Ivoire. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

Burkina Faso |

1

564 650

|

51,5

|

2

238 548

|

56,0+

|

|

-

Mali |

712

500

|

23,4

|

792

258

|

19,8-

|

|

-

Guinée |

225

845

|

7,4

|

230

387

|

5,7-

|

|

-

Ghana |

167

783

|

5,5

|

133

221

|

3,3-

|

|

-

Bénin |

86

375

|

2,8

|

107

499

|

2,7-

|

|

-

Niger |

84

826

|

2,8

|

102

220

|

2,6-

|

|

-

Libéria

|

4

711

|

0,2

|

78

177

|

2,0+

|

|

-

Togo

|

42

664

|

1,4

|

72

892

|

1,8+ |

|

-

Nigeria |

52

875

|

1,7

|

71

355

|

1,8+

|

|

-

Sénégal |

39

727

|

1,3

|

43

213

|

1,1-

|

|

-

Mauritanie |

16

650

|

0,5

|

18

152

|

0,5=

|

|

-

Autre Af.Occ |

2

364

|

0,1

|

3

923

|

0,1=

|

|

-

Afr.centrale |

3

727

|

0,1

|

10

770

|

0,3+

|

|

-

Reste Afr. |

886

|

NS

|

4

793

|

0,1+

|

|

-

Afr.du Nord |

1

142

|

0,1

|

1

925

|

0,0-

|

|

Reste

du monde |

32

312

|

1,1

|

32

714

|

0,8-

|

|

-

Non déclaré |

-

|

-

|

58

015

|

1,4

|

| - TOTAL |

3 039 037

|

100

|

4 000 047

|

100 |

|

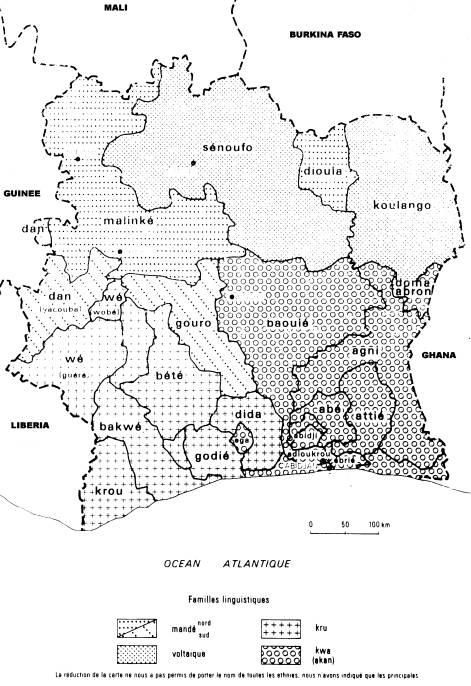

Comme la plupart des autres états subsahariens, la Côte d'Ivoire a des frontières qui ont été tracées lors de la colonisation, sans égard pour les réalités ethniques et culturelles. C'est un carrefour composé de peuples, de cultures et de religions très diverses, même si l'on ne prend pas en compte les étrangers (un quart de la population globale), dont, rappelons-le, plus de 47 % sont nés dans le territoire. Toujours est-il que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une véritablemosaïque culturelle, source à la fois de diversité et donc de richesse, mais aussi de rivalités, de tensions et de turbulences. J. Vallin in J.A./L'Intelligent, 25.10/06.11.2000 : 36). C'est pourquoi il semble intéressant de montrer la répartition de la population par groupes ethniques telle qu'elle figure dans les pages publiées du dernier RGPH. Pour la lecture de la carte et du tableau ci-joints, un certain nombre d'explications semblent nécessaires : + D'une part, toutes les ethnies du pays (on en compte une soixantaine) ne sont pas mentionnées. Seules figurent celles qui comptent environ une centaine de milliers de ressortissants. Telle est la raison pour laquelle le pourcentage par rapport au groupe ethnique n'est jamais égal à 100 %. + Généralement, les appellations habituelles, en français, des ethnies ne diffèrent pas des appellations désignant, dans le parler ordinaire, la langue usitée par le groupe : ainsi les Baoulé (4) parlent le baoulé. Ce n'est pas toujours le cas cependant. "Sénoufo" désigne un groupe ethno-culturel important dont les langues sont, entre autres, le syènambélé, le tagbana, le djimini et le palaka. Mais il est assez fréquent que des documents administratifs parlent globalement de langue sénoufo. Nous avons cru préférable, par conséquent, de ne pas modifier les dénominations utilisées par les sources consultées. + Cependant, la carte linguistique ci-dessous, pour être lisible dans le format du livre, exigeait une assez grande simplification, par exemple pour les langues lagunaires, nombreuses sur un espace limité. Elle permet malgré tout d'avoir une représentation schématique de la répartition des quatre groupes de langues ivoiriennes. + En résumé donc, le pays peut être découpé en 4 zones ethniques, selon des critères essentiellement linguistiques et culturels ainsi que selon un clivage approximatif est /ouest /nord /sud. Chacune de ces zones ethno-linguistiques se poursuit d'ailleurs à l'extérieur des frontières ivoiriennes dans un ou plusieurs des pays voisins. |

|

Ils constituent un peu moins de la moitié de la population de nationalité ivoirienne (42 %) et un peu moins d'un tiers de la population globale. Ils occupent approximativement le sud-est. Comme pour le RGPH de 1988, la progression démographique actuelle du groupe se situe dans la moyenne nationale (3 251 228 en 1988 / 4 780 797 en 1998). Ils parlent des langues relevant du groupe Kwa de la famille Niger-Congo (au total à peu près 17 langues comptant de nombreux dialectes) entre lesquelles il est d'usage de distinguer = + les

langues akan proprement dites : abron, agni, baoulé, + et les langues lagunaires : abé, abidji, abouré, adioukrou, alladian, akyé, avikam (: brignan), ébrié, éga, éhotilé, essouma, krobou, m'Batto, n'zima. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Arrivés en Côte-d'Ivoire par vagues successives entre le 17 et le 18ème siècle, les Akan ont schématiquement pour caractéristiques culturelles : + un système politique centralisé (royaumes Abron, Sanwi, Indénié,...), + un système de parenté à succession matrilinéaire, + une organisation sociale hiérarchisée juxtaposant nobles, hommes libres, captifs* et descendants de captifs, + l'existence de classes* d'âge, notamment chez les Lagunaires. Ce groupe a connu de nombreuses transformations depuis la colonisation : forte scolarisation des garçons et des filles, christianisme ou syncrétismes religieux, agriculture d'exportation diversifiée et rémunératrice, urbanisation intensive, extension démographique vers l'ouest. |

|

Ils constituent 11 % de la population d'origine ivoirienne. Ils occupent le sud-ouest. Par rapport au RGPH de 1988, leur poids dans la population globale a diminué, passant de 14, 6 à 8, 4 %. (1 136 291 en 1988 ® 1 446 790 en 1998). Ils parlent 16 langues assez nettement apparentées et relevant du groupe Kru [kru] de la famille Niger-Congo : ahizi, bakwé, bété, dida, gnaboua, godié, guéré, kodia, kouya, kouzié, krou (: kroumen*), néyo, niédéboua, oubi, wané, wobè. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Là aussi, on peut observer un certain flottement dans les appellations : ainsi Guéré et Wobé appartiennent en fait à l'ethnie Wè. Installés sur le territoire forestier actuellement occupé depuis vraisemblablement la préhistoire, ce groupe est caractérisé par son fractionnement en petites communautés indépendantes, sans pouvoir central, au sein desquelles la seule autorité reconnue est celle de l'aîné du patrilignage, au centre d'un réseau très complexe de relations inter-lignagères La colonisation a connu de nombreuses difficultés à s'imposer dans cette région forestière. Mais les transformations ont ensuite été rapides : taux élevé de scolarisation des garçons et des filles, christianisme et religions syncrétiques chez les autochtones. L'agriculture dynamique (cacao surtout), les produits vivriers, et l'exploitation forestière ont attiré de nombreux allogènes*, tant étrangers qu'ivoiriens. Ainsi, par exemple, dans la région krou du Haut Sassandra ( départements de Daloa, Issia, Vavoua) sur un total de 1 071 977 résidents, les Krou sont seulement 187 727, alors que les Akan sont 238 221, les Mandé nord : 124 919, les Mandé sud : 72 788, les Gour : 65 330 et les non Ivoiriens : 373 422. Dans la région du Bas Sassandra, la proportion des autochtones est encore plus faible, 163 070 contre 435 840 Akan, 75 565 Mandé nord, 41 530 Mandé sud, 74 465 Gour et 596 844 non Ivoiriens. Des faits de même nature peuvent être observés dans l'ensemble de l'aire krou. Ce qui ne va pas sans créer un certain malaise dans cette région, particulièrement avec la crise économique qui vient de secouer la Côte d'Ivoire et avec l'infiltration d'anciens combattants armés venant du Libéria. |

|

|

Il est d'usage d'opérer une partition linguistiquement et culturellement justifiée entre deux sous-groupes séparés depuis fort longtemps et ayant évolué dans des environnements très différents. |

|

Ils représentent 10 % de la population ivoirienne. Ils sont installés de longue date dans le centre et le centre ouest, au nord de l'aire krou. Au nombre de 831 839 en 1988, ils sont, en 1998, 1 142 336. Ils parlent des langues relevant du groupe mandé mais nettement différenciées : gagou (: gban), gouro, mona, n'gain, ouan, toura, yakouba (: dan), yaourè. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). L'unité politique de base est le village*. Ils sont patrilinéaires. Le masque* occupe une place essentielle dans leur société. Ils ont un artisanat traditionnel tout à fait remarquable (masques, ponts de lianes,etc.) La colonisation s'est imposée difficilement dans ces régions. Mais l'agriculture s'est développée et est maintenant semblable à celle des groupes kru . |

|

Ils représentent 16,4 % de la population ivoirienne et occupent le nord ouest ainsi que une partie centrale du nord autour de la ville de Kong. Au nombre de 1 236 129 en 1988, ils sont 1 873 200 en 1998 . Ils parlent des langues très fortement apparentées du groupe mandé de la famille Niger-Congo : bambara, dioula*, gbin, malinké (mahou, koyaka, etc.), nigbi. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Une variété de malinké, le dioula tagboussi [: de brousse] s'est imposée comme véhiculaire dans les échanges nord /sud et dans les villes de Côte d'Ivoire. Il est vrai que cette langue permet également les échanges commerciaux avec les populations mandéphones d'un grand nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest : Mali, Burkina, Guinée, etc. Dès le 13ème siècle, (cf. 1.4) la cité de Kong constituait un centre commercial réputé qui servait de carrefour entre le pays de la cola (Worodougou) et les villes du Soudan occidental. Par vagues successives du 14 au 18ème siècle, les Mandé s'installèrent dans le nord-ouest. La société mandé est organisée en lignages patrilinéaires dominés par l'autorité patriarcale. Plusieurs lignages constituent un village, plusieurs villages un canton et plusieurs cantons une chefferie* (ou un royaume). La société est divisée en castes* et caractérisée par une forte islamisation. Ainsi, Binger, lors de son séjour à Kong, (1887-1889), mentionne l’existence d’une vingtaine d'écoles coraniques dans la région et note :"L'instruction est très développée à Kong : il y a peu de personnes illettrées. L'arabe qu'ils écrivent n'est pas ce qu'il y a de plus pur ; on est cependant étonné de les voir aussi instruits, car aucun Arabe n'a jamais pénétré jusqu'à Kong."(1892 : 326) (5). |

|

Groupe

ethnique

|

Recensement

global

|

ethnies

principales

|

%Îau

groupe ethnique

|

%

Par rapport à la pop ivoir.

|

%

Par rapport à la pop. totale

|

|

Baoulé

|

|

2

629 438

|

55,0% |

23,4% |

17,1% |

|

Agni

|

|

755

355

|

15,8% |

6,7% |

4,9%

|

|

Akié

(Attié)

|

|

473

298

|

9,9% |

4,2%

|

3,1%

|

|

Abé

|

|

196

012

|

4,1% |

1,7%

|

1,3%

|

|

Abron

(Doma)

|

|

162

547

|

3,4% |

1,4%

|

1,1%

|

|

Adioukrou

|

|

119

519

|

2,5% |

1,1%

|

0,8%

|

|

Ebrié

|

|

109

958

|

2,3% |

1,0%

|

0,7%

|

|

N’zima

(Appolo)

|

|

81

273

|

1,7% |

0,7%

|

0,5%

|

|

Abouré

|

|

66

931

|

1,4% |

0,6%

|

0,4%

|

|

Abidji

|

|

62

150

|

1,3% |

0,6%

|

0,4%

|

|

Alladian

|

|

28

684

|

0,6% |

0,3%

|

0,2%

|

|

Avikam

(Brignan)

|

|

23

903

|

0,5% |

0,2%

|

0,2%

|

|

Ahizi

|

|

19

123

|

0,4% |

0,2%

|

0,1%

|

|

AKAN

|

4

780 797

|

4

728 191

|

98,9%

|

42,5%

|

31,1%

|

|

Bété

|

|

492

089

|

34,0%

|

4,4%

|

3,2%

|

|

Guéré

|

|

294

251

|

20,3%

|

2,6%

|

1,9%

|

|

Dida

|

|

180

307

|

12,5%

|

1,6%

|

1,2%

|

|

Wobè

|

|

143

995

|

10,0%

|

1,3%

|

0,9%

|

|

KROU

|

1

446 790

|

1

110 642

|

76,8%

|

12,9%

|

9,4%

|

|

Malinké

|

|

996

542

|

53,2%

|

8,9%

|

6,5%

|

|

Dioula

|

|

505

764

|

27,0%

|

4,5%

|

3,3%

|

|

Mahou

|

|

215

418

|

11,5%

|

1,9%

|

1,4%

|

|

Koyaka

|

|

101

152

|

5,4%

|

0,9%

|

0,7%

|

|

MANDE

NORD

|

1

873 200

|

1

818 876

|

97,1%

|

16,7%

|

12,2%

|

|

Yakouba

(Dan)

|

|

629

427

|

55,1%

|

5,6%

|

4,1%

|

|

Gouro

|

|

383

824

|

33,6%

|

3,4%

|

2,5%

|

|

MANDE

SUD

|

1

142 336

|

1

013 251

|

88,7%

|

10,2%

|

7,4%

|

|

Sénoufo

|

|

1

185 288

|

59,2%

|

10,5%

|

7,7%

|

|

Koulango

|

|

289

338

|

14,4%

|

2,6%

|

1,9%

|

|

Lobi

|

|

205

529

|

10,3%

|

1,8%

|

1,3%

|

|

Tagwana

|

|

183

580

|

9,2%

|

1,6%

|

1,2%

|

|

Djimini

|

|

125

712

|

6,3%

|

1,1%

|

0,8%

|

|

GOUR

|

2

002 625

|

1

989 447

|

99,3%

|

17,8%

|

13,0%

|

|

Sous

total

|

11

245 748

|

10

660 407

|

|

|

|

|

Naturalisés&

Sans

|

120

877

|

|

|||

|

Total

pop nat

|

11

366 625

|

|

|||

|

Étrangers

|

4

000 047

|

|

|||

|

Total

pop

|

15

366 672

|

|

|

Ils représentent 17,5 % de la population d'origine ivoirienne et occupent le nord-est. Au nombre de 1 266 234 en 1988, ils sont 2 002 625 en 1998. Ils parlent des langues Voltaïques [gur] de la famille Niger-Congo : birifor, degha (: deya), gondja, gouin (: kirma), kamara, komono, koulango, lobi, lorhon (: téguéssié), nafana, samogho, sénoufo (syènambélé : tagbana, djimini, palaka), siti (: kira), toonie. (Expression du parlé, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999). Les Gour, installés depuis plus d'une dizaine de siècles, dans les savanes du Nord, sont organisés en grands lignages matrilinéaires (à l'exception de ceux de Boundiali qui sont patrilinéaires). L'unité politique est le village et l'institution centrale des Sénoufo est le poro* dont les femmes sont exclues et qui marque profondément leur organisation sociale et leur culture. Le Sandoho féminin, lui, assure la pérennité des matrilignages et fournit les devins. Essentiellement agriculteurs et artisans, traditionnalistes*, animistes* ou islamisés, les Gour sont restés dans l'ensemble pendant longtemps assez en marge de la scolarisation et de la modernisation. |

|

Aux différenciations ethniques, linguistiques et socioculturelles de la Côte-d’Ivoire, renforcées parfois par l'apport démographique d’immigrés d’ethnies apparentées provenant des pays voisins, la religion ajoute une nouvelle partition, non seulement forêt /savane mais encore milieu urbain /milieu rural. + En 1998, comme en 1975 et en 1988, la religion musulmane constitue la religion dominante du pays. Cela s'explique en partie par l’importante immigration en provenance notamment des pays frontaliers du Nord et de l'Ouest, très fortement islamisés : Mali, Guinée, Burkina-Faso. L'Islam est donc majoritaire quel que soit le milieu mais il l'est plus en milieu urbain (46 %) qu' en milieu rural (25 %) + Les chrétiens ou les adeptes de religions syncrétiques comme le harrisme* sont majoritairement présents dans le sud et en milieu urbain : catholiques : près de 23, 3 % de la population urbaine, et 16, 4 % du monde rural, protestants : 6, 9 % dans les villes et 6, 4 % en milieu rural. |

| RELIGION |

effectif |

|

effectif |

|

|

catholique

|

2

247 762

|

20,8

|

2

976 023

|

19,4

|

|

protestant

|

572

376

|

5,3

|

1

018 402

|

6,6

|

|

harriste*

|

154

069

|

1,4

|

197

515

|

1,3

|

|

autres

chrétiens

|

-

|

-

|

470

495

|

3,1

|

|

musulmans

|

4

182 410

|

38,4

|

5

931 958

|

38,6

|

|

animiste*

|

1

840 297

|

17,0

|

2

569 032

|

11,9

|

|

autres

religions

|

368

648

|

3,4

|

136

904

|

1,7

|

|

sans

religion

|

1

452 132

|

13,4

|

2

569 032

|

16,7

|

|

non

déclarés

|

-

|

-

|

108

648

|

0,7

|

|

Total

|

10 815 694

|

100,0

|

15 366 672

|

100,0

|

|

+ L'animisme* est, en fait, la deuxième religion du monde rural (17, 6 % contre 4, 2 % en ville). Mais cette proportion pourrait bien être sous-évaluée dans le recensement de 1998. En effet, dans le monde rural, semble-t-il, la population a une certaine réticence à déclarer sa véritable appartenance religieuse car on y observe une proportion non négligeable de "sans religion", ce qui peut paraître surprenant dans un univers africain, traditionnel, par essence même religieux. |

|

On ne connaît pas grand chose du lointain passé, les recherches archéologiques étant difficiles en zone forestière. Le pays semble cependant avoir été peuplé par vagues successives depuis le néolithique. Nous nous en tiendrons aux évènements les plus connus de l’histoire relativement récente. |

|

Dès le Xème siècle, le commerce transsaharien atteint le nord ivoirien (or, sel, noix* de cola). Les premières populations manden s'établissent aux environs du XIIIème siècle à la lisière de la grande forêt. Tandis que se constituent les empires du Ghana, du Mali et du Songhay, dans le nord ivoirien, peu à peu se créent des villes (: Kong, Bondoukou) afin d'ouvrir des marchés le long de circuits commerciaux unissant le pays ashanti au Niger. Au XVIIIème siècle, Kong devient, durant le règne de Sékou Ouattara, le centre de l'empire des Manden Dioula*, (: commerçants musulmans) qui va jusqu'à l'actuelle Bobo Dioulasso (actuellement au Burkina). Le pouvoir animiste traditionnel de la région est peu à peu renversé et les populations locales sont islamisées, à l'exception des Sénoufo et des Lobi (vraisemblablement présents dans la région depuis le XIème siècle) qui conservent leur identité animiste et leurs coutumes. Vers le XVIIIème siècle a lieu également la grande migration des Akan, (les Baoulé, venus de l'actuel Ghana, sous la conduite de la Reine Abla Pokou). Ceux-ci instaurent, au centre du pays, un pouvoir centralisé de royaumes dirigés par des souverains absolus, ce qui constitue un mode de société très différent de celui des populations forestières déjà présentes, placées sous l'autorité des Anciens*. |

|

Mais déjà, dès le XVème siècle, les explorateurs portugais sont parvenus jusqu'à la côte de Guinée à laquelle ils donnent des dénominations rappelant, soit l'hostilité des populations : Costa de Mala Gens (nom dont provient l'appellation "malaguette*" désignant le poivre* de Guinée), soit l'intérêt majeur qu'ils y découvrent : "Côte des dents*", "Côte du morphil*", ancêtre de l'actuel "Côte-d'Ivoire". C'est à eux que l'on doit également certains toponymes encore utilisés : Sassandra, Fresco, San Pedro, etc. Au XVIIème siècle arrivent les Hollandais, puis les Anglais. Le commerce côtier porte sur les épices, l'ivoire, les étoffes de coton et les esclaves. Mais il se déroule surtout en mer, à bord des caravelles, car peu de comptoirs sont installés sur la côte trop inhospitalière. Quant aux Français, venus les derniers, ils s'intéresseront d'abord peu à cette région d'accès difficile et se contenteront ensuite pendant un certain temps de signer des traités d'amitié avec les populations agni du littoral en ouvrant quelques missions vouées généralement à une disparition rapide. On connaît la célèbre histoire des deux jeunes "princes" d'Assinie, emmenés et élevés à la cour de Louis XIV et l'échec des espoirs fondés sur l'opération du retour d'Aniaba dans son pays. A partir de 1830 cependant, Anglais et Français rivalisent dans la région pour s'assurer par des traités avec les chefs locaux le monopole du commerce de l'ivoire, de l'or ou de l'huile* de palme. Les Français ouvrent des comptoirs à Assinie et Grand-Bassam, placent le royaume de Sanwi, encore inexploré "sous la protection" de Louis-Philippe (1842-43), fondent le fort de Dabou (1853). Le négociant Verdier introduit la culture du café (1870) et l'officier Binger (futur premier gouverneur du pays) fonde la Compagnie de Kong pour gérer les plantations de café. Un partage des zones d'influence intervient entre la France et l'Angleterre (Congrès de Berlin, 1885). Aussi Treich-Laplène (agent du négociant Verdier) remonte le long de la Comoé, atteint Bondoukou puis Kong, en signant tout le long de son voyage des traités avec les populations. Enfin, Binger avec une expédition partie de Bamako, rejoint Treich-Laplène à Kong et ensemble ils redescendent vers Grand-Bassam (mars 1889). Cependant, dans son expansion vers le nord, la France se heurte au conquérant manden Samory Touré qui, en 1897, fait raser Kong pour avoir pactisé avec les Français. Mais, après d’âpres combats, Samory doit se rendre aux Français et est déporté. |

|

Le décret du 10 mars 1893 érige la Côte-d'Ivoire en colonie française et en délimite les frontières, proches du tracé actuel, hormis l'intégration (provisoire), au nord, de la Haute Côte d'Ivoire (maintenant appartenant au Burkina). Binger en est le premier gouverneur. En 1905, la colonie de Côte-d'Ivoire est rattachée à l'A.O.F. Pourtant, dans les faits, les populations résistent farouchement et les diverses régions ne sont conquises qu'une à une. Active jusque vers 1915 (révolte des Bété, des Baoulé), la résistance aux colons français devient ensuite passive. La mise en valeur économique du pays est entamée et confiée à des grandes compagnies (SCOA, CFAO, etc.). Cependant les administrateurs français négligent pratiquement le Nord et l'Ouest du pays et s'intéressent essentiellement au Sud. Les colons aménagent la côte et développent quelques infrastructures routières (grâce au travail* forcé) et médicales. Ils favorisent l'implantation de cultures d'exportation. dans le territoire forestier. Pour la main d'oeuvre indispensable, ils recrutent des travailleurs dans le nord du pays ou les territoires voisins. Et on voit peu à peu apparaître dans le sud un important groupe de planteurs africains qui développent la culture du café puis du cacao et dès 1920, s'unissent en associations. Au cours des deux guerres mondiales, les Français mettent la colonie à contribution : recrutement de soldats, accroissement du travail forcé, fourniture gratuite de certains produits (caoutchouc). Le durcissement du régime et la pression économique des années 40 provoquent le mécontentement des populations et la montée du nationalisme. En 1946, pour la première fois, la colonie participe aux élections françaises. Félix Houphouët Boigny, un Baoulé, qui a pris la tête d'un syndicat de planteurs de cacao à l'origine du Parti démocratique de Côte-d'Ivoire (PDCI), section ivoirienne du Rassemblement démocratique africain (RDA) fondé en 1946 à Bamako, est élu député de la Côte-d'Ivoire à l'Assemblée française. Il est à l'origine de la loi abolissant le travail forcé dans les territoires d'Outremer, statut auquel vient d'accéder son pays. D'abord apparenté au Parti Communiste français, le PDCI-RDA s'oppose violemment à l'administration française. Mais, en 1951, Houphouët adopte une stratégie de coopération et rallie l'Union démocratique et socialiste de la Résistance (dont fait partie le Ministre de la France d'Outremer d’alors, François Mitterand). Il participe à l'élaboration des réformes qui débouchent enfin sur la décolonisation. Le 4 décembre 1958, la Côte-d'Ivoire devient une république au sein de l'Union française avec Houphouët comme Premier Ministre. Celui-ci est choisi comme président lors des élections qui suivent la proclamation de l'lndépendance le 7 août 1960. |

|

La Côte-d'Ivoire s'affirme alors comme le pays le plus riche de l'AOF, enlevant au Sénégal son ancienne prépondérance. Abidjan, la capitale* (après Grand Bassam et Bingerville), est devenue et centre financier et port de mer avec l'ouverture du Canal de Vridi. Houphouët-Boigny renforce son pouvoir, écarte l'un après l'autre ses successeurs éventuels, établit le régime de parti unique qui crée une stabilité politique et favorise ainsi une forte croissance économique (1960-1970) dans laquelle les Baoulé occupent une place prépondérante. Malgré cette prospérité relative, d'autres ethnies se sentent lésées et font resurgir les particularismes locaux. D'abord, les Agni qui ne sont plus le pôle économique dominant comme à l'époque coloniale, puis les Bété, (marginalisés par les colons) qui avaient déjà mis en place une opposition à Houphouët en créant un autre syndicat agricole : la Mutualité bété et qui se présentent contre le PDCI en tant que MSA (Mouvement socialiste africain). En 1970, une révolte à Gagnoa est durement réprimée. Les tensions avec les ethnies Krou dans leur ensemble resteront fortes. Au contraire des Bété, les populations du Nord, notamment Dioula et Sénoufo, participent par leurs migrations vers le sud au grand brassage ethnique préconisé par le Président et appuient ce dernier. Mais dès lors que la prospérité s'affaiblit, la politique capitaliste et paternaliste d'Houphouët-Boigny suscite une opposition croissante (manifestations étudiantes, conspirations dans l'armée). Malgré cela, au cours des années 80, le président entreprend des travaux grandioses, notamment à Yamoussoukro, son "village*" natal où vient d'être transférée la capitale (1983). Or l'économie est frappée par la baisse des cours mondiaux du café et du cacao (le cacao payé à l'exploitant passe de 400 FCFA en 1986 à 200 FCFA en 1990 !! ). En proie à la "conjoncture*", le pays est amené à suspendre le remboursement de sa dette. La pression de l'opposition s'accentue et le multipartisme est instauré. L'opposition dirigée par l'historien bété Laurent Gbagbo, député du FPI (: Front populaire Ivoirien), qui a connu la prison de 1971 à 1973 et l'exil forcé de 1982 à 1988, est cependant battue aux élections présidentielle de 1990. Une quarantaine de partis (dont la plupart disparaîtront rapidement), occupent la scène politique et la démocratie naissante est encore très fragile. La contestation étudiantine est durement réprimée en 1991. Gbagbo est condamné à deux ans de prison en 1992, tandis que les trois plus grands créanciers du pays, le FMI, la Banque Mondiale et la France (: Caisse de Coopération économique) tentent d'obtenir un assainissement de la crise économique par des mesures impopulaires : compressions du service public hypertrophié, privatisation à outrance, dévaluation du franc CFA, etc. En 1990, le président nomme l'économiste dioula Alassane Dramane Ouattara au poste de Premier Ministre. Compte-tenu de son âge avancé, Houphouët-Boigny prépare enfin sa succession en faisant amender la constitution. Désormais, en cas de vacance du pouvoir, c’est le président de l'Assemblée nationale qui achèvera le mandat présidentiel. Donc, lorsqu'après 33 ans de pouvoir sans partage, Félix Houphouët-Boigny meurt le 7 décembre 1993, Henri Konan Bédié, un autre Baoulé, président de l'Assemblée nationale, assure l'intérim puis est élu président le 22 octobre 1995 avec 62 % des voix. Le climat économique semble plus favorable : reprise de la croissance, inflation modérée mais l'atmosphère politique est alourdie par les partis d'opposition qui ont boycotté l'élection en raison de mesures mal perçues : retrait du code électoral, interdiction des manifestations, etc. L'insécurité urbaine devient préoccupante, les investisseurs étrangers se font prier, l'opinion publique et les milieux d'affaires restent sceptiques sur la volonté du gouvernement de mettre fin à une corruption endémique (procès de Roger Nasra accusé d'avoir détourné près d'un milliard de FCFA des caisses du Trésor public). Et, malgré une hausse des salaires dans le secteur agro-industriel, une forte proportion de la population urbaine vit toujours au-dessous du seuil de pauvreté. Le Président Bédié s'enferme dans une impasse politique et économique, puis se crispe sur la bataille politico-juridique qu'il mène contre son rival potentiel, Alassane Dramane Ouattara, ancien Premier Ministre et ex-directeur général adjoint du FMI, candidat lui aussi à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Il s'agit de démontrer que ce rival n'est pas ivoirien (au titre du principe de l'ivoirité*) et que, de ce fait, il ne peut briguer la magistrature suprême. Ce qui mécontente les partisans de celui-ci, nombreux en zone urbaine et dans le nord du pays. Or, la crise économique est sévère : chute des cours du café et du cacao, suspension des aides du FMI, de la Banque Mondiale et de l'Union Européenne après les dérapages budgétaires et des détournements de fonds. ("scandale des 18 milliards de francs CFA de l'Union Européenne"). Bref, à la suite d'une prime non versée aux militaires, une mutinerie éclate et la Côte d'Ivoire connaît le 23 décembre 1999 le premier coup d'état de son histoire. Henri Konan Bédié est renversé et contraint de quitter le pays tandis que s'installe au pouvoir le Général Robert Gueï qui est à la tête de la junte militaire. Ce dernier déclare avoir trouvé les caisses vides et lance une opération « mains propres » sans beaucoup de résultats. Manquant de fonds, la junte donne la priorité au paiement des salaires et sacrifie le remboursement de sa dette dont les arriérés s'élèvent à plus de 10 milliards de francs. La crise est grave car seule la France a promis une aide d'urgence mais seulement après les législatives de 2000 qui devraient amener le retour du pays dans la voie démocratique. A l'élection présidentielle, le 22 octobre 2000, à laquelle Alassane Ouattara ne participe pas pour cause de « non ivoirité" », Gueï est battu et l'opposant historique se réclamant du socialisme, Laurent Gbagbo est élu. De graves violences suivent : celles exercées par des militaires contre les partisans de L. Gbagbo, puis celles de ces derniers soutenus par la police et la gendarmerie contre les partisans d'A.Ouattara. Le nouveau gouvernement entreprend un certain nombre de réformes mais il ne connaîtra qu'un bref état de grâce (découverte d'un charnier de 57 civils à Yopougon qui ravive les tensions). Alors que la classe politique cherche à se rassembler dans un "forum de réconciliation" auquel prennent part tous les partis politiques car une profonde fracture est en train de s'agrandir entre le sud chrétien et le nord musulman, la réconciliation amorcée s'effondre avec un second coup d'état particulièrement meurtrier, le 19 septembre 2002. Et le pays semble s'enfoncer dans une sorte d'amorce de guerre de sécession nord /sud aux issues pour l'instant bien difficiles à percevoir (6). |

|

Selon l'article 1 de la Constitution ivoirienne, la seule langue officielle du pays est le français. Mais, nous l'avons vu, la Côte-d'Ivoire est un véritable carrefour linguistique dans lequel toutes les langues parlées localement ne présentent pas le même statut. |

|

La grande majorité des langues ivoiriennes, bien que symbolisant l'appartenance à un groupe déterminé et constituant le facteur fondamental de cohésion du groupe, n'ont qu'une utilisation intra-ethnique. Les seules différences statutaires qui s'établissent entre elles, sont en relation avec le nombre de dialectes qu'elles comptent et l'étroitesse de la parenté linguistique qui lient ceux-ci, le nombre des locuteurs-natifs et le poids économique de la région d'implantation. Tous ces facteurs sont importants pour déterminer le taux de perméabilité linguistique et le taux d'expansion. Généralement, les langues dont les locuteurs-natifs dépassent la centaine de milliers ont une assez faible perméabilité linguistique tandis que leur dynamisme, réel, demeure cependant limité à leur environnement géographique. (Lafage, 1996 : 588) (7). |

|

Un seul document officiel fait référence à des langues nationales bien que les langues pouvant recevoir cette appellation ne soit pas mentionnées expressément. Il s'agit du texte d'une loi portant sur la réforme de l'enseignement, adoptée le 16 août 1977 par le parlement ivoirien (titre VIII, article 67). Selon l'article 68 de la même loi, l'Institut de Linguistique Appliquée de l'Université d'Abidjan (: I.L.A) est chargé de préparer l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Mais les textes définissant les modalités d'application de la loi de 1977 n'ont jamais paru. Cependant, les chercheurs se sont mis en devoir de réaliser des descriptions scientifiques complètes, de préparer du matériel didactique, d'engager des expérimentations, en un premier temps pour quatre langues démographiquement dominantes et régionalement dynamiques, représentant chacune un des quatre principaux groupes linguistiques répertoriés dans le pays : le baoulé pour le groupe Akan , le bété pour le groupe Krou, le dioula pour le groupe Mandé et le "sénoufo" pour le groupe Gour. En fait, l'ILA et la SIL (: Société Internationale de Linguistique) ont accompli ensuite un travail similaire pour toutes les langues ayant un certain poids démographique. Treize langues vernaculaires (comprenant une langue gour étrangère, le mooré, représentant l’ethnie majoritaire de la plus importante communauté de résidents étrangers en Côte-d'Ivoire, les Burkinabè) ont obtenu de facto un statut de langue nationale car on leur a accordé un rôle d'une certaine importance à la radio, à la télévision, et même mais seulement pour les langues ivoiriennes, dans l'alphabétisation, le pré-scolaire et quelques expériences d'enseignement dans le primaire. |

|

De jure, la communication à l'échelle de la nation repose sur le français langue officielle mais aussi langue étrangère importée. Cependant de facto des solutions locales apparaissent : les véhiculaires que l'on pourrait définir comme "[.] tout parler spécifique à fonction interethnique impliquant une prédominance de locuteurs non-natifs ainsi que des modifications de la structure linguistique engendrées par cet usage particulier". (Lafage, 1982 : 13) (8). Deux parlers largement usités présentent localement et cette fonction et cette fonctionnalisation : le dioula tagboussi [djula tagbusi] et le français populaire ivoirien (F.P.I). Une enquête de 1992 montre d'ailleurs que le bilinguisme oral français-dioula est majoritaire (58,9 % ) sur les marchés d'Abidjan (Kouadio N'Guessan et als, 1992 : 111-191) (9). |

|

C'est un parler mandé nord propre aux "Tagboussi" c'est-à-dire à "[.] tout Manding ivoirien ou non, et même toute personne, originaire du Nord et de religion musulmane, née dans le sud de la Côte d'Ivoire" (Téra in Braconnier, Maire, Téra, 1983 : 17) (11). Il a donc des locuteurs permanents, les Tagboussi mais aussi des locuteurs occasionnels bien plus nombreux : tout mandéphone du nord ivoirien aux parlers maternels fortement apparentés, tout mandéphone étranger d'immigration récente, (les "Nagboussi"), et même de fort nombreux locuteurs de toutes origines, puisqu'il s'agit du vecteur du petit commerce, des transports, des échanges nord / sud. Selon une enquête déjà ancienne, (Atin, 1978 : 80) (12) en 1978, le dioula tagboussi était utilisé par 47,7 % de la population. Lié à l'Islam et à l'urbanisation, malgré certaines réticences des ethnies côtières, ce véhiculaire n'a cessé depuis de s'étendre. Langue maternelle d'une partie de la population et langue seconde d'une majorité des Ivoiriens, à des degrés divers, le dioula tagboussi est né d'une nécessité d'uniformisation visant à satisfaire des besoins de communications intra-dialectaux et inter-ethniques. C'est cette fonctionnalisation qui fournit à la Côte-d'Ivoire un manding commun, à la fois différent des dialectes du terroir ouest ivoirien ou de Kong, mais également différent des parlers guinéen et malien, d'où son nom mélioratif de "dioula de Côte-d'Ivoire". C'est aussi ce qui, à côté de traits stables caractéristiques, en fait un parler « particulièrement mouvant [.] à cause de l'arrivée continuelle de nouveaux immigrants qui s'intègrent aux familles déjà installées, provoquant nouvelles modes et mimétismes chez les enfants des familles hôtes ». (Tera in Braconnier et als, 1983 : 20.) (13). Doté actuellement d'une écriture, de descriptions linguistiques, de dictionnaires et de quelques manuels, ce parler est également objet d'enseignement à l'université et quelques expérimentations didactiques dans le primaire ont eu lieu en divers points du pays. On verra plus loin la place que lui confère actuellement son hybridation avec le français de la rue. |

|

C'est vraisemblablement la variété de français autochtone la plus ancienne du pays mais ce n'est plus aujourd'hui qu'une des variétés locales dans le système de variétés que constitue la langue officielle en Côte d'Ivoire car, avec l'extension de la scolarisation, sa place tend à se réduire en même temps que le nombre des analphabètes et semble devoir bientôt se limiter aux plus de quarante ans ou aux immigrés de fraîche date. Mais on peut en retrouver l'influence profonde dans tout français ivoirien actuel. Cette variété qu'on appelera plus tard "français populaire ivoirien" a été introduite dans le pays à la fin du XIXème siècle avec la conquête militaire. A l'origine, c'est une sorte de sabir le « forofifon naspa » utilisé par les militaires, les administrateurs ou les négociants pour communiquer avec leurs auxiliaires africains et éventuellement en former de nouveaux. Son expansion est vraisemblablement le fait des militaires soudanais (ceux que l'on appelle alors, à tort, les "tirailleurs sénégalais" mais qui sont généralement issus des actuels Mali et Burkina), enrôlés dans les troupes coloniales. Car, comme le souligne Manessy en parlant du Mali (1979 : 334) (14), dès 1882 (mais sans doute un peu plus tardivement en Côte d'Ivoire), l'instruction publique a été, en un premier temps, confiée à des sous-officiers ou à des interprètes locaux dans les principales bourgades, même si, à partir de 1895, le gouverneur Binger fait appel aux missionnaires de la Société des Missions Africaines de Lyon à qui il confie l'enseignement dans la nouvelle colonie et qui s'installeront d'abord dans le sud et le centre. Ce parler rudimentaire se répand par la suite et se complexifie par nécessité avec les garde-cercle* et les migrations du travail* forcé. Mais son implantation va s'accélèrer avec le retour au pays des anciens combattants de 14-18, puis de 39-45. Il s’étendra enfin grâce au "miracle ivoirien" qui suit l'indépendance, par l’accélération de l'exode rural et l’accroissement de l'immigration étrangère. En effet, né de statégies de communications par contacts directs, de stratégies d'apprentissage non guidé, développé par le besoin d'intercommunication intense dans l'hétérogénéité urbaine, accru par l'extrême mobilité des populations, par un brassage ethnique qui touche même le plus petit village, cette sorte de "français parlé approximatif" fonctionne comme un sociolecte. Il semble en effet l'apanage d'une classe socialement relativement homogène quoique linguistiquement hétérogène, celle des "petits*" (mais non celle des "en bas d'en bas*" ), persuadés que toute promotion sociale passe par l'acquisition du français, fût-il des plus imparfaits. Le FPI concrétise aussi le désir d'intégration locale des immigrés de toutes origines par l’apprentissage sur le tas, du parler estimé le plus utile. Dès les années 60, beaucoup d'enfants des quartiers populaires, parfois avant même la scolarisation, possèdent le FPI comme langue de la rue, parallèlement à la langue africaine familiale (qui peut changer d'un foyer à un autre). On l'utilise donc, en ville, à l'école maternelle comme transition vers le français plus "académique"du primaire. Mais bien des scolarisés en conservent au delà de l'école, l'usage occasionnel dans la vie quotidienne, comme un mode d'expression parallèle au "gros français*" de l'administration, de la politique et des circonstances formelles. En somme, tout se passe comme si s'installait, pour l'utilisation locale du français, une sorte de diglossie véhiculaire. Quantifier le nombre de locuteurs du FPI est une entreprise périlleuse. On ne peut qu’en tenter une approximation relative. Ainsi, si l'on considère comme essentiels locuteurs "naturels" de ce français approximatif, les résidents de 6 ans et plus, décrits comme francophones analphabètes, on peut grâce au RGP (: Recensement général de la population) de 1975 les évaluer déjà à 686 000 (sur 1 864 100 Francophones des deux sexes répertoriés) et grâce à l'EPR de 1978 (: Enquête à passages répétés) à 852 000 sur 2 529 400 Francophones des deux sexes répertoriés), ce qui souligne la rapidité de la diffusion du français dans la population alphabétisée ou non. De nombreux travaux ont tenté la description scientifique de ce FPI, appelé aussi FPA (Français populaire d'Abidjan) car il est évident qu'il s'est particulièrement répandu dans la mégapole du sud (15). Il apparaît, en fait, comme une sorte de « pré-créole continuum », système de variétés très approximatives et encore assez instables, en voie de créolisation sur certains points, dans lequel trois modèles d'évolution se font jour : une restructuration interne sur le modèle des langues africaines (spécialement les plus répandues comme le dioula et le baoulé) ; une restructuration sur le modèle de la langue-cible, pas forcément d'ailleurs en totale conformité avec ce modèle ; et une restructuration interne, à la fois indépendante des diverses langues sources et de la langue cible. (cf. Hattiger, 1983) (16). L'importance sociale du FPI est illustrée par les abondantes représentations écrites stéréotypées que l'on peut trouver dans le théâtre (cf par exemple la "pièce "L'oeil" de Bernard Zadi Zaourou), dans la presse (anciennes rubriques de "Moussa" du défunt Ivoire-Dimanche, journal "Zazou" des années 80, et actuels "Gbitch!" et "Ya Fohi*"), les bandes dessinées comme "Dago à Abidjan" etc. Il s'agit là, bien évidemment, de pastiches à des fins humoristiques, produits par des intellectuels dont le FPI n'est pas le mode usuel de communication en français mais dont l'observation est assez fine quoique surtout orientée vers les traits les plus différenciateurs. Les spécialistes désignent ces représentations stéréotypées des années 1970-1980 par l'appellation "français* de Moussa" (le locuteur type étant le paysan du Nord, héros de chroniques bien connues) ou "Français* de Dago" (le locuteur type étant le paysan du sud-ouest, héros de la célèbre bande dessinée). Cependant, avec la démocratisation massive de l'enseignement, touchant, à presque parité dans le sud les filles et les garçons, avec les efforts de l'alphabétisation en français diffusée auprès de jeunes adultes, le FPI, sans disparaître totalement, semble actuellement n’exister sous sa forme pidginisée des années 70 que chez les peu ou non scolarisés les plus âgés ou à l’intérieur du monde rural . Partout ailleurs, il s’est fondu dans la communication ordinaire, non sans se transformer quelque peu, l'urbanisation ayant engendré un certain nombre de remises en cause des valeurs anciennes traditionnelles, ce qui ne va pas sans conflits sociaux, adaptations linguistiques et besoins communicatifs impératifs à assouvir. Mais nous reviendrons plus loin sur les nouveaux avatars du français populaire ivoirien. |

|

Sauf parfois dans sa période récente, l'histoire de l'implantation du français langue officielle en Côte-d'Ivoire ne diffère guère de celle des autres colonies africaines de la France. On en trouvera un excellent résumé chez Quéffelec (17) et, en ce qui concerne plus précisément la Côte-d'Ivoire, le récit détaillé dans l'ouvrage de Désalmand (18). Dès l'implantation de l'administration coloniale, et en quelques points du sud du pays, quelques années avant celle-ci, l"importation" du français par le canal de l'école, a été un des soucis majeurs des colons, l'objectif étant essentiellement en un premier temps de former des auxiliaires et des cadres subalternes. La Côte-d'Ivoire connut donc, comme tout le reste de l'Afrique française d'alors, les mêmes développements et les mêmes problèmes : arrivée puis implantation des Missionnaires et des Soeurs, rivalités entre missions catholiques et protestantes (ces dernières étant suspectées d'agir pour le compte des Anglophones), installation d'écoles religieuses, puis ouvertures des premières écoles laïques, organisation d'un système scolaire à travers toute l'A.O.F (arrêtés du 24 novembre 1903), enfin, le 1er janvier 1904, suppression de toute subvention aux écoles confessionnelles, ce qui a eu pour effet, durant un certain temps, la marginalisation de leur survie. La guerre de 1914-18 et, dit-on, la crainte du communisme international entraînèrent ensuite une attitude plus conciliante de l'administration qui, le 14 février 1922, signa un décret règlementant l'enseignement privé et l'exercice de la propagande confessionnelle en A.O.F., interdisant par exemple l'emploi dans les cultes de langues autres que le français, le latin et les langues locales. De 1903 à 1945, l'enseignement colonial proprement dit, qui, peu à peu, s'organisait, fonctionna avec des programmes "adaptés", tout-à-fait distincts des programmes français (contrairement au mythe fort répandu et décrié de "Nos ancêtres les Gaulois"), sauf dans quelques écoles urbaines dites "écoles européennes". (4 à Abidjan en 1944 !). Ce n'est donc qu'à partir de 1945 (Conférence de Brazzaville) que l'organisation de la scolarisation en Côte-d'Ivoire tendra à devenir plus ou moins calquée sur le modèle métropolitain. Dès 1946, s'ouvre donc "l'ère de décolonisation" de l'éducation. C'est un vif engouement pour l'enseignement de type français. En 1949, l'école primaire devient obligatoire, les effectifs sont multipliés par trois. On crée des "cours normaux" où les moniteurs sont formés en trois ans et les instituteurs en quatre. L'enseignement secondaire est institué et le pays envoie déjà quelques étudiants poursuivre leurs études supérieures en France ou à l’étranger. Lors de l'Indépendance, le pays est donc déjà caractérisé par la diglossie enchâssée dont il connaît encore des traces encore aujourd'hui : + d'une part, diglossie entre le français « variété haute » remplissant toutes les fonctions afférentes au pouvoir et les langues africaines, assimilées à des « variétés basses » (vie quotidienne, famille, marché, etc.); + d'autre part, « français de l'élite », proche de la norme du colonisateur et « FPI », variété locale pidginisée usitée par une partie sans cesse croissante des masses populaires peu ou non scolarisées. Cette vision des faits existe toujours au moins pour une partie des intellectuels ivoiriens comme français, même si dans les faits observables sur le terrain, le « français des élites » et le FPI tendent maintenant à se fondre en un ensemble de variétés d’un français régionalisé commun. La constitution de 1960 (article 1) avait fait du français, nous l’avons vu, la seule langue officielle afin qu'il réponde à trois objectifs : - servir de vecteur à l'unité nationale contre d'éventuels particularismes locaux, - ouvrir largement le pays au développement technologique et aux grands échanges internationaux, - être le medium de la gestion du pays. Telles semblent être encore les objectifs officiels avancés par les autorités du pays. |

|

La démocratisation de l'enseignement est alors activement menée. Des écoles, des collèges, des lycées, des lycées professionnels sont créés dans toutes les régions, une université s'ouvre à Abidjan. Jusqu'à la récession, l'Etat ivoirien consacrera 42 % de son budget de fonctionnement et 13 % de son budget d'investissement à l'éducation et à la formation ; les salaires des enseignants seront décrochés de la fonction publique de façon à attirer les meilleurs éléments nationaux et la Coopération Culturelle avec la France mais aussi avec les autres pays francophones (Belgique, Québec) se développera intensément et avec succès afin de suppléer à un certain manque de personnel qualifié durant les premières années. |

|

|

1975 |

1978 |

1980 |

1990 |

|

francophones

non scol. (H) |

18,3% |

19,9% |

20,9% |

21,9% |

|

francophones

non scol. (F)

|

7,6% |

8,5% |

9,9% |

15,0% |

|

Ensemble

|

13,2% |

14,1% |

15,7% |

17,6% |

|

Francophones

scolarisés(H)

|

28,9% |

35,5% |

38% |

48,7% |

|

Francophones

scolarisés (F)

|

16% |

20,2% |

23,7% |

35% |

|

Ensemble

|

22,7% |

27,8% |

31,2% |

42,3 |

|

%

total des Francoph.

|

35,9% |

41,9% |

48,9%

|

59,9% |

(Accroissement du nombre des Francophones, par rapport à la population ivoirienne

de 6 ans et plus, de 1975 à 1990)

|

A partir de 1968, le gouvernement investit beaucoup dans l'enseignement primaire télévisuel qui commencera à fonctionner dès 1973, relayé sur presque tout le territoire jusque dans les petites écoles de brousse* afin d'y renforcer grâce aux télémaîtres* formés spécialement, un enseignement rénové du français parlé visant une utilisation aisée de la langue, avec des résultats encourageants. Le plus remarquable de cette diffusion du français, c'est la montée rapide de la scolarisation des filles, particulièrement dans le sud du pays, mais également, l’accroissement du nombre des femmes souhaitant apprendre à lire, à écrire et à parler français par le canal de l’alphabétisation, alors que le nombre des hommes ne semble guère progresser de 1980 à 1990. Mais ces résultats (excellents par rapport à ceux des pays voisins) peuvent sembler quelque peu décevants, compte tenu des moyens engagés. Certes, les effectifs entrant en première année du primaire sont plus importants chaque année en raison de l'explosion démographique. Ils ne représentent cependant qu'une part relativement restreinte du nombre des enfants scolarisables, pour diverses raisons : manque d'argent pour des familles incapables d'acquitter l'écolage*? préférence des musulmans pour l'école coranique? refus d'envoyer les filles à l'école? discrédit de "l'école* des Blancs" qui, au fur et à mesure que le temps passe, ne débouche plus à coup sûr sur la promotion sociale? Par ailleurs, les études semblent très sélectives et constituent un véritable "parcours du combattant" durant lequel l'échec est très douloureusement ressenti. Les scolarisés se concentrent dans les plus bas niveaux d'instruction. La déperdition scolaire au cours du primaire reste importante mais, malgré le renforcement des heures de cours de français : 15h.45 en première année de cours préparatoire et encore 11h.20 en dernière année de primaire (CM2), sur 30 h hebdomadaires de cours, l'entrée au collège pour laquelle existe un concours exigeant (car le nombre de collèges ouverts ne parvient pas à suivre la croissance démographique de la scolarisation) constitue un important goulet d'étranglement. La Commission d'Orientation qui affecte les élèves reçus au concours, en fonction de leurs résultats, à travers les différents établissements du pays, vise en fait le brassage ethnique dans l'internat et l'obligation pour les élèves de recourir au français pour l'intercommunication durant la scolarité. Elle crée ainsi cependant ce que, plus tard, on qualifiera de "tourisme scolaire" (19) et coupe plus ou moins les élèves de leur milieu originel. Quant aux enfants qui n'auront pas pu bénéficier d'un "recrutement* parallèle" faute de bras* longs, déscolarisés, par régression des acquis et effacement de toute référence à la norme scolaire, ils augmenteront le nombre des utilisateurs du FPI. et souvent aussi celui des "enfants de la rue". Mais un second goulet d'étranglement encore plus rigoureux (5,2% de déperdition en 1980, 8,9% en 1990) attend les collégiens pour l'entrée en Seconde. Or, le seuil collège / lycée marque généralement pour l'élève ivoirien le passage à l'acquisition de la pratique courante du français normé avec effacement progressif des approximations de l'interlangue. Les épreuves du baccalauréat marquent la dernière étape de l'accès à l'université mais elles sont encore plus sélectives. Le nombre des heureux élus pouvant briguer une bourse universitaire est par conséquent très restreint. L'usage local du français apparaît donc comme un continuum qui traduit certes des degrés très différents de possession, comme le montrent les diverses estimations et projections qui en ont été faites et dont nous ne citerons ici que les pourcentages (par rapport à l'ensemble de la population de 6 ans et plus) qui semblent plus parlants que les chiffres. (Direction des Statistiques, 1984), (Perrin, 1985) (20). On y considère 5 niveaux établis en fonction de la scolarité et de la moyenne des résultats constatés dans l'usage de la langue officielle. |

|

|

Niveau |

|

|

|

N1'

|

pas

de scolarité :

|

15,7% |

17,6% |

|

N1

|

4

années primaires :

|

13,1% |

14,4% |

|

N2

|

fin

primaire : lecture-écriture

simple

|

10,5% |

15,1% |

|

N3

|

1er

cycle secondaire :

|

6,1% |

9,9% |

|

N4

|

2ème

cycle secondaire :

|

0,9%

|

2% |

|

N5

|

Bac-

Etudes sup :

|

0,6% |

0,9% |

|

La longue crise des années 1980-1995, ce que le peuple appelle la "conjoncture*", a pesé lourdement sur les performances de l'éducation. Certes, le nombre des élèves du primaire est passé de 330 000 en 1963 à 1,6 million en 1995, celui des élèves du secondaire de 20 000 à 464 000. Mais, en réalité, le taux de scolarisation, en constante progression au cours des années 70, n'a cessé de régresser à la fin des années 80. Dans le tableau de la page suivante où* le taux net de scolarisation représente les effectifs d’un groupe d’âge officiel dans un degré donné d’enseignement. Il est exprimé en pourcentage de la population correspondante. Il est calculé ici pour la population âgée de 6 à 11 ans. (Institut national de la statistique cité par Afristat sur le site), on pourra constater cette baisse entre 1988 et 1998.

|

|

Taux

de scolarisation et d’alphabétisation en %

|

1988 |

1998 |

|

Taux

net de scolarisation*

|

54,6 |

48,2 |

|

Garçons

|

62,6 |

52,4 |

|

Filles

|

46,2 |

43,8 |

|

Taux

d’alphabétisation des adultes

|

35,2 |

36,3 |

|

Garçons

|

44,4 |

40,6 |

|

Femmes

|

25,9 |

28,5 |

|